從火花到超曲面:射頻天線技術的演進、現況與未來軌跡

天線理論基礎與無線通訊的黎明

波的語言:射頻天線工程的核心原理

本文將不僅羅列術語,更將闡釋這些射頻核心參數之間的相互依賴關係,從而建立一個世紀以來支配天線設計的基礎權衡框架。

從導波到自由空間:電磁輻射的物理學

天線的根本作用是作為一種換能器(transducer),將來自傳輸線的導引電訊號轉換為在自由空間中傳播的電磁波,反之亦然;此過程依賴於導體(稱為「振子」)中加速的電荷,這些電荷產生了相互垂直且同時垂直於傳播方向的輻射電場和磁場,在任何天線系統中,這種能量轉換的效率都是首要關注的問題,頻率(f)、波長(λ)與光速(c)之間的關係式 $λ=c/f$ 是支配天線設計最基礎的公式,因為天線的物理尺寸與其設計操作的波長直接相關。

基礎性能指標:增益、方向性與效率

天線的性能由一組緊密關聯的參數定義,這些參數之間的權衡決定了任何特定設計的適用性。

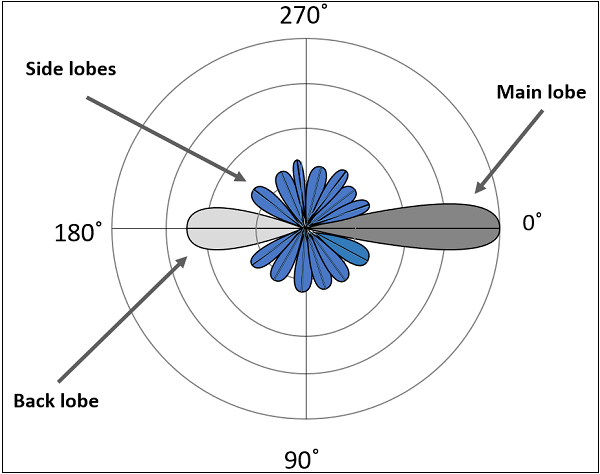

方向性 (Directivity):方向性是天線固有的屬性,指其在某些方向上比其他方向更有效地輻射或接收能量,這通常使用輻射方向圖(radiation pattern)來視覺化,這是在三維空間中天線輻射特性的圖形表示,方向圖中的主瓣(main lobe)代表了最大輻射的方向,而旁瓣(sidelobes)則是其他方向上較小的輻射峰值。

增益 (Gain):增益是一個實用性的度量,它結合了天線的方向性和其電氣效率,它量化了天線在特定方向上集中功率的能力,通常與一個理論上的全向輻射體(isotropic radiator,單位為dBi)或一個標準的半波偶極天線(half-wave dipole,單位為dBd)進行比較,一個關鍵的關係是,輻射方向圖中較窄的主瓣幾乎總是對應著較高的增益。

效率 (Efficiency):效率是天線輻射的功率與其輸入端接收的功率之比,方向性與增益之間的差異就在於這個效率因數;增益考慮了現實世界中的損耗(例如天線材料中的電阻損耗),而方向性則純粹是一個幾何屬性。

關鍵三要素:阻抗、頻寬與極化

若增益與方向性描述了天線如何塑造能量,那麼阻抗、頻寬與極化則定義了其操作的電氣邊界。

阻抗 (Impedance):天線的輸入阻抗是其饋電點處電壓與電流之比,為了實現最大功率傳輸,天線的阻抗必須與傳輸線的特性阻抗(通常為50歐姆)相匹配;阻抗不匹配會導致功率反射回發射源,這種反射的大小可以透過電壓駐波比(Voltage Standing Wave Ratio, VSWR)或S11參數來量化,理想的VSWR為1:1,為了達到這一目標,通常需要使用匹配網路(例如π型網路)進行調整,一個看似設計精良的高增益天線,如果其阻抗與射頻前端不匹配,那麼發射機的大部分功率將被反射回來,從未被有效輻射,這些反射的功率不僅會變成廢熱,甚至可能損壞發射機的組件;因此,任何先進天線系統的實際部署,其饋電點和匹配網路的工程設計與輻射結構本身同樣重要。

頻寬 (Bandwidth):頻寬定義了天線能夠有效工作的頻率範圍,在此範圍內,諸如阻抗匹配(VSWR)、增益和輻射方向圖等參數均能維持在可接受的性能水準;天線的尺寸(特別是微型化)與其可實現的頻寬之間存在著根本性的權衡關係,這由物理學上的朱-惠勒極限(Chu-Wheeler limit)所制約,為了在給定頻率下縮小天線尺寸(例如應用於手機),其頻寬會內在地變窄或效率會下降;同樣地,要提高增益,能量必須被集中,這通常需要一個更大的物理孔徑(如碟型天線)或一個複雜的元件陣列;因此,天線創新的整個歷史可以被視為一場持續的努力,重點在透過幾何、材料或訊號處理等巧妙方法,來「扭曲」這個由增益、頻寬和尺寸構成的「物理學三角」的規則,以滿足新興應用的需求。

極化 (Polarization):極化描述了輻射波電場向量的方向(例如,垂直、水平或圓形極化),為了實現有效通訊,發射和接收天線的極化方向必須對齊;極化不匹配(例如,用水平極化天線接收垂直極化波)會導致顯著的訊號損失,稱為極化損失,雙極化天線則可以同時發射或接收兩個獨立的極化訊號,從而使通道容量加倍。

現實世界:傳播、多路徑與衰落

在真實環境中,訊號很少沿單一直線路徑傳播,它們會從建築物、地形等物體上反射、繞射和散射,這種現象被稱為多路徑傳播(multipath propagation),這導致訊號的多個複本在稍有不同的時間到達接收端,可能引起建設性或破壞性干擾,即衰落(fading),多路徑效應還可能改變訊號的極化方向,在較高頻率下(如UHF和微波),傳播主要是視距(line-of-sight)傳播,障礙物會因繞射能力較弱而形成訊號「陰影區」。

| 參數 | 單位 | 定義 | 實際重要性/影響 |

|---|---|---|---|

| 增益 (Gain) | dBi, dBd | 在特定方向上,天線輻射功率密度與參考天線(全向或偶極子)之比,它包含了方向性和效率。 | 決定了通訊距離和訊號強度,高增益天線能將能量集中,實現更遠的覆蓋範圍。 |

| 方向性 (Directivity) | (無單位) | 天線在最大輻射方向上的輻射強度與所有方向平均輻射強度之比,純粹的幾何屬性。 | 描述了天線能量的集中程度,高方向性代表能量集中在一個窄波束內。 |

| 效率 (Efficiency) | % | 天線輻射的總功率與輸入到天線的總功率之比。 | 反映了天線將輸入功率轉換為輻射功率的能力,低效率代表能量以熱的形式損耗。 |

| 阻抗 (Impedance) | 歐姆 (Ω) | 天線饋電點的電壓與電流之比。 | 必須與傳輸線(通常為50Ω)匹配,以實現最大功率傳輸並減少訊號反射。 |

| VSWR (S11) | (比值), dB | 電壓駐波比,衡量阻抗匹配程度的指標,S11是反射係數的對數表示。 | VSWR 1:1為理想匹配,高VSWR表示嚴重失配,導致功率損失和潛在的設備損壞。 |

| 頻寬 (Bandwidth) | Hz, % | 天線在保持可接受性能(如VSWR < 2:1)的情況下工作的頻率範圍。 | 決定了天線可以支援的數據速率和頻段數量,寬頻天線適用於多頻段應用。 |

| 極化 (Polarization) | 線性, 圓形 | 輻射電磁波的電場向量在空間中的方向和變化。 | 收發天線極化必須匹配,否則會產生嚴重訊號損失(極化損失)。 |

| 輻射方向圖 | (圖形) | 天線在三維空間中輻射能量分佈的圖形化表示。 | 視覺化天線的覆蓋範圍、主瓣寬度、旁瓣和零點位置,是天線設計的核心。 |

| 前後比 (F/B Ratio) | dB | 主瓣最大輻射方向與其相反方向(後瓣)的輻射強度之比。 | 對於定向天線,高前後比代表能有效抑制來自後方的干擾。 |

開創時代:從赫茲的火花到全球無線電報

接著將敘述無線技術的誕生,聚焦於那些將電磁理論轉化為實際應用的個人與關鍵實驗。

赫茲與馬克士威方程式的實驗證明

在19世紀80年代,海因裡希·赫茲(Heinrich Hertz)進行了一系列實驗,決定性地證明瞭詹姆斯·克拉克·馬克士威(James Clerk Maxwell)所預言的電磁波的存在,他的裝置包括一個「火花隙發射器」(一種早期的偶極天線)和一個帶有缺口的金屬環作為接收器,當發射器產生火花時,接收器環的缺口處也會感應出相應的火花,這證明瞭能量可以在沒有導線的情況下穿越空間進行傳輸;然而,赫茲本人卻著名地認為他的發現沒有任何實際應用價值。

馬可尼、特斯拉與無線電的商業化

受到赫茲工作的啟發,古列爾莫·馬可尼(Guglielmo Marconi)是認識到「無線電報」商業潛力的關鍵人物,從1894年開始,他系統性地改進了赫茲的裝置,他的關鍵創新包括使用更高的天線和接地連接,這極大地增加了傳輸距離,並開發了更靈敏的「金屬屑檢波器」(coherer),在被義大利政府拒絕後,他在英國找到了支持,並於1897年成立了馬可尼無線電報公司;尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)在諧振線圈方面的工作也具有奠基性意義,美國最高法院在1943年的一項裁決中,因特斯拉的早期研究而判定馬可尼的部分專利無效,赫茲與馬可尼的故事是純科學發現與技術創新之間差異的經典案例;赫茲這位元物理學家,出色地證明瞭自然的基礎理論,卻未能預見其應用;而馬可尼這位元工程師兼企業家,則將這一發現,透過系統性的實際改良(如接地、增高天線),並堅持不懈地追求其商業應用,最終開創了一個時代。

早期的技術障礙與關鍵合作

早期的火花隙發射器非常粗糙,產生的是寬頻帶的雜訊,這造成了嚴重的干擾(QRM),一個重大的突破是「調諧 (Tuning)」技術,它允許發射器和接收器在特定的頻率上工作,這一概念由馬可尼申請了專利(第7777號專利),物理學家卡爾·布勞恩(Karl Braun)則做出了關鍵的改進,他開發了一種耦合電路,將火花產生器與天線分離,這提高了效率並減少了能量衰減;他還設計了對特定頻率更敏感的接收器,這些改進對於實現長距離通訊至關重要;這也凸顯了技術革命往往需要基礎科學突破與將其轉化為可用、可擴展系統的願景和毅力,而像布勞恩這樣的合作者,將更深層的物理原理應用於馬可尼的實用系統中,進一步證明瞭創新常常是團隊合作的成果。

第一次飛躍:跨大西洋傳輸及其影響

這個時代的頂峰成就是馬可尼在1901年成功將摩斯電碼字母「S」從英國康瓦爾郡的波爾杜(Poldhu)發送到加拿大紐芬蘭的聖約翰斯(St. John's),這一里程碑式的壯舉,使用了布勞恩改良的發射器設計和一個由風箏升起的天線,證明瞭無線電波可以跟隨地球的曲率傳播,打破了當時的普遍認知,這一事件點燃了無線電的商業化浪潮,促使其被安裝在船隻上用於安全和通訊。馬可尼的無線電在1912年鐵達尼號(Titanic)海難中,成功協助救援了七百多名倖存者,這使其重要性在公眾心中根深蒂固,馬可尼的成功不僅在於建造了一個更好的天線,更在於他創建了一個完整的系統;這個系統包括發射器、用於編碼的電鍵、帶有接地層的天線、傳播媒介、接收天線、靈敏的檢波器以及記錄輸出的裝置,這種考慮通訊鏈路中每個環節的整體性方法,是現代系統工程的先驅,他早期最重要的創新 — 增加接地層 — 不僅僅是天線的修改,更是從根本上改變了天線與其環境互動的方式,從而改善了傳播效果。

20世紀天線技術的擴散

接下來將探討天線技術的演進,此演進由兩大主要力量驅動:軍事衝突以及大眾消費與商業通訊的興起。

衝突的熔爐:雷達與二戰時期的天線革命

由於戰爭的迫切需求前所未有的速度加速了天線技術的發展,特別是在微波領域。

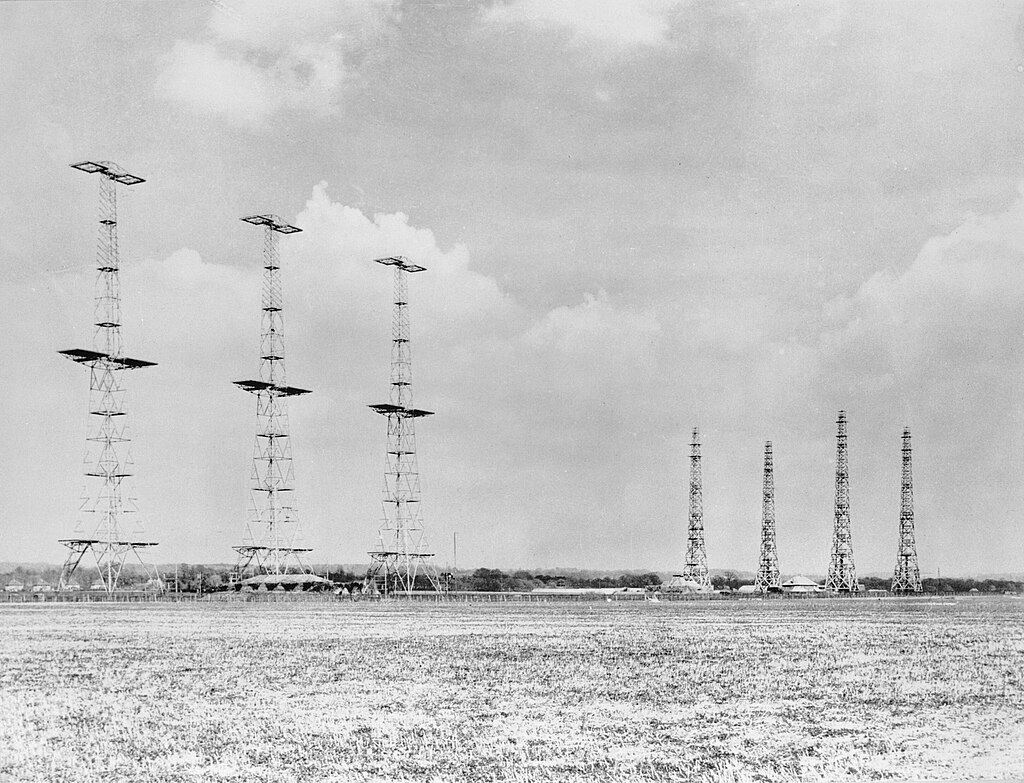

探測的迫切需求:早期雷達系統

利用反射的無線電波來探測物體的基礎概念在20世紀20年代就已為人所知,馬可尼本人也曾設想過其在探測船隻上的應用,20世紀30年代,美國和英國的早期實驗催生了用於探測飛機的脈衝調變雷達,到1938年,英國部署了「鏈式歸航」(Chain Home)系統,這是一個在不列顛戰役中發揮了關鍵作用的早期預警雷達網路,然而,這些早期系統工作在相對較低的頻率(幾十兆赫),需要非常龐大且固定的天線。

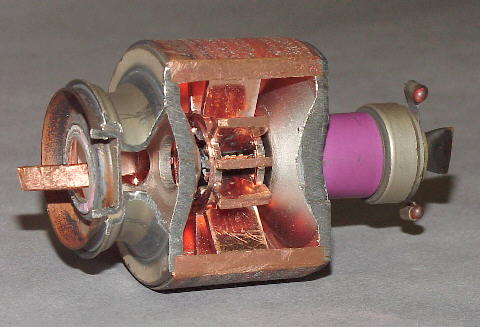

磁控管與微波頻率的黎明

最重要的技術飛躍是1939年英國發明的空腔磁控管(cavity magnetron),該裝置能夠在微波頻率(3 GHz,後來達到10 GHz)產生高功率訊號,這是一個徹底改變遊戲規則的發明,更短的波長代表可以使用更小的天線,從而使雷達能夠安裝在飛機和船隻上,它也使得雷達具有更高的解析度和精度;這項技術為盟軍在空戰和海戰中帶來了顯著的技術優勢,雷達革命不僅僅是「天線」的革命,而是功率源(磁控管)與天線系統的協同演進,二戰前的天線之所以龐大,是因為它們能被驅動的頻率很低;磁控管的發明提供了一種體積小、高功率的微波頻率源,這促成了物理尺寸更小、解析度更高的天線(如拋物面天線)的使用;反過來,新天線又透過允許將其安裝在飛機等移動平臺上,使高頻源變得實用,這揭示了一個關鍵主題:天線技術的突破往往受制於或共同依賴於半導體/射頻組件技術的平行突破。

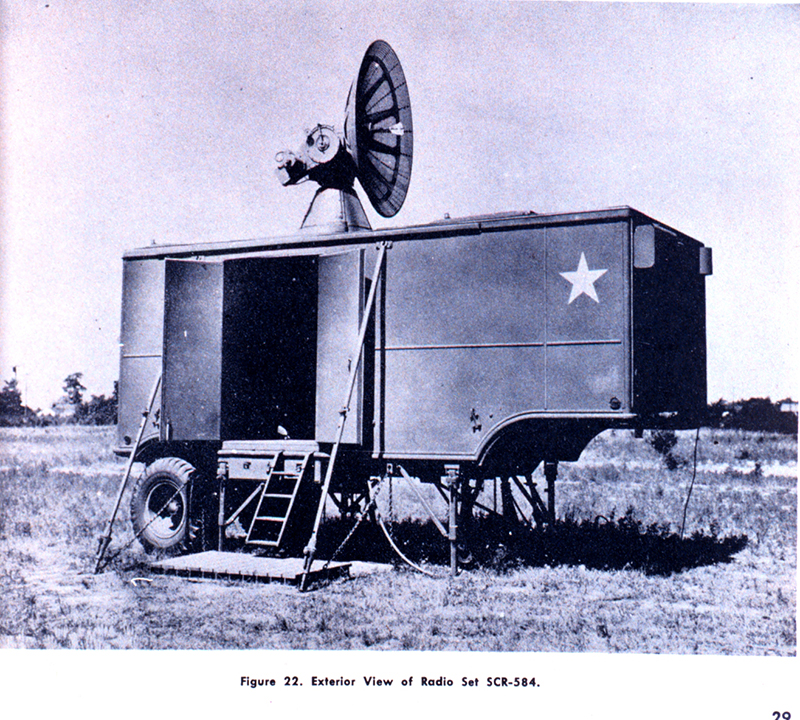

陣列天線與早期波束控制概念的出現

微波頻率的轉變促成了新型天線的使用,其中最著名的是能夠形成高度聚焦、定向波束的拋物面反射器(「碟型」)天線,對目標進行精確跟蹤的需求,例如在防空火控雷達(如SCR-584雷達)中,推動了自動跟蹤系統和複雜訊號處理技術的發展,如「單脈衝」(monopulse)跟蹤技術,該技術透過比較來自不同波瓣的訊號來確定目標的精確角位置,在此期間,利用天線元件陣列以電子方式塑造和操縱波束的概念 — 現代相位陣列天線的前身 — 開始出現,為戰後的發展奠定了基礎;二戰期間雷達天線演進的主要驅動力是機動性(微型化)和準確性(精密度)的需求,為了在戰鬥中發揮作用,雷達不能是龐大固定的設施,而需要安裝在飛機或船艦上,這對縮小系統尺寸產生了巨大壓力,向更高頻率的轉變是實現這種微型化的關鍵,因為天線尺寸與波長成正比,同時,僅僅探測到敵人是不夠的,還必須能夠將其擊落,這推動了對高增益、窄波束天線和複雜跟蹤技術的需求,以達到火控所需的角精度。

連接全球:衛星與行動通訊天線

接下來將探討戰後天線技術向民用領域的擴展,追蹤了大型衛星地面站和日益微小的行動裝置天線的平行發展路徑。

克拉克軌道:地球靜止(GEO)衛星天線的興起

1945年,亞瑟·克拉克(Arthur C. Clarke)提出理論,認為三顆位於地球靜止軌道(GEO)的衛星即可提供全球通訊覆蓋,這一願景隨著像Syncom 3(1963年)這樣的衛星成為現實,它是第一顆真正意義上的地球靜止軌道通訊衛星;GEO的主要優勢在於,從地面上看,衛星似乎是靜止的,這使得地面站可以使用大型、固定、高增益的拋物面碟型天線,而無需複雜的跟蹤系統,這種模式主導了衛星通訊數十年,主要應用於電視廣播和洲際電話等領域。

從「黑金剛」到4G LTE:天線的演進

第一代(1G)行動電話,如標誌性的「大哥大」,使用的是簡單的外部單極或螺旋天線,隨著裝置在2G和3G時代不斷縮小,微型化的驅動力促使了內部天線的發展,例如可以整合到設備印刷電路板(PCB)上的平面倒F型天線(Planar Inverted-F Antenna, PIFA),4G LTE的出現以及對更高數據速率的需求,引入了多輸入多輸出(Multiple-Input Multiple-Output, MIMO)技術,該技術在發射端和接收端都使用多個天線來提高可靠性和輸送量,這表示智慧型手機現在必須在一個微小擁擠的空間內裝入多個隔離良好的天線。

天線與裝置的共生:微型化與整合

20世紀見證了天線設計的巨大分歧,衛星通訊驅使天線變得巨大而強大(大型碟盤),以跨越浩瀚的距離建立鏈路,相比之下,個人通訊則驅使天線變得微小到無形,以便能裝入用戶的口袋;GEO衛星距離地球約35,786公里,根據弗裡斯傳輸方程式,路徑損耗極大,克服這一點的唯一方法是在地面使用非常大型、高增益的天線,而行動電話則必須便攜,這對天線尺寸施加了絕對的物理限制,這兩個相反的需求導致了完全不同的技術路徑。

行動電話天線的演進是一個極端整合和協同設計的故事,天線不再是一個獨立的組件,而是與設備的機殼、接地層甚至用戶的手緊密相連,所有這些都會影響其性能,關鍵挑戰包括維持多個天線之間的隔離度、管理日益增多的頻段(載波聚合),以及確保性能不會因用戶的握持(「手部效應」)而降低,主動式天線調諧等技術變得至關重要,它們可以動態調整天線的特性,以補償這些環境變化並在小體積內覆蓋寬頻帶;在現代行動裝置中,「天線」與「裝置」之間的區別已經變得模糊,早期手機有明顯的外部天線,為了將其內建,設計師開始利用設備的內部接地層作為天線系統的一部分,隨著MIMO技術的引入,多個天線必須被放置,它們彼此之間以及與金屬機殼的相互作用(耦合)成為了主要的設計問題,這表示整個手機的工業設計 — 其材料、形狀和組件佈局 — 現在都成為天線設計問題的一部分,天線不再是你添加到設備上的組件;設備本身就是天線系統。

| 世代 | 關鍵應用 | 主要頻段 | 代表性天線技術 | 關鍵挑戰 |

|---|---|---|---|---|

| 1G | 類比語音 | 800/900 MHz | 外部單極/螺旋天線 | 尺寸、效率 |

| 2G | 數位語音, SMS | 900/1800 MHz | 外部/可伸縮單極天線,早期內部天線 | 微型化、開始整合 |

| 3G | 行動數據 | 1.9/2.1 GHz | 內部平面倒F型天線 (PIFA) | 頻寬、與機殼整合 |

| 4G | 行動寬頻 | 700 MHz - 2.6 GHz | 多天線MIMO系統、載波聚合 | 多天線隔離、寬頻/多頻段操作、手部效應 |

| 5G | eMBB, URLLC, mMTC | Sub-6 GHz, 毫米波 (mmWave) | 大規模MIMO、相位陣列、封裝天線 (AiP) | 毫米波傳播損耗、波束成形、極端整合、功耗 |

| 6G (願景) | 沉浸式XR, 全息通訊, 感知 | THz, 可見光 | 智慧反射面 (RIS)、超材料天線、OAM | THz傳播與元件、網路智慧、感知與通訊融合 |

現代紀元:5G及未來的技術與應用

下文將討論當前和未來無線系統的典範轉移技術。

5G/6G前沿:挑戰物理與工程的極限

接著解構那些實現5G巨大性能飛躍並為6G勾勒藍圖的關鍵天線技術。

大規模MIMO:從理論到現實

大規模MIMO(Massive MIMO, mMIMO)是5G的基石,其基站配備了數量龐大的天線(例如64、128個或更多),這使得系統可以透過空間多工(spatial multiplexing)在相同的時間-頻率資源上同時服務多個用戶,大量的天線能夠產生高度聚焦的能量波束,從而顯著提高頻譜效率(每秒每赫茲傳輸更多位元)和能量效率(能量僅被導向需要的地方);眾多研究機構和公司已經開發出原型機和商用系統;然而,天線數量的大幅增加也提高了通道估計和預編碼的計算複雜度,並帶來了顯著的硬體成本和功耗挑戰。

向更高頻段邁進:毫米波與太赫茲天線

5G及未來的6G系統正向更高頻段發展,如毫米波(mmWave, 24-100 GHz)和太赫茲(THz, >100 GHz),以獲取海量的可用頻寬,這些頻段的主要挑戰是嚴重的自由空間路徑損耗和來自大氣的吸收(特別是在太赫茲頻段,水蒸氣和氧氣的吸收尤為顯著),為了彌補這種損耗,高增益天線不僅是有益的,更是必不可少的,這通常是透過使用天線陣列來形成窄而可操縱的波束(波束成形)來實現的,從而將能量集中投向用戶。

在應對高頻挑戰時,存在兩種平行的解決路徑,第一種是「強力」的工程方法(mMIMO/AESA),第二種是更「優雅」的基於物理學的方法(RIS/超材料),面對高頻下巨大的路徑損耗,mMIMO與AESA波束成形技術透過部署數以千計的耗電T/R模組,形成一道高度集中的能量波束直擊用戶,這種方法效果顯著,但複雜、昂貴且功耗巨大;相比之下,RIS不產生更多功率,而是巧妙地操控環境中現有的訊號路徑,利用一個近乎無源的表面將能量重新導向所需之處,這種方法能效極高,但在通道估計和控制方面帶來了新的挑戰,未來最可能的情景是兩者的結合:使用AESA進行發射,並利用RIS優化訊號到達接收器的路徑。

克服傳播損耗:高增益陣列與波束成形

在毫米波頻段,連接天線與射頻晶片的傳統同軸電纜和PCB走線的損耗變得高得令人無法接受,解決方案是極致的整合;封裝天線(Antenna-in-Package, AiP)技術將天線陣列直接整合到與射頻積體電路(RFIC)相同的封裝中,從而最大限度地縮短了互連距離並減少了損耗,這是5G毫米波智慧型手機模組的主流方案,下一個合乎邏輯的步驟,特別是對於太赫茲頻段,是晶片上天線(Antenna-on-Chip, AoC),即天線直接在矽晶片上製造,這些整合方案還必須應對來自設備材料(如金屬外殼阻擋訊號)的挑戰,並需要創新的協同設計解決方案,如螢幕上天線(Antenna-on-Display, AoD)或將天線嵌入其他金屬結構中(AiA)。

整合的挑戰:封裝天線(AiP)與晶片上天線(AoC)

隨著技術的發展,天線系統的「智能」正從固定的物理硬體轉向軟體和數位控制,傳統天線的輻射方向圖由其物理幾何形狀固定,而AESA的方向圖則由數位饋入其T/R模組的相位和振幅值決定,這些值可以在微秒級的時間尺度上改變,使天線成為一個高度可編程的孔徑;RIS更進一步,使得環境本身也變得可編程,這一趨勢,加上日益增長的利用AI/ML來管理這些系統的巨大複雜性(例如,波束管理和RIS相位配置),意味著未來的天線將是一個「智能表面」,其行為由即時演算法定義,而不僅僅是其靜態設計。

主動電子掃描陣列(AESA):波束控制的巔峰

AESA是實現快速、靈活波束成形的關鍵技術,與舊式的無源陣列不同,AESA為每個天線元件(或一小組元件)配備了專用的發射/接收(T/R)模組,每個T/R模組都包含自己的功率放大器、低雜訊放大器和移相器,這使得能夠對每個元件的訊號振幅和相位進行電子控制,從而使波束幾乎可以瞬時地轉向任何方向,而無需任何物理移動,這項在軍事雷達中成熟的技術,現在已成為先進5G/6G基站和精密衛星終端的基礎。

超越傳統設計:超材料與RIS革命

工程化介質:超曲面與可重構智慧表面(RIS)

超材料(Metamaterials)是經過工程設計的人造結構,具有自然界中不存在的電磁特性,二維的超材料被稱為超曲面(metasurface)。

可重構智慧表面(Reconfigurable Intelligent Surfaces, RIS),也稱為智慧反射面(Intelligent Reflecting Surfaces, IRS),是由許多小型、無源、可調諧的反射單元組成的大型超曲面,透過調整每個單元的相移,RIS可以智慧地塑造和重新導向入射的無線電波,使其朝向用戶,從而有效地將一個隨機的傳播環境轉變為可控的環境;這可以用於繞過障礙物、增強訊號盲區的覆蓋,以及抑制干擾,所有這些都只需極低的功耗,因為該表面本身不發射訊號;這代表著一個典範轉移,從僅僅優化發射器和接收器,轉向主動地對通道本身進行工程設計。

新型架構:龍伯透鏡、軌道角動量(OAM)與液體天線

研究人員正在為6G探索其他先進概念,龍伯透鏡(Luneburg lens)是一種具有漸變折射率的球形或柱狀透鏡,可以從不同的饋電點產生多個高增益波束,提供出色的廣角掃描性能。

軌道角動量(Orbital Angular Momentum, OAM)利用波的空間相位(產生「扭曲」或渦旋波束)作為多工的新維度,有潛力在同一頻段內增加更多的數據通道;更具前瞻性的概念,如液體天線(liquid antennas),利用流體來創建可重構的輻射結構,正在因其在頻率和極化捷變方面的潛力而被研究。

| 特性 | 地球靜止軌道 (GEO) | 中地球軌道 (MEO) | 低地球軌道 (LEO) |

|---|---|---|---|

| 軌道高度 | 約 35,786 km | 2,000 - 20,000 km | 300 - 2,000 km |

| 訊號延遲 | > 600 ms (毫秒) | 約 100 - 150 ms | < 50 ms |

| 全球覆蓋所需衛星數 | 3-4顆 | 10-20顆 | 數百至數千顆 |

| 衛星壽命 | 15年以上 | 約 10年 | 5-7年 |

| 地面天線類型 | 大型固定碟型天線 | 中型追蹤碟型天線 | 小型電子掃描相位陣列天線 |

| 主要應用 | 電視廣播、氣象、政府通訊 | 導航 (GPS, Galileo)、特定企業客戶 | 消費者寬頻、行動通訊、物聯網 |

特定領域深度剖析:現代應用場景

接下來將把上述的先進技術與其最關鍵的實際應用相結合,分析每個領域獨特的工程挑戰和解決方案。

航太與國防:氮化鎵(GaN)在現代AESA雷達系統中的優勢

現代軍事雷達技術由AESA主導,最新一代AESA雷達的關鍵賦能組件是氮化鎵(GaN)半導體,與上一代的砷化鎵(GaAs)相比,GaN提供顯著更高的功率密度、更高的效率和更優的導熱性,這使得T/R模組能夠更強大、更緊湊、運行溫度更低 —這些都是在戰鬥機鼻錐等空間受限環境中的關鍵優勢,其結果是雷達具有更長的探測距離、更高的解析度和更強的抗電子干擾能力,這些系統的設計涉及複雜的熱管理和對製造過程的精確控制,以最大化性能和可靠性。

汽車系統:C-V2X通訊與4D成像雷達的雙重挑戰

現代汽車已成為射頻技術的樞紐,在通訊方面,蜂巢式車聯網(C-V2X)技術允許車輛與其他車輛(V2V)、基礎設施(V2I)以及網路(V2N)直接通訊,這需要能夠應對惡劣汽車環境的堅固、可靠的天線;然而,其廣泛部署面臨著重大挑戰,包括部署路邊基礎設施的高昂成本、缺乏清晰的商業模式以及碎片化的頻譜監管。

在感知方面,自動駕駛嚴重依賴感測器,其中毫米波雷達因其在惡劣天氣下的穩健性而成為關鍵組件,目前的趨勢正從簡單雷達轉向高解析度的4D成像雷達,後者能提供距離、速度、方位角和俯仰角的資訊,這需要更複雜的天線陣列和先進的訊號處理,天線在PCB上的設計至關重要,設計師需在微帶貼片陣列和基板整合波導(SIW)設計之間做出選擇,每種方案在成本、性能和製造複雜性方面都有其權衡,在77/79 GHz頻段,選擇低損耗的PCB材料(如Rogers RO3003)對性能至關重要。

新太空競賽:用於LEO衛星星座的相位陣列用戶終端

低地球軌道(LEO)衛星星座,如SpaceX的Starlink和OneWeb,正在徹底改變全球網際網路接入,與GEO衛星不同,LEO衛星在天空中快速移動,這就要求用戶終端(即「Dishy」)能夠在沒有活動部件的情況下電子追蹤衛星,其核心技術是一種低成本、大規模生產的相位陣列天線,這種天線必須能夠形成波束並操縱它以跟隨一顆衛星,然後在下一顆衛星進入視野時立即切換過去,同時還要滿足嚴格的成本和功耗目標;Starlink利用這些相位陣列天線在地面上創建一個「蜂窩」結構,波束形成的小區會隨著衛星的移動而進行切換;3GPP標準組織現在正在將非地面網路(NTN)納入其標準版本(Rel-17及以後),為直接的衛星到智慧型手機通訊技術制定標準。

萬物互聯:物聯網與穿戴式裝置的天線微型化、UWB與柔性天線

物聯網(IoT)和穿戴式裝置提出了最極端的微型化挑戰,天線必須極小、節能,並且通常需要在多個頻段(如蜂巢式、Wi-Fi、藍牙、GPS)上工作,用於精確測距的超寬頻(UWB)等技術的引入,進一步增加了複雜性,需要多個相對較大的天線,佔用了寶貴的內部空間;核心挑戰在於管理不同無線電之間的干擾(共存)、處理人體造成的失諧效應,以及將天線整合到如柔性或可折疊設備等新穎的外形中,碎形天線(Fractal antennas)因其空間填充和多頻段特性,是實現微型化的一種有前途的技術。

生物電磁學:植入式與醫療天線的獨特挑戰

為醫療植入物(如心律調節器、神經刺激器)或穿戴式感測器設計天線是一個高度專業化的領域,主要挑戰包括極端的微型化、生物相容性,以及透過人體組織(一種非常高損耗的介質)進行高效的功率傳輸和數據通訊,天線的性能受到周圍組織的嚴重影響,創新方案包括採用三維天線結構以在小體積內最大化輻射孔徑,以及利用設備的導電外殼作為輻射元件的一部分來提高效率,對於穿戴式設備,柔性基板和材料是創造舒適、共形感測器的關鍵。

在多個領域 — 汽車、6G和物聯網中,傳統上用於通訊的天線和用於感測(雷達)的天線之間的界線正在變得模糊,汽車系統使用C-V2X進行通訊,使用毫米波雷達進行感測,未來的系統重點在整合這些功能(聯合通訊與感測 - JCAS),6G網路被設想利用其密集的高頻基礎設施,不僅用於數據傳輸,還用於高解析度環境測繪和物體探測,有效地將通訊網路變成一個分佈式雷達,這種趨同是由於向更高頻率和更大陣列天線的轉變所驅動的,這些技術為這兩項任務提供了必要的頻寬和空間解析度。

同時,在不同應用領域,技術可行性與商業可行性之間存在巨大鴻溝,一架戰鬥機的頂級GaN AESA雷達是一個數百萬美元的系統,性能是絕對優先;而一個Starlink用戶終端,同樣使用複雜的相位陣列,但必須以幾百美元的成本生產才能成為可行的消費產品,這種巨大的成本差異驅動了完全不同的工程優先級,國防應用可以使用奇特的材料和客製化製造,而消費應用則需要對大規模生產進行無情的優化,以「足夠好」的性能和極低的成本實現。

綜合與未來展望

趨同路徑與未來地平線

統一的挑戰:性能、功耗與成本的權衡

權衡下反覆出現的主題貫穿始終,無論是AESA的高成本、數位波束成形的功耗、V2X的基礎設施成本,還是物聯網中的尺寸/頻寬/效率三角,根本的挑戰始終是在這些相互競爭的需求之間取得平衡,混合波束成形技術正是試圖在數位元波束成形的性能與類比波束成形的成本/功耗效率之間找到一個最佳平衡點的直接嘗試。

人工智慧與軟體在定義下一代「智慧」天線中的角色

現代天線系統的複雜性 — 管理mMIMO系統中數千個波束狀態、優化RIS的反射、或融合多個雷達感測器的數據 — 正變得超出傳統演算法的能力範圍,業界正日益轉向人工智慧和機器學習(AI/ML)來即時管理這種複雜性,AI可以優化波束管理、預測通道條件,並實現認知無線電功能,使天線系統能夠智慧地適應其環境。

對下一個世紀天線創新的展望

文中討論了天線從一根簡單的無源導線到一個複雜、軟體定義、具備環境感知能力的智慧表面的演進歷程,未來的創新可能將集中在三個關鍵領域:

- 新材料:推動超材料的性能極限,開發用於太赫茲頻段的更低損耗介電質,以及創造新穎的可重構材料。

- 深度整合:更緊密地協同設計天線、射頻積體電路和數位處理器,朝著完全的系統單晶片(system-on-chip)解決方案邁進。

- 嵌入式智慧:利用AI/ML使天線系統完全自主、自適應,並能夠執行如聯合通訊與感測等複雜任務。

未來的天線將不僅僅是傳輸數據的工具;它將成為與物理世界互動和理解物理世界的主要感測器,標誌著一個真正互聯和感知融合新時代的到來。

關於奧創系統

奧創系統科技的專業技術服務橫跨多個尖端領域,展現其深厚的技術底蘊與市場洞察力:

- 航太國防應用: 提供無人載具、訓練模擬器、衛星干擾防禦等關鍵系統。

- 半導體量測設備: 涵蓋探針平臺、高溫壽命測試 (HTOL) 等方案。

- 運動模擬平臺: 包含高精度六軸平臺與產業訓練模擬器。

- 射頻 (RF) 測試儀器: 從訊號產生、分析到完整測試系統建置。

- 光電影像模擬: 提供紅外線目標投影器、黑體校正源等專業設備。

- 車用製造 與 衛星測試: 針對新興的車用雷達與低軌衛星產業提供測試方案。

- 客製化系統:包含電波/電磁暗房建置與自動化軟體開發。

奧創系統科技不僅是設備供應商,更是能與客戶共同成長、持續創造雙贏的工程夥伴,以卓越的解決方案,驅動產業的創新力量。

參考資料

- 第6章天線輻射和接收的基本理論

- RG000008 天線知識介紹ISSUE1.0

- 天線- 維基百科,自由的百科全書

- 什麼是天線增益?什麼是天線方向性?_天線的方向性係數和天線增益...

- A Comprehensive Review of Antenna Design using Metamaterial Techniques in 6G Wireless Communication System: Specifications and Challenges.

- (PDF) Antenna Miniaturization for IoT Applications - ResearchGate

- Novel Antenna Technologies towards 6G - 資訊資源系統

- 連載|業餘無線電史話(三):馬可尼商業化時代 - 網易

- 無線電史上的重要人物 — 馬可尼

- 雷達的發展歷史及性能指標轉載 - CSDN博客

- 1909年諾貝爾物理獎:馬可尼和布勞恩

- 1909 年諾貝爾物理獎:只有無線電,沒有距離 — 《物理雙月刊》 - PanSci 泛科學

- 古列爾莫·馬可尼- 維基百科

- 馬可尼 — 無線電報之星 - 世界科學

- 雷達發展史 - 電子科技博物館

- 雷達- 維基百科,自由的百科全書

- 新太空競賽:深入衛星通訊演進與產業生態 - 奧創系統科技有限公司

- 通訊衛星- 維基百科,自由的百科全書

- 行動通信的演進歷程|最新文章 - 科技大觀園

- 牽動下一代裝置開發天線設計困難度挑戰空前| 新通訊

- Miniaturized Smart Devices Pose Larger Design Challenges for Interconnects

- Solving 5G Antenna Design Challenges - Digi International

- Emerging MIMO Technologies for 6G Networks - PMC

- Design and Challenges on mmWave Antennas: A Comprehesive Review - E3S Web of Conferences

- (PDF) Challenges for Antenna Design at mm-Waves - ResearchGate

- Energy Efficient mmWave and THz Communications – Research - NYU Wireless

- Antenna/BeamForm - 6G | ShareTechnote

- An Overview of Intelligent Meta-surfaces for 6G and Beyond: Opportunities, Trends, and Challenges - arXiv

- 面向5G/6G通信系統的超材料可重構天線

- Advancing Integration in Antenna Packaging Technologies for 5G and 6G | IDTechEx Research Article

- 【軍事論壇】氮化鎵優化雷達性能空戰致勝關鍵 - 青年日報

- 推動未來雷達技術發展的4大關鍵技術 - 安全內參

- (PDF) T/R-module technologies today and possible evolutions - ResearchGate

- Evolutionary Trends in Transmit/Receive Module for Active Phased Array Radars - CORE

- 我國低軌道固定衛星服務相關監理機制之研究–以 ... - 交通部運輸研究所

- 6G White Paper on Metamaterials for Information Technology

- Uttam GaN-Based AESA Radar for Tejas Mk2 Enters Production... | Defence News India

- A 10-W GaN on SiC CPW MMIC High-Power Amplifier With 44.53% PAE for X-Band AESA Radar Applications - ELECTRICA

- 實施V2X的挑戰和機遇-- 技術/應用頻道-《微波雜誌》

- 自動駕駛汽車的未來趨勢:集中式感測器融合 - 讀覽天下

- 毫米波雷達:從3D 走向4D 原創 - CSDN博客

- 汽車毫米波雷達:智能駕駛時代的“隱形慧眼” - 搜狐股票

- 技術文章| 汽車毫米波雷達設計趨勢及PCB材料解決方案- 智慧汽車 ...

- 星鏈- 維基百科,自由的百科全書

- 基於3GPP技術實現的衛星通訊 - Ericsson

- A Review of Multifunctional Antenna Designs for Internet of Things - MDPI

- Fractal Antennas: A Novel Miniaturization Technique for Wireless Communications

- ANTENNA MINIATURIZATION USING FRACTALS - CiteSeerX

- Fractal-Enhanced Microstrip Antennas: Miniaturization, Multiband Performance and Cross-Polarization Minimization for Wi-Fi Applications - MDPI

- CN111262011A - 一種天線及植入醫療裝置 - Google Patents

- Sei Kwang Hahn鮑哲南院士最新NRM:用於植入式和可穿戴式光子醫療設備的多功能材料

- Micromachines | Special Issue : Miniaturized Wearable Antennas - MDPI

- (PDF) Hybrid Beamforming for 5G and Beyond Millimeter-Wave Systems: A Holistic View

- Hybrid Beamforming for 5G Millimeter-Wave Systems | IEEE Signal Processing Society

- 雷達技術的多元化應用與發展 - hanspub.org