Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) 技術深度解析與產業前瞻:從超高可靠性到次世代應用

典範轉移 — 從極致傳輸量 (EHT) 到超高可靠性 (UHR)

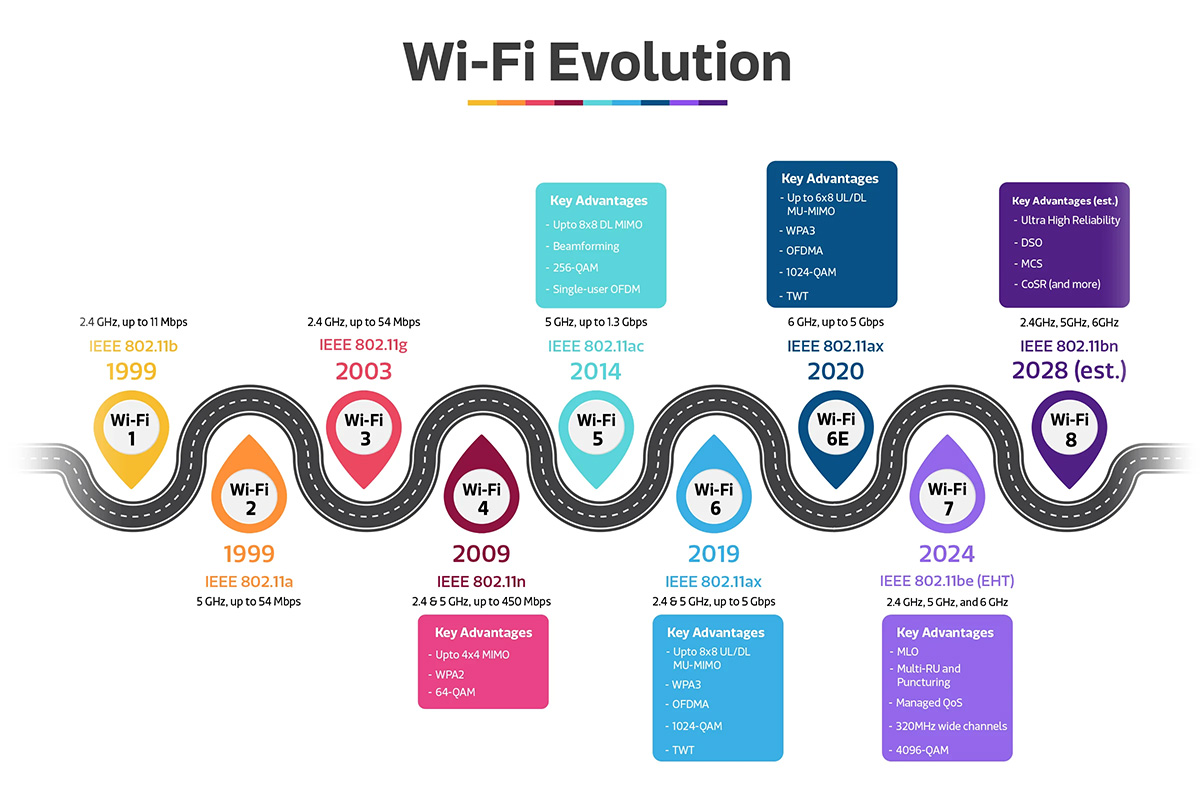

自 1997 年首個標準問世以來,Wi-Fi 技術的演進軌跡長期遵循著一條清晰的路徑:追求更高的峰值資料傳輸速率,從 Wi-Fi 1 (802.11b) 的 11 Mbps,到 Wi-Fi 7 (802.11be) 理論上高達 46 Gbps 的驚人速度,每一代標準的推出,幾乎都伴隨著更寬的通道、更複雜的調變技術與更多的空間串流,其核心驅動力始終是提升傳輸量的上限;然而,隨著 Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) 的標準化工作逐步展開,一個根本性的典範轉移正在發生,Wi-Fi 8 的核心理念不再是單純追求速度,而是轉向了「超高可靠性 (Ultra High Reliability, UHR)」,這是有別於過去近三十年發展模式的重大戰略轉向。

這一轉向並非偶然,而是技術發展與市場需求共同作用下的必然結果,一方面,單純提升實體層 (PHY)速度的邊際效益正在遞減,技術文件顯示,要實現比 Wi-Fi 7 的 4096-QAM 更高階的調變技術(如 16K-QAM)、或在單一頻段中整合超過八個射頻收發器,將面臨高昂的成本、功耗與設計複雜性挑戰,而其為終端用戶帶來的實際效益卻相當有限;這表示傳統「更快就是更好」的發展路徑已觸及現實瓶頸,另一方面,當前 Wi-Fi 網路在真實世界中面臨的主要挑戰,已不再是峰值速度不足,而是由頻譜干擾、網路擁塞、高密度設備部署、和用戶移動性所共同引發的延遲、抖動 (Jitter) 與連接不穩定性。

正是在此背景下,新興應用的崛起成為推動 Wi-Fi 8 轉向的決定性力量,延展實境 (Extended Reality, XR)、工業物聯網 (Industrial IoT, IIoT)、遠距醫療、自動化機器人協同作業以及即時雲端遊戲等應用,對網路的確定性 (Determinism)、超低延遲 (Ultra-Low Latency) 與極高可靠性提出了前所未有的嚴苛要求,這些應用的成功與否,取決於網路能否提供可預測且一致的服務品質 (Quality of Service, QoS),而非僅僅是提供一條寬闊但時有顛簸的資料管道,正如無線寬頻聯盟 (Wireless Broadband Alliance, WBA) 所指出的,Wi-Fi 8 的目標是透過改善點對點 (P2P) 設備和網路之間的協調,為這些即時、任務關鍵型 (mission-critical) 的使用案例提供必要的穩定性能;因此,Wi-Fi 8 的 UHR 理念,是從根本上應對市場真實痛點、為下一代高價值應用鋪路的戰略性演進。

Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) 的技術架構藍圖

Wi-Fi 8 的技術架構目的在從系統層面解決可靠性問題,其核心不再是單純的物理層速率提升,而是透過一系列創新的協同運作與資源管理機制,在複雜多變的無線環境中實現穩定、高效的連接。

多重基地台協同運作 (Multi-AP Coordination, MAPC):Wi-Fi 8 的核心引擎

多重基地台協同運作 (MAPC) 是 Wi-Fi 8 標準中最具革命性的特性,它標誌著 Wi-Fi 技術從過去以單一 AP 為中心的運作模式,正式邁向以整個網路為單位的系統級協同運作,在當今日益普及的網狀網路 (Mesh) 和高密度部署環境中,多個 AP 往往因爭搶相同的頻譜資源而相互干擾,導致整體網路效率低下,MAPC 的目標正是為了解決此一根本性問題;值得注意的是,此概念在 Wi-Fi 7 (802.11be) 的標準化過程中曾被廣泛討論,但因其複雜性最終被擱置,如今則成為 Wi-Fi 8 的核心支柱。

MAPC 主要包含以下兩種關鍵技術:

協同式空間複用 (Coordinated Spatial Reuse, Co-SR)

Co-SR 是對 Wi-Fi 6 中引入的空間複用 (Spatial Reuse) 技術的繼承與強化,其核心機制是允許多個鄰近的 AP 透過彼此協商,動態地調整各自的傳輸功率;當一個 AP(共享 AP)偵測到另一個 AP(被共享 AP)的傳輸時,它可以根據協商結果降低自身的傳輸功率,使得原本會相互干擾的兩個資料流可以平行傳輸,從而顯著提升整個網路的頻譜利用率和總容量;根據晶片大廠聯發科 (MediaTek) 發布的白皮書與初步試驗資料,在典型的網狀網路環境下,僅 Co-SR 技術就能夠提升整體系統傳輸量達 15% 至 25%。

協同式波束成形 (Coordinated Beamforming, Co-BF)

當 AP 之間的距離非常近時,單純調整傳輸功率可能不足以完全消除干擾,此時,協同式波束成形 (Co-BF) 便能發揮作用,此技術允許多個 AP 協同運作,利用其天線陣列,將各自的傳輸波束精準地聚焦於目標用戶端 (Station, STA),同時在其他非目標用戶端或鄰近 AP 的位置形成訊號「零點 (nulls)」,以主動的方式將干擾降至最低,這不僅能提升目標用戶的訊號品質,更能為其他平行傳輸創造條件;聯發科的資料顯示,Co-BF 在網狀網路設置中可將傳輸量提升 20% 至 50%,尤其適用於 AP 部署密集的都會區或大型零售空間等場景。

從 MLO 到 MAPC 的演進

Wi-Fi 7 的標誌性技術是多重連結運作 (Multi-Link Operation, MLO),其核心是讓「單一設備」能夠同時利用多個頻段(如 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)進行傳輸或接收,以達到聚合頻寬、降低延遲或提升備援可靠性的目的,而 Wi-Fi 8 的 MAPC 則是將協調的層級從「單一設備內部」提升至「多個 AP 之間」,是網路架構層級的根本性躍升,這兩者並非互相取代,而是相輔相成;MAPC 可以建立在 MLO 的基礎之上,透過系統級的協調,進一步最大化 MLO 的效益,從而實現真正的超高可靠性。

實體層 (PHY) 與媒體存取控制層 (MAC) 的關鍵革新

Wi-Fi 8 的一系列 PHY 與 MAC 層增強功能,體現了從過去「一刀切」的「蠻力式」資源分配,轉向了更精細、更具適應性的「手術刀式」資源管理;這種轉變目的在將頻譜、功率和時間等稀缺資源,以近乎逐個設備、逐個封包、逐毫秒的精度進行優化,從而榨取每一分網路效能。

新增調變與編碼方案 (New MCS)

過去的 Wi-Fi 標準在不同的調變與編碼方案 (Modulation and Coding Scheme, MCS) 等級之間,存在較大的訊噪比 (Signal-to-Noise Ratio, SNR) 要求差距,這導致當用戶端設備移動或通道環境發生變化時,其傳輸速率往往會出現大幅度的階梯式下降,而非平滑過渡,影響了用戶體驗的穩定性;為解決此問題,Wi-Fi 8 提議增加新的、更密集的 MCS 選項,例如:在現有等級之間插入 QPSK-2/3、16-QAM-2/3、256-QAM-2/3 等中間選項,這使得系統能夠進行更精細的鏈路自我調整 (Link Adaptation),更準確地匹配當前的通道條件,從而避免不必要的速率損失;根據聯發科的預估,此項改進可提升傳輸速率 5% 至 30%。

PHY/MAC 層增強功能

除了新增 MCS,Wi-Fi 8 還引入了多項目的在提升可靠性與效率的底層技術:

- 分散式資源單元 (Distributed Resource Units, dRU): 允許將分配給低功耗室內 (Low-Power Indoor, LPI) 設備的頻譜資源(音調, tones)分散到更寬的頻寬上,這雖然降低了每 MHz 的音調數量,但能有效提升上行鏈路 OFDMA 的總傳輸功率,改善低功耗設備的連接性能。

- 不等式調變 (Unequal Modulation, UEQM): 賦予 AP 在特定距離下,為不同的空間串流選擇不同的調變方式,從而更靈活地平衡速率與可靠性,提升鏈路效率。

- 增強型長距離傳輸 (Enhanced Long Range, ELR): 透過對訊號前導碼 (preamble) 等進行優化設計,確保訊號在更長距離下的傳輸彈性與可靠性,擴大有效覆蓋範圍。

- 高優先級增強型分散式通道存取 (High Priority EDCA, HIP EDCA): 這是專為降低低延遲 (Low-Latency, LL) 流量的尾部存取延遲 (tail access delay) 而設計的 QoS 增強機制,它能確保如語音、遊戲等延遲敏感型應用的封包,在高密度網路中也能優先獲得通道存取權。

- 改進的低密度奇偶校驗碼 (Improved LDPC): 增強了前向錯誤更正 (Forward Error Correction) 的能力,特別是在遠距離和高雜訊的惡劣環境中,能有效提升資料傳輸的成功率。

頻譜效率與電源管理的優化

動態子通道操作 (Dynamic Sub-channel Operation, DSO)

Wi-Fi 7 引入了 320 MHz 的超寬通道,但在實際應用中,許多用戶端設備(如智慧手機)的頻寬能力(如 80 MHz 或 160 MHz)遠小於 AP,這種能力不匹配會導致大量的頻譜資源被浪費;DSO 正是為了解決此問題而生,它允許 AP 以每個傳輸機會 (Transmission Opportunity, TXOP) 為基礎,動態地將其寬頻譜中的一部分子通道分配給具備 DSO 能力的 STA 目標用戶端,這種靈活的分配方式極大地提高了頻譜利用效率;在特定高流量條件下,DSO 預計可將傳輸量提升高達 80%。

非主要通道存取 (Non-Primary Channel Access, NPCA)

為了進一步提升頻譜利用率,NPCA 機制允許當 AP 的主要通道處於忙碌或擁塞狀態時,資料可以在次要通道上進行傳輸,這為資料傳輸提供了更多的機會,有效減少了因通道爭搶而造成的延遲和頻寬浪費,從而提高網路的有效傳輸量。

進階省電機制

過去的省電機制主要集中在用戶端設備,Wi-Fi 8 將首次在標準中明確規範「AP 端」的省電機制,此外,標準還將引入更智慧的電源管理策略,允許 AP 根據網路負載和用戶需求,動態地縮減其工作能力,例如:減少啟用的空間串流數量、降低傳輸頻寬或傳輸功率,以達到節約能源、降低運營成本的目的。

這種對資源進行精細化、動態化管理的架構設計,也為人工智慧的引入創造了絕佳的契機,在一個動態網路中,需要即時管理的變數——哪個 AP 傳輸、以何種功率 (Co-SR)、使用哪個波束 (Co-BF)、在哪個子通道 (DSO)、選擇哪個 MCS 等級——形成了一個極其複雜的多變數優化問題;這種複雜性很可能超越了傳統靜態、規則式演算法的處理能力,從而為 AI/ML 技術的應用鋪平了道路,使其成為釋放 Wi-Fi 8 全部潛力的關鍵,而非僅僅是一個可選的附加功能。

| 特性 | Wi-Fi 6/6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 8 (802.11bn) |

|---|---|---|---|

| IEEE 標準 | 802.11ax | 802.11be | 802.11bn |

| 核心理念 | 高效率 (High Efficiency) | 極致傳輸量 (Extremely High Throughput, EHT) | 超高可靠性 (Ultra High Reliability, UHR) |

| 頻段 (GHz) | 2.4, 5, 6 (6E) | 2.4, 5, 6 | 2.4, 5, 6 (至少) |

| 最大通道頻寬 | 160 MHz | 320 MHz | 320 MHz (或更高,若整合 mmWave) |

| 最大調變 | 1024-QAM | 4096-QAM | 4096-QAM (預期不提升) |

| 關鍵技術 | OFDMA, MU-MIMO (上/下行), TWT, BSS Coloring | MLO, 320 MHz 頻寬, 4K-QAM, Preamble Puncturing, MRU | MAPC (Co-SR, Co-BF), 增強型 PHY/MAC (dRU, ELR, HIP EDCA), DSO, NPCA, AP 省電 |

前瞻技術整合:毫米波 (mmWave) 與人工智慧 (AI/ML) 的角色

為了實現超高可靠性的宏大目標,Wi-Fi 8 的視野並未局限於對現有技術的改良,而是積極探索與毫米波 (mmWave) 和人工智慧/機器學習 (AI/ML) 等前瞻技術的深度整合,這三者並非獨立平行的發展路徑,而是形成了一個相輔相成的共生三角關係,共同構建 Wi-Fi 8 的未來。

整合式毫米波 (Integrated mmWave, IMMW) 的新路徑

歷史上的 802.11ad 和 802.11ay 標準雖然率先將 Wi-Fi 帶入了 60 GHz 的毫米波頻段,但它們的設計存在根本性缺陷:其架構專為 mmWave 設計,導致與主流的 2.4/5 GHz 低頻段整合不佳,且專用的射頻和基頻晶片使得硬體和開發成本居高不下,限制了其大規模部署。

吸取了這些教訓,Wi-Fi 8 的整合式毫米波 (IMMW) 研究小組 (Study Group) 正在探索一條全新的、更具成本效益的整合路徑,其核心思想是,盡可能複用現有低頻段 Wi-Fi 的實體層設備和演算法,透過對其進行「升頻 (upclocking)」等方式,使其能夠在 mmWave 頻段上運作,從而大幅降低開發複雜度和硬體成本,技術目標是利用 60 GHz 等頻段所能提供的巨大頻寬潛力,實現高達 100 Gbps 的理論傳輸速率,以滿足未來全像投影通訊等極高頻寬應用的需求。

然而,挑戰依然嚴峻,mmWave 訊號固有的高路徑損耗、易受障礙物阻擋以及在大氣中被氧氣吸收而衰減的物理特性,對天線設計、功耗控制和訊號覆蓋提出了極高的要求;為此,Wi-Fi 8 的一個可能方向是採用比 802.11ad/ay 更窄的通道頻寬(例如 160 MHz 或 320 MHz,而非 2.16 GHz),以在頻寬和功耗/成本之間取得更佳的平衡,使其更適用於企業級應用場景。

人工智慧/機器學習 (AI/ML) 的賦能

Wi-Fi 8 引入的大量精細化、動態化的資源管理工具(如 MAPC、DSO、NPCA 等)雖然潛力巨大,但也使得網路管理的複雜性呈指數級增長,這種複雜性為 AI/ML 技術的應用創造了完美的舞台;為此,IEEE 專門成立了 AI/ML 專題興趣小組 (Topic Interest Group, TIG),重點在評估和推動 AI/ML 在 Wi-Fi 8 及未來網路中的標準化應用。

AI/ML 的潛在應用場景極為廣泛:

- 智慧網路資源優化: AI/ML 演算法可以即時分析整個網路的狀態,動態地為重疊的 BSS 環境確定最佳的運行配置,包括:資源單元 (RU) 的分配、載波頻率的選擇、操作模式的切換,以及精確的波束成形和干擾零點控制,從而避免傳統演算法可能導致的最差情況下的延遲異常。

- 增強型漫遊與服務品質 (QoE) 管理: 利用 AI/ML 輔助,可以實現更平滑、更無感的漫遊決策,更重要的是,它可以實現對用戶體驗品質 (QoE) 的精細化管理;晶片大廠高通 (Qualcomm) 推出的「服務定義 Wi-Fi (Service Defined Wi-Fi)」框架便是一個典型例證,該框架透過 API 介面和雲端管理平台,收集網路遙測資料,並根據不同應用(如低延遲的遊戲、高傳輸量的視訊會議)的特定需求,進行智慧化的服務編排和資源調度,在其與 Meta 的合作中,該框架成功為 Quest 3 混合實境 (MR) 頭盔在擁塞環境中帶來了 35% 的延遲降低和 100% 的位元速率提升,這與 Wi-Fi 8 的 UHR 目標高度契合。

當前,多數 AI/ML 方案仍是各廠商的專有技術,實現標準化和更廣泛的資料共享是其發揮全部潛力的關鍵,Wi-Fi 8 很可能成為第一個在標準層面原生支援 AI/ML 演算法的 Wi-Fi 世代。

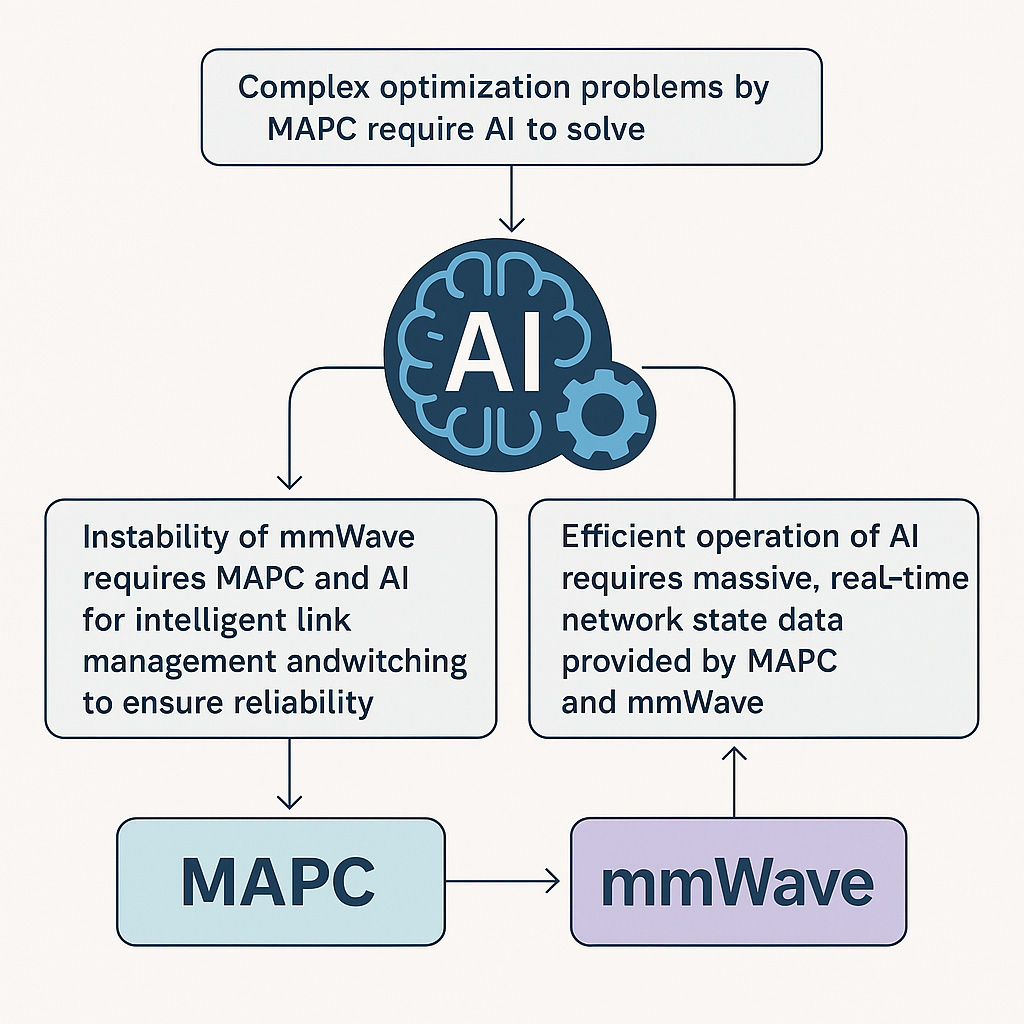

這種技術整合的趨勢揭開了一個深層次的邏輯:MAPC、mmWave 和 AI 之間存在著緊密的共生關係,MAPC 創造的複雜優化問題需要 AI 來解決;mmWave 的不穩定性需要 MAPC 和 AI 進行智慧的鏈路管理和切換,以確保可靠性;而 AI 的高效運作則需要 MAPC 和 mmWave 鏈路所能提供的海量、即時的網路狀態資料;因此,實現「超高可靠性」並非單一技術的功勞,而是需要 MAPC 的協調能力、mmWave 的頻寬潛力和 AI 的決策智慧三者協同運作的結果;這一趨勢也預示著未來 Wi-Fi 產業的競爭焦點,將從單純的硬體射頻性能,轉向包含軟體定義和資料驅動的智慧網路管理平台的綜合實力競爭。

從藍圖到現實:研發與製造測試的嚴峻挑戰

將 Wi-Fi 8 的宏大藍圖轉化為市場上可靠的產品,需要跨越一系列在晶片設計、研發和生產測試環節中前所未有的挑戰,這些挑戰的核心在於如何以可控的成本和功耗,來管理急劇升高的系統複雜性。

晶片設計與研發 (R&D) 的新瓶頸

射頻前端 (RF Front-End) 的複雜度與成本

Wi-Fi 8 的技術指標對晶片設計提出了極高的要求,首先,在 MIMO 技術方面,標準預計將空間串流數量提升至 16x16;然而,在單一頻段中實現超過 8 個射頻收發器(即超越 8x8 MIMO),在晶片面積、功耗和整體成本上都面臨著巨大的挑戰,這使得其在主流消費市場上的大規模應用變得非常困難;其次,在整合 mmWave 方面,功耗牆是最大的障礙,歷史上的 802.11ad/ay 標準因其高功耗而部署受限,Wi-Fi 8 若要成功整合 mmWave,就必須解決類比數位轉換器 (ADC)、數位類比轉換器 (DAC) 和基頻處理器在處理超高頻寬時所帶來的巨大功耗問題。

高階 PHY 技術的實現難點

在實體層 (PHY) 技術方面,進一步提升的空間也變得非常有限,雖然理論上可以將調變階數從 4096-QAM 進一步提升至 16384-QAM (16K-QAM),但這對訊噪比 (SNR) 的要求極為苛刻,使得其在充滿干擾的真實環境中幾乎無法穩定工作;投入巨大的研發成本,換來的卻是極其有限的客戶效益,這種權衡使得業界普遍認為 802.11bn 標準將不會再追求基礎 PHY 速率的提升,幾乎所有 PHY 層的改進都需要對晶片架構進行修改,而這些修改只有在被評估為可以大規模、低成本地生產時才具有可行性。

生產線與認證測試 (Production & Conformance Testing) 的複雜化

Wi-Fi 8 的新特性不僅給設計帶來挑戰,也徹底改變了測試的方法學和要求,其核心是從過去的「元件級」參數測試轉向了「系統級」的場景驗證。

對測試儀器性能的嚴苛要求

4096-QAM 等高階調變對訊號品質極為敏感,這要求測試儀器必須具備比待測物 (DUT) 更低的錯誤向量幅度 (Error Vector Magnitude, EVM),才能進行準確的量測和校準;此外,測試系統還必須能夠產生和分析 Wi-Fi 8 的各種新 PHY 層特性訊號,如增強型長距離封包 (ELR-PPDU)、新的 MCS 速率、不等式調變 (UEQM) 和分散式資源單元 (dRU) 等。

新測試方法學的挑戰

- 多重連結/多基地台的空中下載 (OTA) 測試: MLO 和 MAPC 的引入,使得傳統的傳導測試 (conducted testing) 已經無法充分驗證設備性能,因為這些特性涉及多個頻段和多個 AP 的同時工作,其真實性能(如聚合效率、干擾管理、無縫切換)必須在更接近真實使用場景的 OTA 環境中進行驗證。

- 前導碼穿刺 (Preamble Puncturing) 的複雜性: 該技術允許 Wi-Fi 在一個寬通道中避開有干擾的部分頻譜,然而,不同的穿刺模式會產生不同的頻譜遮罩 (spectral mask) 要求,這極大地增加了測試的複雜度,測試時需要精確量測已佔用子通道的訊號洩漏到被「穿刺」掉的子通道中的功率,以確保其不會對其他系統造成干擾。

- 共存性 (Coexistence) 測試: 在密集的射頻環境中(例如車載系統),Wi-Fi 8 設備必須與藍牙、蜂巢式網路甚至汽車雷達訊號共存,共存性測試對於驗證其在真實干擾環境下的連接穩健性至關重要。

成本與效率的壓力

這些新增的複雜性無疑會延長測試時間並增加測試成本,新特性的相互作用(例如 MLO 和 Preamble Puncturing 的組合)需要進行大量的排列組合測試,這是一個非常耗時的過程;此外,對於採用板上晶片 (chip-on-board) 設計的產品,相比於直接使用預先認證的模組,需要進行更為複雜和昂貴的射頻驗證,這對於汽車等成本敏感的產業來說,是一個巨大的挑戰,可能導致部分製造商因缺乏內部射頻測試知識或不願投資尖端測試平台,而繼續依賴過時的測試方法。

這種從元件測試到系統驗證的轉變,將迫使晶片設計與測試工程團隊在設計週期的早期就進行更緊密的整合,同時,這也為能夠提供整體性、自動化、高性價比 OTA 測試解決方案的測試設備供應商創造了巨大的商機;反之,高昂的系統級驗證成本也可能成為小型企業進入市場的巨大障礙,從而可能加劇市場的集中化。

| 新特性/領域 | 研發/晶片設計挑戰 | 生產/認證測試挑戰 |

|---|---|---|

| 16x16 MIMO | 功耗、成本、晶片面積顯著增加;天線設計與隔離度要求高。 | 複雜的 OTA MIMO 測試環境建置;多通道同步與校準困難。 |

| 整合式 mmWave | 高頻寬下的 ADC/DAC 速度與功耗牆;高路徑損耗與訊號覆蓋問題。 | mmWave OTA 測試的挑戰;高頻探測與連接器成本高昂。 |

| 4096-QAM | 對功率放大器 (PA) 線性度要求極高;對相位雜訊敏感。 | 需要 EVM 性能極佳的測試儀器;對測試環境的雜訊隔離要求更高。 |

| MAPC/MLO | 多 AP/多鏈路間的同步與協調演算法複雜;系統級功耗管理。 | 傳統傳導測試失效;必須進行系統級、場景化的 OTA 驗證。 |

| Preamble Puncturing | 即時偵測干擾並調整傳輸的演算法設計。 | 需驗證不同穿刺模式下的頻譜遮罩,測試案例數量大增。 |

| 共存性 | 設備內多種無線電的濾波與隔離設計。 | 需在實驗室中模擬複雜的真實世界射頻干擾環境進行測試。 |

全球 Wi-Fi 8 生態系:標準化與產業動態

Wi-Fi 8 的發展不僅是技術上的演進,更是一場圍繞標準制定、技術路線和市場主導權的全球性競賽,各大產業巨頭已在標準最終確定前,提前展開了激烈的戰略佈局。

標準化進程與時程

IEEE 802.11bn Task Group (TGbn)

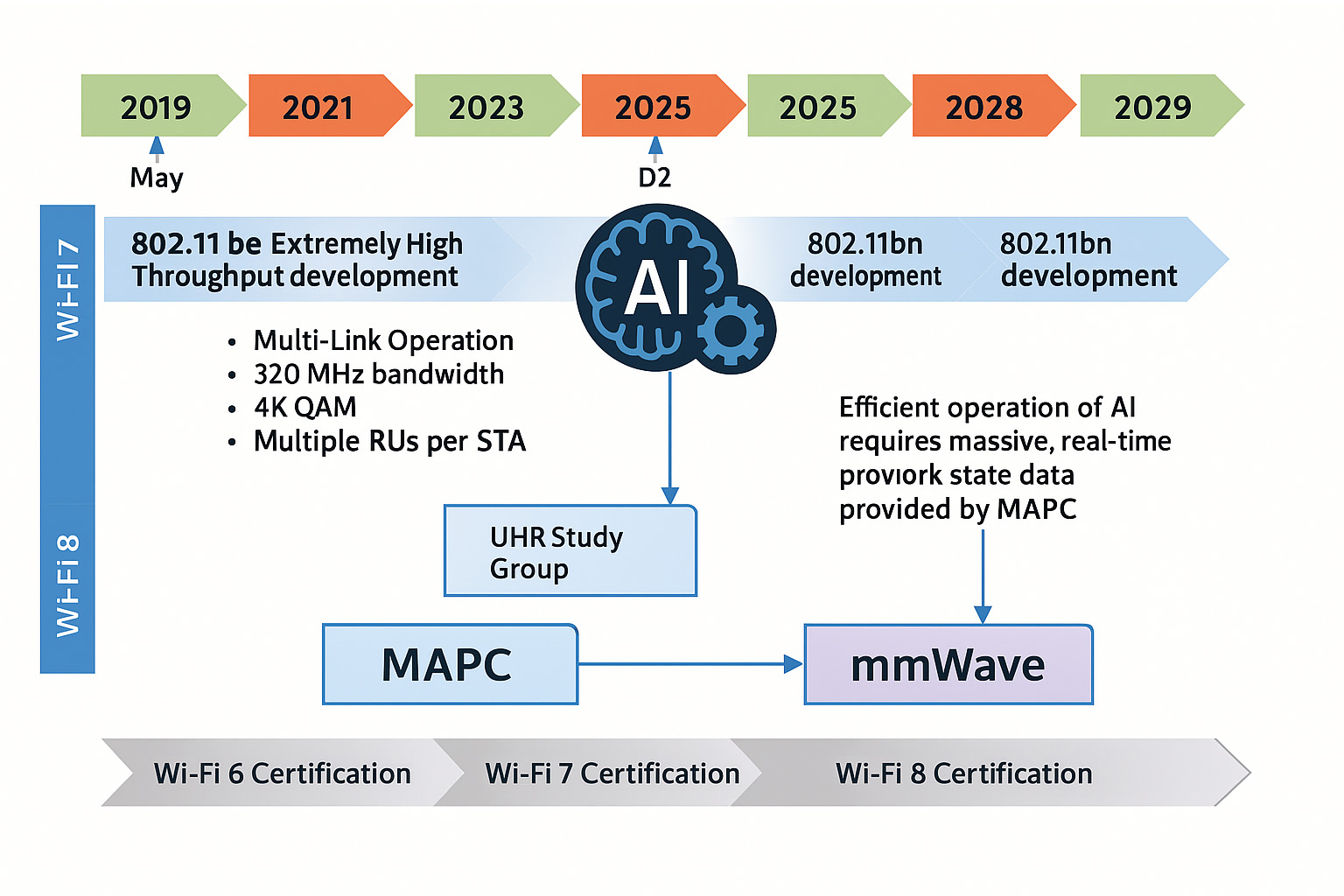

Wi-Fi 8 的技術基礎由電機電子工程師學會 (IEEE) 的 802.11bn 任務組 (Task Group bn, TGbn) 負責制定,其前身——超高可靠性研究小組 (UHR Study Group) 於 2022 年 7 月成立,為標準確立了核心方向,TGbn 則於 2023 年 11 月正式成立,開始了具體的標準文本撰寫工作。

根據目前公開的時程,802.11bn 標準的最終批准版本預計將在 2028 年完成,截至 2025 年 5 月的最新進度顯示,TGbn 正在處理其初版草案 D0.1 收到的近 4,000 條技術註解,工作量巨大;由於 Wi-Fi 8 涉及的技術特性數量眾多且日程緊湊,任務組內部有觀點認為,為了確保技術的完整性和成熟度,產生下一版重要草案 D1.0 並提交工作組投票的時間,可能需要從原計劃的 2025 年 5 月適度推遲至 11 月或更晚;儘管日程有所調整,但整個專案預計於 2028 年完成的總體目標保持不變;目前,任務組內正在熱烈討論的技術主題涵蓋了 Multi-AP、省電機制、非主要通道存取 (NPCA)、共存性、dRU、ELR、協同式波束成形、安全性和漫遊等各個方面。

Wi-Fi 聯盟 (Wi-Fi Alliance)

在 IEEE 完成技術標準的制定後,Wi-Fi 聯盟將接手制定互通性認證程序,並最終為 802.11bn 標準冠以易於消費者識別的商業名稱——「Wi-Fi 8」,根據過去的發展模式(Wi-Fi 6 於 2019 年認證,Wi-Fi 7 於 2024 年初認證),業界普遍預期 Wi-Fi 8 的官方認證計畫Wi-Fi CERTIFIED 8™ 將在 2028 年左右啟動;此外,無線寬頻聯盟 (WBA) 等產業組織也將與 IEEE 和 Wi-Fi 聯盟合作,確保產業的關鍵需求被納入認證測試中,並將在標準成熟後啟動 Wi-Fi 8 的實地試驗,以加速其商業部署。

產業巨頭的戰略佈局

在標準尚未定案之時,一場爭奪技術話語權和市場先機的「白皮書之戰」已經打響,各大晶片巨頭正積極透過發布技術願景、提交標準提案等方式,試圖將自身擅長的技術路徑融入未來的標準之中。

MediaTek (聯發科)

聯發科在此次 Wi-Fi 8 的競賽中表現得尤為積極,該公司已發布多份關於其 Filogic Wi-Fi 8 解決方案的技術白皮書,詳細闡述了其對 UHR 的理解,並提出了包括 Co-SR、Co-BF、新增 MCS、DSO 在內的多項具體技術方案,更附上了量化的預期效能資料,意圖在標準制定中搶佔技術制高點;在產品時程上,聯發科預計首批 Wi-Fi 8 產品將在 2027 年底上市,並透露已有早期晶片原型,可能在 2026 年就會推出基於草案的早期版本。

Wi-Fi 8 will represent another significant leap in wireless technology, this time focusing on ultra-reliable connections. (image source: Mediatek)

Qualcomm (高通)

高通的策略則展現了不同的側重點,其核心是名為「服務定義 Wi-Fi (Service Defined Wi-Fi)」的軟體框架,這是一個重點在透過雲端管理、API 介面和智慧服務編排,來提供端到端、應用感知的 QoE 管理解決方案;這套框架的理念是,與其僅僅依賴底層的 PHY 速率,不如透過更高層的軟體智慧來確保真實應用(如與 Meta 合作為 Quest 3 優化 MR 體驗)的可靠性,這與 Wi-Fi 8 的 UHR 精神不謀而合,同時,高通的技術專家擔任 802.11bn 任務組的主席,也彰顯了其在標準制定過程中的領導地位。

Broadcom (博通) 及其他廠商

作為 Wi-Fi 6/6E 和 Wi-Fi 7 時代的市場領導者,博通擁有龐大的客戶基礎和技術積累,其策略預計將是利用現有優勢,將其成熟的平台平穩地遷移至 Wi-Fi 8 標準;此外,包括 Intel、NXP、華為、Interdigital 在內的多家公司也都是 802.11bn 工作組的重要成員,共同推動標準的發展;在生態系的另一端,LitePoint、Anritsu 和 Rohde & Schwarz 等測試設備商也已開始提前佈局,研發能夠應對 Wi-Fi 8 複雜性的新一代測試解決方案。

這場標準化前期的競爭,揭示了兩種實現 UHR 的不同哲學:一種是以聯發科為代表,植根於 PHY/MAC 層的硬體性能優化;另一種則是以高通為代表,側重於更高層的軟體定義和智慧化編排;最終的 Wi-Fi 8 標準很可能會是這兩種路徑的融合,但哪家公司的理念在標準中佔據更主導的地位,無疑將為其贏得重要的市場先發優勢。

市場預測與應用前景

業界普遍預期,基於標準草案的早期 Wi-Fi 8 產品最早可能在 2026 至 2027 年間問世,而更大規模的市場普及則需等到 2028 年標準正式批准和認證計畫啟動之後,Wi-Fi 8 的超高可靠性將催生一系列殺手級應用:

- 延展實境 (XR) 與元宇宙: Wi-Fi 8 的超低延遲和高可靠性,將為教育、娛樂、遠程協作和醫療領域的無縫、高品質 VR/AR 應用提供堅實的網路基礎。

- 工業自動化 (Industry 4.0/5.0): UHR 的特性對於要求確定性網路的工業機器人、遠程精準控制和智慧工廠至關重要,Wi-Fi 8 有望在這些嚴苛的工業場景中取代部分有線連接。

- 遠距醫療: 可靠的連接將支援高清視訊會診、遠程即時監護,甚至為未來的手術觸覺反饋等前沿應用提供可能。

- 高密度場景: 體育場館、機場、大型會議中心等高密度環境,將直接受益於 MAPC 帶來的卓越干擾管理和網路容量提升。

- Wi-Fi 感測 (Wi-Fi Sensing): Wi-Fi 8 增強的性能和更精細的通道資訊,將進一步推動 Wi-Fi 感測技術的發展,使其在活動偵測、人員計數、姿態識別甚至穿牆感應等領域的應用更為精準可靠。

策略性意涵與結論

綜合評估:效益與挑戰的權衡

Wi-Fi 8 的發展代表了無線區域網路的一次深刻變革,其核心價值在於,它試圖將 Wi-Fi 從傳統的、提供「盡力而為 (best-effort)」連接的技術,轉變為一種能夠承載任務關鍵型應用的「高可靠性」基礎設施;這一轉變不僅能極大提升用戶在複雜無線環境中的體驗,更有潛力為企業和消費者開闢全新的應用領域,創造巨大的商業價值。

然而,伴隨巨大效益而來的是前所未有的挑戰,這些挑戰可以歸結為一個核心詞:複雜性,這包括了晶片設計的複雜性、網路管理的複雜性、以及測試驗證的複雜性;如何在確保性能的同時,以可控的成本和功耗來管理這種複雜性,將是決定 Wi-Fi 8 能否像其前輩一樣成功普及的關鍵所在。

對產業參與者的策略性建議

面對 Wi-Fi 8 帶來的機遇與挑戰,生態系中的不同參與者應採取相應的策略:

- 設備製造商 (OEMs/ODMs): 應盡早在產品規劃階段評估 MAPC、整合式 mmWave 等新技術對產品硬體架構、功耗預算和物料清單 (BOM) 成本的深遠影響;更重要的是,必須立即開始投資於新的系統級 OTA 測試能力,因為這將直接關係到產品的品質、上市時間和最終的市場競爭力。

- 晶片供應商: 未來的競爭焦點將不再是單純的 PHY 性能比拼,而是轉向包含軟體、AI 演算法和系統級解決方案的綜合平台能力;能夠提供易於整合、功耗優化且內建智慧管理功能的晶片平台,將成為贏得設計訂單 (design win) 的關鍵。

- 服務供應商 (ISPs/MNOs): Wi-Fi 8 的 MAPC 和 AI/ML 功能為網路服務供應商提供了前所未有的網路可視性和控制力,這為推出差異化的、具備服務等級協定 (SLA) 保證的託管式 (managed) Wi-Fi 服務創造了可能,供應商應積極探索如何利用這些新工具來提升用戶的 QoE,並從中創造新的訂閱制營收來源。

最終結論:Wi-Fi 8 的長期價值與未來展望

總體而言,Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) 並非又一次簡單的迭代升級,而是一次關乎技術哲學的質的飛躍,它的核心是「可靠性」和「智慧化」,重點在解決困擾 Wi-Fi 網路多年的根本性難題。

展望未來,Wi-Fi 8 將與 5G/6G 蜂巢式網路形成更為緊密的協同與互補關係,而非單純的競爭,兩者將共同構成未來無所不在的、分層的、智慧化的連接網路,為用戶提供在不同場景下的最佳連接體驗,Wi-Fi 8 為 UHR 和 AI/ML 整合所奠定的堅實基礎,不僅將定義未來數年的無線區域網路,更將為 Wi-Fi 9 及更遠的未來鋪平道路,持續推動無線技術的邊界向前拓展。

關於奧創系統

您值得信賴的創新測試工程系統整合夥伴

奧創系統科技 (Ultrontek) 是一家專業的訊號應用系統整合服務公司,以成為市場頂尖的訊號模擬與測試工程系統商為目標;公司總部位於台灣新北市,專為技術密集型產業提供從概念到實現的全週期客製化解決方案,協助客戶應對最嚴苛的測試挑戰。

核心業務與價值主張

奧創系統科技的核心業務是提供高附加價值的工程整合服務,服務涵蓋初期諮詢、可行性研究、平台評估、新舊技術整合,乃至最終的系統優化,公司立基於五大合作優勢:豐富的專案實績、整合新技術的卓越能力、協助客戶規避投資風險與節省時間的寶貴經驗、採用業界標準並客製非標方案的彈性,以及賦能客戶自主維護的完整技術轉移。

主要應用領域

奧創系統科技的專業技術服務橫跨多個尖端領域,展現其深厚的技術底蘊與市場洞察力:

- 航太國防應用: 提供無人載具、訓練模擬器、衛星干擾防禦等關鍵系統。

- 半導體量測設備: 涵蓋探針平台、高溫壽命測試 (HTOL) 等方案。

- 運動模擬平台: 包含高精度六軸平台與產業訓練模擬器。

- 射頻 (RF) 測試儀器: 從訊號產生、分析到完整測試系統建置。

- 光電影像模擬: 提供紅外線目標投影器、黑體校正源等專業設備。

- 車用製造與衛星測試: 針對新興的車用雷達與低軌衛星產業提供測試方案。

- 客製化系統: 包含電波/電磁暗房建置與自動化軟體開發。

奧創系統科技不僅是設備供應商,更是能與客戶共同成長、持續創造雙贏的工程夥伴,以卓越的解決方案,驅動產業的創新力量。

參考資料

- The Most Common Wi-Fi Standards and Types, Explained - MakeUseOf

- World Wi-Fi Day 2025: A brief history of Wi-Fi - Press | devolo solutions GmbH

- IEEE 802.11 - Wikipedia

- Wi-Fi 7: The Ultimate Guide to the Latest Wi-Fi Standard | Ezurio

- Wi-Fi 8 Goals May Surprise You - Forbes

- IEEE 802.11bn Ultra High Reliability (UHR), a.k.a. Wi-Fi 8 - Connectivity Technology Blog

- Wi-Fi 8 | Pioneering the Future of Connectivity - MediaTek

- Why ultra high reliability for Wi-Fi 8 matters - RCR Wireless News

- Chapter 9. Future Directions - Wi-Fi 7 in Depth - Your Guide To ...

- Pioneering the Future with Wi-Fi 8

- WiFi7 vs Private 5G: The Next-Gen Wireless Solution to Navigating Connectivity Horizons - AWS

- What Is Wi-Fi 8 and Why It Matters: The Future of Wireless Connectivity

- Wi-Fi 8 - Wireless Broadband Alliance

- WiFi 8: The Next Frontier In Speed And Low Latency - ViewPlay

- Wi-Fi 8: Embracing the Millimeter-Wave Era - arXiv

- Wi-Fi 8 (802.11bn) to focus on reliability and efficiency while maintaining Wi-Fi 7 performance - CNX Software

- Five features under consideration for Wi-Fi 8 - RCR Wireless News

- What will Wi-Fi 8 Be? A Primer on IEEE 802.11bn Ultra High ...

- What is Wi-Fi 8? | Glossary | HPE

- What's the progress on Wi-Fi 8? Get the update here. - Wi-Fi NOW Global

- IEEE 802.11be - Devopedia

- New MediaTek Filogic paper on Wi-Fi 8 (802.11bn) highlights Ultra High Availability features

- MediaTek fires the starting gun on WiFi 8 ... - eeNews Europe

- (PDF) Multi-Link Operation in IEEE802.11be Extremely High Throughput: A Survey

- Wi-Fi 7 - Wikipedia

- The Evolution of Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be EHT) to Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn UHR)

- ieee p802.11-task group bn (uhr) meeting update - IEEE 802

- Pioneering the Future with Wi-Fi 8

- Learn about WiFi standards and the latest WiFi 7 (802.11be) - NetSpot

- Wi-Fi 8: It's going to be all about ultra-high reliability. Here's a standards update.

- Reviewing wireless broadband technologies in the peak smartphone era

- Wi-Fi Alliance - Wikipedia

- Jabbar, Abdul (2024) Agile intelligent antenna system for industry 4.0 and beyond. PhD thesis.

- (PDF) Prospective Evaluation of Next Generation Wireless Broadband Technologies: 6G versus Wi-Fi 7/8 - ResearchGate

- What Will Wi-Fi 8 Be? A Primer on IEEE 802.11bn Ultra High Reliability - arXiv

- Qualcomm's Service Defined Wi-Fi for universal QoE optimisation is ...

- LitePoint Archives - SYNDICATED GLOBAL NEWS

- Importance of Testing for IoT Device Design

- Minutes - IEEE Mentor

- Standard ieee 802.11

- 802.11bn Timeline discussion - IEEE Mentor

- WI-FI 7 AP Chips Coming Next Year | TechInsights

- Wi-Fi Chipset Market Projected to Grow 12% YoY in 2025 - Counterpoint Research

- State of 6 GHz Wi-Fi

- Industrial IoT (IIoT) Expanding its Use in Smart Factories Key Points for Applying Wireless Technology - Anritsu Resource Hub

- (PDF) Wi-Fi Sensing: Applications and Challenges - ResearchGate