天空中的資料中心:NTN、SDS與ISLL融合的技術架構與未來展望

全球數位基礎設施正迎來一場典範轉移,其核心是從傳統的靜態太空通訊中繼,演變為一個動態、智慧化的軌道基礎設施,即「天空中的資料中心」。此一變革由三大基礎技術支柱的融合所驅動:非地面網路 (Non-Terrestrial Networks, NTN),其目標是實現無所不在的全球覆蓋;軟體定義衛星 (Software-Defined Satellites, SDS),為在軌運算提供前所未有的靈活性與智慧;以及衛星間雷射通訊 (Inter-Satellite Laser Links, ISLL),構建了太空中的高速光纖骨幹網路。

本文將探討此三大技術如何協同作用,共同構建一個具備彈性、多層次的全球網路結構,從而實現軌道上的資料處理、儲存及人工智慧驅動的分析能力;NTN透過3GPP標準化,將衛星通訊無縫整合至5G及未來的6G行動生態系統 (延伸閱讀:精準驗證 5G 非地面網路:深入探討衛星通道模擬測試),讓標準使用者裝置能直連衛星;SDS則透過可重構的酬載與軟體更新能力,將衛星從固定的硬體轉變為可遠端升級、任務可調變的軌道伺服器;ISLL則利用雷射通訊的高頻寬、高安全性優勢,打造出一個星際骨幹網路,大幅降低對地面站的依賴並優化全球延遲。

本文的核心發現涵蓋了市場主要驅動力,例如:彌平數位落差的商業需求,以及實現全領域聯合指揮管制 (JADC2) 的國防戰略需求,報告亦分析了競爭格局,包括以SpaceX和Amazon為代表的垂直整合巨頭,與以Airbus和Thales為代表的平台供應商之間的動態;最後探討此一技術革命所面臨的嚴峻挑戰,特別是巨型星座的經濟可行性、日益嚴峻的太空碎片威脅,以及未來技術與監管框架的發展路徑,此三大技術的融合,不僅將重塑全球通訊產業,更將為全球資料基礎設施增添一個全新的戰略維度。

新太空基礎設施:定義天空中的資料中心

超越連線:從「彎管」中繼到軌道運算的演進

傳統衛星通訊的核心概念是「彎管」(Bent-Pipe),衛星在此架構下扮演著一個太空中的被動射頻 (RF) 中繼器角色,地面使用者設備 (UE) 的訊號被衛星接收後,僅經過頻率轉換和放大,便原封不動地轉發至地面閘道站,所有複雜的訊號處理、路由和網路管理功能,例如:5G網路中的基站 (gNB),都保留在地面上,這種模式雖然簡單可靠,但其效率低下且高度依賴地面基礎設施,每一筆數據都必須完成「上行-下行」的往返,即使通訊的雙方僅相隔數百公里,數據也可能需要繞行數萬公里,途經衛星和地面閘道站。

然而,隨著太空活動的指數級增長,特別是地球觀測 (EO) 衛星產生了海量數據,這種傳統模式已不堪重負,將每日數百TB的原始圖像數據全數下載至地面進行處理,不僅佔用了寶貴的下行鏈路頻寬,也造成了巨大的延遲,為此,通訊衛星的典範正在發生根本性的轉變:從被動的「彎管」演進為主動的「再生酬載」(Regenerative Payload)。

再生酬載衛星具備星上處理 (On-Board Processing, OBP) 能力,能夠在太空中對訊號進行解調、解碼、處理、交換、儲存乃至重新編碼和調變,這表示衛星不再僅僅是個中繼站,而是成為一個具備運算和路由功能的智慧網路節點,這種演進正是「天空中的資料中心」這一概念的技術基石,它將運算能力推向數據生成的源頭,在軌道上直接進行數據篩選、分析與洞察提煉,從而根本性地改變了太空數據的價值鏈。

軌道資料網路的三大支柱:NTN、SDS與ISLL

「天空中的資料中心」並非由單一技術實現,而是由三項相輔相成、缺一不可的核心技術所共同支撐:

-

非地面網路 (NTN):

NTN是標準化的存取層,其核心目標是將太空資產(衛星、高空平台等)整合到現有的地面行動通訊生態系中,透過3GPP的標準化工作,NTN使得標準的5G智慧型手機、物聯網感測器等終端裝置能夠直接與衛星通訊,無需專用的衛星電話或終端機;NTN定義了通訊的協定與框架,解決了太空通訊中獨特的物理挑戰,如長延遲和都卜勒頻移,為使用者提供了一個無縫的全球覆蓋網路。(延伸閱讀:5G NTN 衛星通訊鏈路與硬體迴路(HITL)損害類比測試解決方案)

-

軟體定義衛星 (SDS):

如果說NTN是連接使用者的「網路卡」,那麼SDS就是這座空中資料中心的「可重構伺服器」,SDS的核心是將衛星的功能從由硬體固定轉變為由軟體定義,透過在軌軟體更新,營運商可以遠端改變衛星的覆蓋區域、通訊頻率、功率分配,甚至徹底改變其任務模式,這種前所未有的靈活性,使得衛星能夠搭載AI模型進行星上數據分析,或虛擬化其酬載以同時執行多種任務,成為一個真正智慧、可適應的運算節點。

-

衛星間雷射通訊 (ISLL):

ISLL是空中資料中心的「高速骨幹光纖」,它使用雷射光束在衛星之間直接傳輸數據,形成了太空中的網狀網路 (Mesh Network),相較於傳統的RF鏈路,ISLL提供數個量級的頻寬提升、極高的安全性(難以竊聽或干擾)且無需頻譜許可,這使得數據可以在全球衛星星座中快速傳遞,繞過地面站的瓶頸,大幅降低全球通訊的延遲,並實現了衛星之間的協同運算與數據共享。

這三大支柱的協同作用,將孤立的衛星轉變為一個整合的、分佈式的軌道運算、與通訊系統,構成了「天空中的資料中心」的完整架構。

架構願景:整合天地網路,打造統一的全球網路結構

最終的願景是構建一個無縫的混合式網路,數據能夠在地面光纖/蜂巢式網路與非地面衛星網路之間智慧地流動,形成一個統一的全球通訊結構;使用者和應用程式無需關心其數據是透過地面基站還是衛星傳輸,網路本身會根據成本、延遲、頻寬和可用性等因素,動態選擇最佳路徑。

目前的5G標準(自Release 17起)實現了NTN的「服務整合」(Service Integration),這表示NTN被視為地面網路的一個擴展或補充,兩者在基礎設施層面仍相對獨立,但支援使用者在兩者之間的移動性;然而,業界對6G的期望則更進一步,重點在實現「深度營運整合」(Deep Operational Integration),在6G的框架下,NTN將不再是一個附加元件,而是從一開始就被設計為網路基礎設施的原生組成部分,這種深度整合將允許網路對地面和非地面資源進行統一的、最佳化的調度和管理,例如:根據即時流量和能源成本,智慧地決定是透過地面光纖傳輸數據,還是經由衛星的ISLL骨幹網進行路由,從而實現全球資源利用效率的最大化。

這種分層式的軌道架構,也體現了地面雲端運算架構的設計哲學,在一個典型的多軌道星座中,低軌道 (LEO) 衛星由於其低延遲特性,非常適合扮演「邊緣運算節點」的角色,執行即時的數據初步篩選和輕量級AI推論,而距離更遠、覆蓋範圍更廣的地球同步軌道 (GEO) 衛星,則可以作為「中心雲」或數據倉儲,負責儲存海量數據、執行複雜的AI模型訓練和大規模數據融合分析;因此,多軌道策略不僅是為了實現全球覆蓋,更是為了在太空中構建一個高效、分層的運算與儲存體系,這種架構本身就是對延遲、處理能力和數據傳輸成本進行最佳化的結果。

非地面網路 (NTN) - 全球覆蓋層

基礎原則:將地面網路延伸至太空

非地面網路 (NTN) 是一個廣泛的術語,指的是在地球表面以上運作的無線通訊系統或網路段,其組成部分不僅包括位於不同軌道的衛星 — 低地球軌道 (LEO)、中地球軌道 (MEO) 和地球靜止軌道 (GEO) — 還涵蓋了高空平台 (High-Altitude Platforms, HAPS) 如平流層氣球和太陽能無人機,以及低空無人機等空中載具。

NTN的核心目標是實現「服務無所不在」(Service Ubiquity),打破傳統地面網路 (Terrestrial Networks, TN) 的地理限制,地面蜂巢式網路和光纖基礎設施的部署成本高昂,在偏遠山區、廣闊海洋、沙漠、極地地區或人口稀少的農村地區,往往難以實現經濟高效的覆蓋;NTN正是為了解決這一痛點而生,目的在為全球任何地點提供可靠的通訊連接;此外,NTN在應對天災或人為破壞時,展現出極高的網路韌性,當地震、洪水或衝突導致地面基礎設施損毀時,NTN可以迅速恢復關鍵通訊,為應急響應、災害救援和公共安全提供生命線。

3GPP的角色:標準化衛星與蜂巢式網路的整合

在NTN出現之前,衛星通訊和地面蜂巢式通訊是兩個完全獨立的生態系統,使用者需要購買昂貴且笨重的專用衛星電話才能接入衛星網路,而普通智慧型手機則無法使用,這種不相容性極大地限制了衛星通訊的普及。

第三代合作夥伴計畫 (3rd Generation Partnership Project, 3GPP) 的介入,是推動NTN發展的關鍵催化劑,從3GPP Release 17 開始,NTN被正式納入5G標準體系,重點在打破天地網路之間的壁壘,這項標準化工作的核心目標是,讓所有符合3GPP標準的使用者設備 (UE),如智慧型手機、物聯網裝置、車載單元等,能夠使用相同的晶片和協定,無縫地在地面網路和衛星網路之間切換和通訊。

3GPP標準定義了兩大類NTN服務,以滿足不同應用場景的需求:

-

NTN-IoT:

基於窄頻物聯網 (NB-IoT) 或增強型機器類型通訊 (eMTC) 技術,專為低功耗、低數據速率的物聯網應用設計,其典型應用包括:在沒有手機訊號的偏遠地區提供緊急求救 (SOS) 和雙向簡訊服務;對農業、林業、航運等產業的遠端資產進行追蹤和非即時數據監測;以及為汽車提供持續的低速數據連接,用於緊急呼叫或遠端控制等安全服務。

-

NTN-NR:

基於5G新無線電 (New Radio) 技術,支援更高的數據速率,能夠提供類似地面網路的服務,如語音通話、視訊通話和媒體串流;NTN-NR的目標是為移動中的平台(如飛機、高鐵)提供寬頻連接,並最終實現手機直連衛星的寬頻上網,徹底消除全球的通訊死角。

隨著標準的演進,3GPP在Release 18及之後的版本中持續增強NTN的功能,例如引入了對更高頻段(如Ka頻段)的支援,並進一步優化移動性和效率,為6G時代更深度的天地融合奠定基礎。

架構模型:衛星的大腦

在NTN的5G架構中,衛星酬載的處理能力決定了其在網路中的角色,主要有兩種架構模型:

-

透明酬載 (Transparent Payload) 或「彎管模式」:

在此模式下,衛星扮演一個簡單的射頻中繼器角色,它接收來自UE的上行鏈路訊號,在衛星上僅進行頻率轉換和功率放大,然後將其原封不動地轉發到地面上的可見閘道站,真正的5G基站 (gNB) 功能完全部署在地面閘道站內,這種架構的優點是衛星設計簡單、成本較低,可以利用現有的衛星技術;然而,其缺點也十分明顯:通訊嚴重依賴地面閘道站的覆蓋,如果衛星無法同時看到使用者和閘道站,通訊就會中斷;且所有數據都必須經由地面中轉,增加了端到端的延遲。

-

再生酬載 (Regenerative Payload) 或「星上處理模式」:

在此模式下,衛星本身就是一個功能完整的5G基站 (gNB) ,它具備星上處理能力,可以對接收到的訊號進行解調、解碼、路由、交換和重新編碼等一系列複雜處理,UE可以直接與天上的gNB通訊,而衛星可以透過衛星間雷射鏈路 (ISLL) 將數據直接路由到另一顆衛星,最終再下傳到離目的地最近的地面站,這種架構的技術複雜度和衛星成本遠高於透明模式,但其優勢是革命性的:

- 降低延遲: 衛星間的直接通訊避免了數據返回地面的往返延遲。

- 全球覆蓋: 不再受限於地面閘道站的地理位置,可實現真正的全球無縫覆蓋。

- 網路智慧化: 為星上邊緣運算、AI分析和自主網路管理提供了必要的硬體基礎,是實現「天空中的資料中心」的關鍵。

NTN的關鍵技術挑戰

將地面通訊標準應用於太空環境,必須克服一系列獨特的物理挑戰,3GPP標準為此進行了針對性的設計和修改:

-

長傳播延遲:

訊號在天地之間傳播需要時間,這導致了比地面網路大得多的延遲,GEO衛星的單向延遲約為250毫秒,而即使是LEO衛星,其延遲也在數毫秒到數十毫秒之間,這種長延遲會嚴重影響需要即時反饋的通訊協定,例如:混合自動重傳請求 (HARQ);因此,3GPP標準必須對相關的時序參數進行擴展和增強,以適應這種延遲。

-

巨大的都卜勒頻移:

LEO衛星以超過每秒7公里的速度高速運動,這會導致無線電訊號產生顯著的都卜勒頻移,使用者終端和衛星基站都必須具備精確的頻率預補償和校正能力,才能成功建立和維持通訊鏈路。

-

複雜的移動性管理:

地面網路的基地台是靜止的,而LEO衛星的覆蓋區域(稱為「細胞」)則像探照燈一樣在地球表面高速掃過,一個使用者在幾分鐘內就可能穿越多個衛星細胞,這要求NTN具備極其複雜和快速的移動性管理機制,包括:頻繁的小區重選 (Reselection) 和切換 (Handover);此外,衛星通訊天然具有跨國界特性,還必須處理好在不同國家、不同營運商(包括地面TN營運商和衛星NTN營運商)之間的漫遊問題。

| 特性 | 低地球軌道 (LEO) | 中地球軌道 (MEO) | 地球靜止軌道 (GEO) |

|---|---|---|---|

| 軌道高度 | 300 - 1,500 km | 10,000 - 20,000 km | 約 36,000 km |

| 單程傳輸延遲 | 6 - 30 ms | 較高 | 240 - 280 ms |

| 每顆衛星覆蓋範圍 | 較小 | 中等 | 廣闊(約1/3地球表面) |

| 衛星相對地面速度 | 非常高(約 7.5 km/s) | 較高 | 靜止 |

| 都卜勒效應 | 非常顯著 | 顯著 | 可忽略 |

| 所需衛星數量 | 非常多(數百至數萬顆) | 較多(數十顆) | 最少(3-4顆可全球覆蓋) |

| 主要應用 | 低延遲寬頻網路、手機直連、物聯網、地球觀測 | 導航系統 (GPS)、通訊 | 廣播電視、氣象觀測、數據中繼 |

軟體定義衛星 (SDS) - 智慧化、可重構的節點

核心概念:從硬體中心到軟體驅動酬載的轉變

軟體定義衛星 (Software-Defined Satellite, SDS) 代表了衛星設計和營運理念的一次根本性革命,傳統衛星一旦發射升空,其功能、性能和任務目標就被其搭載的硬體永久固定下來,在其長達15年甚至更長的壽命中幾乎無法更改,這種僵化的設計模式在快速變化的市場和技術環境中顯得越來越不合時宜。

SDS的核心思想是將衛星的關鍵功能,特別是通訊酬載,從專用硬體 (ASIC) 中解耦出來,轉由通用的、可程式化的處理器平台透過軟體來實現,這代表衛星的功能不再是發射前一次性決定的,而是可以在軌道上透過遠端上傳的軟體更新來進行修改、增強甚至徹底改變,SDS將衛星從一個靜態的「硬體設備」轉變為一個動態的、可演進的「軟體平台」。

這種轉變為衛星營運商帶來了前所未有的靈活性,其價值主張體現在多個層面:營運商可以即時重新配置衛星的覆蓋區域、調整不同波束的頻寬和功率分配、改變使用的通訊頻率和波形,甚至可以將一顆原本用於電視廣播的衛星,透過軟體升級轉變為一顆為移動用戶提供寬頻網路服務的衛星,這種能力被業界譽為真正的「遊戲規則改變者」(game-changer)。

賦能技術:SDS的工具箱

SDS的實現依賴於一系列先進技術的整合,這些技術共同構成了一個強大的工具箱:

-

可重構酬載與星上處理器:

這是SDS的心臟;它通常由現場可程式化邏輯閘陣列 (FPGA)、數位訊號處理器 (DSP) 和通用處理器 (GPP) 組成的高性能星上運算平台;這些可程式化的硬體取代了傳統的類比元件和固定功能的ASIC晶片,使得訊號的處理流程(如濾波、調變、波束成形)可以完全由軟體來定義和控制。

-

軟體定義無線電 (SDR):

SDR是實現通訊靈活性的關鍵;它允許衛星的通訊參數,如工作頻段、調變方案、編碼方式和通訊協定,都能夠透過軟體進行即時調整,這使得一顆SDS衛星能夠適應多種通訊標準,與不同的地面網路或終端無縫接軌,甚至在未來出現新的通訊標準時,也能透過軟體更新來支援,從而極大地延長了衛星的有效經濟壽命。

-

AI/ML整合:

SDS強大的星上處理能力使其成為部署人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 演算法的理想平台,AI/ML可以被用於多種智慧化應用,例如:自主資源管理(AI自動分析流量模式,動態優化波束配置和功率分配)、預測性維護(AI監測衛星健康狀態,預測潛在故障),以及最重要的 — 智慧數據分析,直接在軌道上從海量感測器數據中提取有價值的資訊。

-

雲端整合與虛擬化:

SDS的設計理念大量借鑒了地面雲端運算的原則,其中一個核心概念是酬載虛擬化 (Payload Virtualization),這代表在同一個物理硬體平台上,可以透過軟體同時運行多個獨立的「虛擬酬載」,每個虛擬酬載可以服務於不同的客戶或執行不同的任務,這種方式極大地提高了硬體資源的利用效率,降低了單一任務的成本,為衛星營運商提供了更靈活、更經濟的服務模式。

在軌靈活性:關鍵能力

SDS賦予衛星一系列革命性的在軌靈活能力,使其能夠即時適應動態變化的需求:

-

動態波束成形與轉向 (Dynamic Beamforming and Steering):

傳統衛星的訊號覆蓋區域(波束)是固定的,而SDS利用相位陣列天線和數位處理技術,可以電子化地、即時地改變波束的形狀、大小和指向,使衛星可以將通訊容量像聚光燈一樣精準地投射到需求最高的區域,例如:人口密集的城市、遠洋郵輪、飛機,或是發生突發事件的災區,同時減少對無人區域的功率浪費。

-

動態資源分配 (Dynamic Resource Allocation):

SDS能夠持續監控各個波束的流量模式,並根據即時需求動態地調整分配給每個波束的頻寬和功率,當某個地區因為舉辦大型活動(如演唱會、體育賽事)而導致通訊需求激增時,營運商可以在幾分鐘內將更多資源調配到該地區,事後再恢復正常配置。

-

空中下載更新 (Over-the-Air Updates):

這是SDS最核心的「未來保障」(Future-proofing) 能力,營運商可以像更新智慧型手機的App一樣,透過安全的地面鏈路向衛星上傳新的軟體、演算法或波形,這不僅可以修復漏洞、提升性能,還能為衛星增加全新的功能,使其能夠跟上技術發展的步伐,避免在長達15年的壽命內變得過時。

這種靈活性從根本上改變了衛星營運商的商業模式,傳統模式下,營運商銷售的是固定的、長期的頻寬租約,承擔著市場需求變動的巨大風險;而SDS的出現,使得衛星容量從一種固定的、易逝的資產,轉變為一種可流動的、彈性的資源,營運商可以從提供「容量」轉向提供「服務」,例如推出「按需容量」(Capacity-as-a-Service) 等更靈活的商業產品,這不僅降低了客戶的使用門檻,也讓營運商能夠最大化衛星在整個生命週期內每個位元所產生的收入,然而,要實現這一點,不僅需要靈活的衛星,還必須有同樣靈活、能夠支援動態編排的地面系統與之緊密配合。

市場格局與關鍵平台

面對市場對靈活性的強烈需求,全球主要的衛星製造商都推出了各自的SDS平台,尤其是在高價值的GEO衛星市場:

-

空中巴士 (Airbus) - OneSat:

OneSat是Airbus推出的標準化、模組化、可完全在軌重構的GEO衛星平台,它允許營運商在軌道上即時調整覆蓋範圍、容量和頻率,以應對不斷變化的任務場景,OneSat平台已經獲得了包括國際通訊衛星組織 (Intelsat)、國際海事衛星組織 (Inmarsat) 和泰國電信 (Thaicom) 在內的多家主要營運商的訂單,證明了其在市場上的領先地位。

-

泰雷茲阿萊尼亞宇航 (Thales Alenia Space) - Space INSPIRE:

INSPIRE是「INstant SPace In-orbit REconfiguration」的縮寫,是Thales推出的軟體定義、超靈活的數位化GEO衛星解決方案,它同樣專注於提供在軌重構能力,使營運商能夠動態分配資源以滿足即時的寬頻連接需求,該平台也已成功獲得Intelsat和日本的SKY Perfect JSAT等重要客戶的採用。

-

其他參與者:

除了歐洲的兩大巨頭,美國的波音公司也推出了其702X系列的SDS平台;此外,整個SDS生態系還包括提供FPGA、處理器、軟體框架和相關零組件的眾多公司,共同推動著這項技術的發展。

軟體定義太空環境下的安全意涵

SDS在帶來巨大靈活性的同時,也引入了新的安全挑戰,顯著擴大了衛星的網路攻擊面;傳統衛星的封閉式硬體架構使其相對難以被外部滲透,然而,SDS開放的軟體更新通道,為惡意行為者提供了潛在的入口,攻擊者可能試圖上傳惡意軟體、破壞軟體完整性、發動阻斷服務攻擊,或透過控制通道的漏洞來劫持衛星功能。

因此,對於SDS而言,「設計即安全」(Secure-by-Design) 的理念至關重要,這要求在衛星設計的最初階段就將安全機制深度整合進去,而不是事後彌補,關鍵的安全措施包括:

-

軟體定義安全:

利用軟體來實現動態的安全策略和存取控制。

-

強化的安全協定與加密:

確保地面與衛星之間、衛星與衛星之間的控制和數據鏈路都經過嚴格的加密和身份驗證。

-

虛擬化與隔離:

利用虛擬化技術將不同的功能或應用程式運行在相互隔離的環境中,即使某個部分被攻破,也不會影響到整個系統的核心功能。

-

嚴格的軟體驗證與簽章:

確保任何上傳到衛星的軟體都經過了嚴格的來源驗證和完整性檢查。

衛星間雷射通訊 (ISLL) - 高速光學骨幹

光學衛星間鏈路 (OISL) 的原理

衛星間雷射通訊 (ISLL),又稱光學衛星間鏈路 (OISL),是一種利用自由空間光通訊 (Free-Space Optical Communication, FSO) 技術,在軌道上的衛星之間直接傳輸數據的方法,其基本原理是,將數據調變到雷射光束上(通常使用人眼不可見的紅外線波段),透過高精度的指向、捕獲和追蹤 (Pointing, Acquisition, and Tracking, PAT) 系統,將一束極其狹窄的雷射光從一顆衛星精準地發射到數千公里外的另一顆衛星的接收器上。

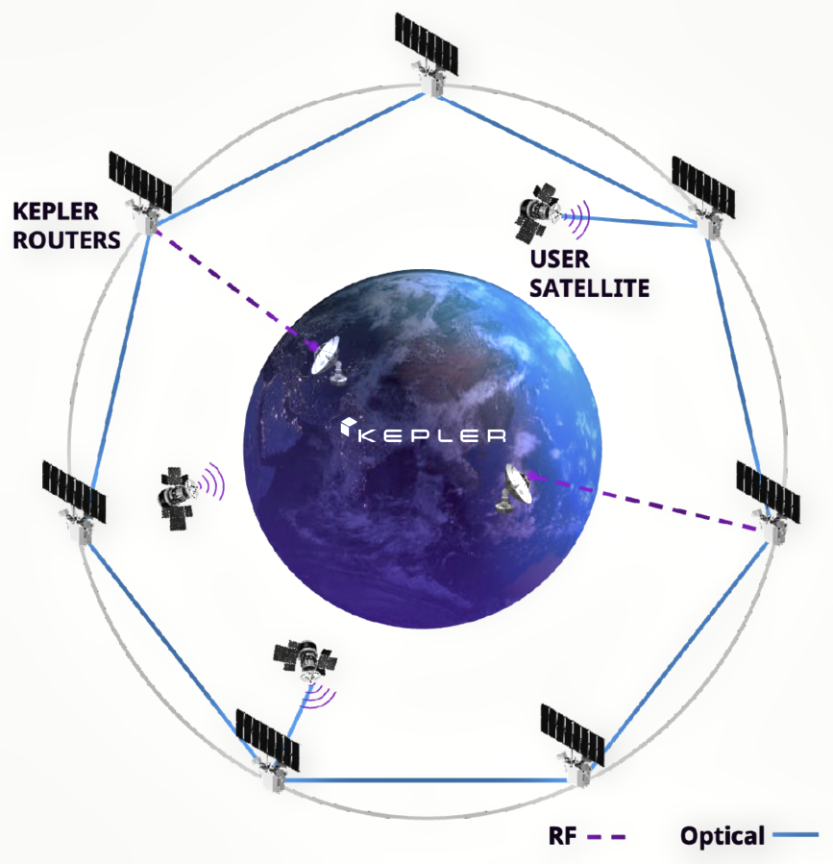

此圖展示了Kepler的太空資料中繼網路概念,其核心架構由一個環繞地球的「Kepler路由器」衛星星座構成,這些路由器之間透過高速的光學雷射鏈路(藍色實線)互連,形成一個軌道上的光纖骨幹網路;其他客戶的「使用者衛星」(如地球觀測衛星)可透過傳統的射頻(RF)鏈路(紫色虛線)將採集的數據卸載至這個骨幹網,再由路由器進行高速傳輸與路由;此架構體現了「太空即服務」(Space-as-a-Service) 的理念,為在軌資產提供了一個高效的數據中繼解決方案。(圖片來源:satnews)

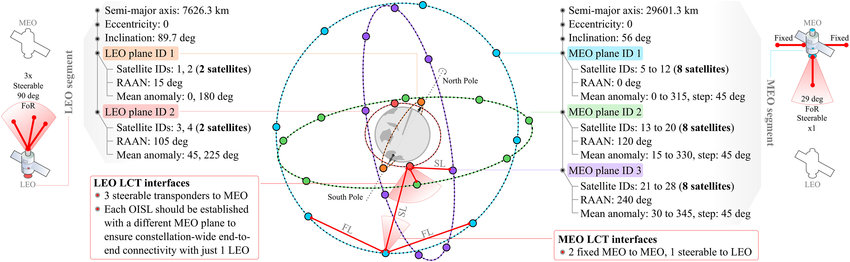

此圖展示一個複雜的多層次、混合軌道衛星網路架構;該架構整合了近乎極地軌道的低地球軌道(LEO)星座與傾斜軌道的中地球軌道(MEO)星座,其核心是利用衛星間光學鏈路(OISL),建立跨越不同軌道層的直接通訊,實現了LEO與MEO衛星間的資料交換;圖中詳細標示了各軌道層的衛星數量、軌道參數,以及雷射通訊終端(LCT)的介面規格,凸顯了此種分層式架構在實現全球無縫覆蓋與高韌性網路路由方面的設計理念。(圖片來源:ResearchGate)

ISLL的部署將原本依賴地面站進行數據中轉的「星-地-星」鏈路,轉變為直接的「星-星」鏈路,這使得整個衛星星座能夠像一個太空中的網狀網路 (Mesh Network) 一樣運作,數據可以在星座內部的衛星之間自由、高效地路由,直到找到最合適的下行鏈路節點,這項技術是構建大規模LEO星座,實現真正全球覆蓋和低延遲服務的基石。

相較於射頻 (RF) 的飛躍性優勢

相較於傳統的微波射頻 (RF) 衛星間鏈路,ISLL帶來了多項革命性的優勢,徹底改變了衛星網路的性能上限:

-

巨大的頻寬:

雷射光的頻率比微波高出數個數量級,這表示可用的頻寬極其寬廣,ISLL能夠輕易實現每秒數十至數百Gbps的數據傳輸速率,未來更有潛力達到Tbps等級,這遠非RF系統所能比擬,為傳輸海量地球觀測數據或支援數百萬用戶的寬頻需求提供了可能。

-

極高的安全性:

雷射光束的能量高度集中,發散角極小,在數千公里的傳輸距離上,光束的直徑可能只有幾米,這種特性使得雷射鏈路極難被攔截 (Low Probability of Intercept, LPI) 或干擾 (Low Probability of Detection, LPD),對於需要高度保密的軍事和政府通訊而言,這是一個無可替代的戰略優勢。

-

無需頻譜許可:

全球的RF頻譜是一種有限且日益擁擠的資源,其使用受到國際電信聯盟 (ITU) 和各國監管機構的嚴格管制和協調,過程複雜且成本高昂;而光學頻譜目前不受此類管制,使用ISLL無需申請頻譜許可,這大大簡化了星座的部署流程並降低了營運成本。

-

更低的尺寸、重量和功耗 (SWaP):

在實現相同數據速率的條件下,光學通訊終端(雷射器、望遠鏡、探測器)的體積、重量和所需功率,通常都遠小於功能相當的大型RF天線和功率放大器,這對於衛星這種對SWaP極其敏感的平台來說至關重要,可以節省大量的發射成本和星上資源。

-

潛在的更低延遲:

光在真空中的傳播速度比在光纖玻璃中快約30-50%,雖然衛星通訊需要額外的垂直傳輸距離(從地面到衛星軌道),但在長距離的洲際通訊中(通常超過3,000公里),數據透過ISLL在太空中走一條更接近直線的路徑,其總延遲可能低於數據在海底光纖中繞行大陸架的曲折路徑,這為高頻交易等對延遲極度敏感的應用提供了新的可能性。

技術規格與性能基準

ISLL技術的發展歷程見證了數據速率的飛速提升,2001年,歐洲太空總署 (ESA) 的Artemis衛星首次實現了50 Mbps的星間雷射鏈路,如今,商業巨型星座的部署已將這一性能推向了新的高度,例如,SpaceX的Starlink星座和Amazon的Project Kuiper都部署了能夠達到100 Gbps數據速率的OISL系統,SpaceX更宣稱其下一代(第三代)衛星的總下行鏈路容量將超過1 Tbps,為了確保訊號品質,OISL系統中還使用了多種精密光學元件,如用於濾除太陽光等背景雜訊的太陽抑制濾光片 (Solar Rejection Windows),以及用於訊號淨化和波分復用的帶通濾光片 (Band-pass filters) 。

關鍵參與者與技術

在ISLL領域,市場呈現出由大型星座營運商和專業零組件供應商共同主導的格局:

-

SpaceX Starlink:

是目前全球最大、最成熟的ISLL網路營運商,截至2025年中,其在軌衛星已部署超過8,000個光學通訊終端,每天處理的數據流量超過42 PB,Starlink的ISLL網路是其提供全球低延遲服務的核心,使其能夠在沒有地面站覆蓋的廣闊地區(如海洋和極地)提供不間斷的連接。

-

Amazon Project Kuiper:

OISL同樣是其網路架構的核心組成部分,Kuiper的目標是利用其100 Gbps的OISL鏈路,在太空中構建一個高傳輸量的網狀網路,以智慧路由數據,減少對地面站的依賴,並確保全球服務的連續性。

-

美國太空發展署 (SDA) 與零組件供應商:

美國國防部下屬的SDA正在大力推動軍用衛星星座的ISLL標準化,以確保來自不同供應商的衛星能夠相互通訊,這對於實現JADC2至關重要,在這一推動下,湧現出一批專業的光學通訊終端製造商,其中德國的Mynaric 是領先者之一,其 CONDOR Mk3 終端是一款專為大規模星座設計的、符合SDA標準的產品,提供高達100 Gbps的可配置速率,並具備低SWaP和可量產的特性,已被多家政府和商業星座選用。

克服最後一哩路:天地雷射通訊的挑戰

儘管ISLL在真空的太空中表現出色,但將雷射光束直接從太空傳輸到地面(Direct-to-Earth, DTE)仍然面臨巨大挑戰,地球大氣層並非透明,雲、雨、霧、灰塵、大氣湍流和熱梯度都會對精準的雷射光束造成嚴重的吸收、散射和扭曲,導致訊號衰減和通訊中斷,這也是為什麼目前幾乎所有的衛星寬頻系統(包括Starlink)在最後一哩路的星地鏈路上,仍然依賴於穿透性更好的RF訊號。

克服大氣干擾是DTE雷射通訊領域的研究重點,目前的解決方案包括在地面建立多個地理位置分散的光學地面站,以增加在任何時候至少有一個站點是晴天的機率;以及開發先進的自適應光學 (Adaptive Optics) 技術,透過即時調整鏡面形狀來補償大氣湍流造成的波前畸變;儘管挑戰重重,但由於DTE雷射通訊在頻寬和安全方面的巨大潛力,NASA、ESA以及眾多研究機構和公司仍在積極投入研發。

| 參數 | 射頻 (RF) 鏈路 | 光學 (雷射) 鏈路 (ISLL) |

|---|---|---|

| 頻寬/數據速率 | 有限 (Mbps - 低Gbps) | 極高 (數十至數百 Gbps,潛力達 Tbps) |

| 延遲 (長距離) | 較高 | 潛在更低(光在真空中比在光纖中快) |

| 安全性 (抗干擾/攔截) | 易受干擾和攔截 | 極高 (LPI/LPD) |

| 頻譜許可 | 需要,頻譜擁擠且昂貴 | 無需許可 |

| 尺寸/重量/功耗 (SWaP) | 較大、較重、功耗高 | 較小、較輕、功耗低 |

| 大氣影響 (星地鏈路) | 影響較小(可穿透雲層) | 影響極大(受天氣嚴重干擾) |

綜合分析 - 架構天空中的資料中心

整合架構:NTN、SDS與ISLL的融合

前述的三大技術支柱 — NTN、SDS和ISLL — 並非孤立發展,它們的融合共同構建了一個功能強大、層次分明的整合架構,這就是「天空中的資料中心」的實質,在這個架構中,每個技術扮演著不可或缺的角色,如同地面資料中心的組成部分:

- NTN (非地面網路) 扮演著標準化的「存取網路」(Access Network) 的角色;它定義了終端使用者(無論是5G手機、物聯網感測器還是移動載具)如何透過標準化的3GPP協定接入太空網路,NTN是使用者進入這個空中資料中心的入口,確保了廣泛的相容性和無縫的全球覆蓋。

- SDS (軟體定義衛星) 構成了可重構的「運算與處理」(Compute and Processing) 核心;每一顆SDS衛星都是一個功能強大的軌道伺服器或運算節點,其星上處理器和可重構酬載提供了執行複雜任務的硬體基礎,而其軟體定義的特性則賦予了這個節點極高的靈活性,可以根據需求動態部署應用、執行AI模型或重新分配資源。

- ISLL (衛星間雷射通訊) 則提供了連接這些軌道節點的高速「骨幹網路」(Backbone Network),ISLL如同太空中的光纖網路,以極高的頻寬和低延遲將成千上萬的SDS節點連接成一個緊密協作的網狀網路,數據可以在這個骨幹網上快速流動,實現了節點間的負載平衡、數據共享和分佈式處理。

這種「存取層-運算層-骨幹層」的整合架構,將原本鬆散的衛星星座,轉變為一個有機的、智慧化的、分佈式的全球網路系統;它不再僅僅是一個通訊管道,而是一個集感知、通訊、運算、儲存於一體的綜合性資訊基礎設施。

星上邊緣運算:在數據源頭進行處理

「天空中的資料中心」最核心的應用之一,就是星上邊緣運算 (On-Orbit Edge Computing) ,其理念是將數據處理的任務,從遙遠的地面資料中心,前推到最靠近數據生成源頭的衛星上。

傳統模式下,地球觀測衛星拍攝的TB級原始圖像數據必須先完整地下載到地面,然後才能進行分析,這個過程不僅耗時,也極度消耗稀缺的下行鏈路頻寬;而星上邊緣運算徹底顛覆了這個流程,搭載了SDS和AI處理能力的衛星,可以在軌道上直接對採集的數據進行即時分析,例如,衛星可以自主識別圖像中的雲層覆蓋區域並將其丟棄,只保留清晰有效的圖像;或者,它可以執行更複雜的任務,如在廣闊的海面上自動搜尋船隻,或在森林圖像中檢測火災煙霧的跡象。

經過星上處理後,衛星不再需要傳輸海量的原始數據,而只需將處理過的、高度濃縮的結果或有價值的洞察(例如,「在座標X,Y發現一艘疑似船隻」)傳回地面,這種模式帶來了多重好處:

- 頻寬節省: 數據傳輸量可能減少數十甚至數百倍,極大地緩解了下行鏈路的壓力。

- 降低延遲: 從發現事件到地面接收到警報的時間被大大縮短,這對於災害應對、軍事偵察等時間敏感型應用至關重要。

- 增強自主性: 使得衛星星座具備了一定的自主決策能力,減少了對地面站的持續依賴。

太空AI與分析:從地球觀測到自主網路管理

星上邊緣運算是實現太空AI與分析的基礎,其應用場景極其廣泛,主要可分為兩大類:

-

對外觀測數據分析:

這是目前最主要的應用領域,利用卷積神經網路 (CNN) 等AI模型,衛星可以直接在軌道上對地球觀測圖像進行分析,實現多種複雜任務,例如,變化檢測(比對新舊圖像,發現地表變化)、目標識別(識別船隻、飛機、車輛、建築物等特定目標)、圖像分割(區分圖像中的不同地物,如森林、水體、城市)以及事件偵測(如洪水、火災、石油洩漏等),NTT的研究展示了利用星上AI對SAR雷達圖像進行初步篩選,可將數據傳輸量減少高達80%。

-

對內網路狀態管理:

AI不僅可以分析外部世界的數據,也可以用於管理衛星網路本身,搭載在SDS上的AI演算法可以持續監控星座的網路流量、鏈路品質和衛星狀態,並進行自主優化,例如,AI可以預測即將到來的流量高峰,並提前重新配置波束和功率資源;或者在檢測到某條ISLL鏈路品質下降時,自動重新規劃數據路由,實現網路的自癒和自適應,這一切都可以在沒有地面人員干預的情況下完成。

軌道儲存與數據中繼:「星座雲」

除了運算,儲存也是資料中心的核心功能,利用衛星,特別是覆蓋範圍廣、相對靜止的GEO衛星,可以在太空中建立持久性的數據儲存庫,形成「星座雲」(Constellation Cloud) 或「太空數據倉儲」。

這個概念的典型使用案例是為LEO衛星提供服務;LEO衛星通常體積小、成本低,其星上儲存容量有限,當一顆LEO觀測衛星在經過目標區域時採集了大量數據,但其自身儲存空間不足,或者當時沒有可用的地面站進行下傳時,它可以透過ISLL或上行鏈路,將數據高速卸載到位於GEO軌道的「數據中繼與儲存衛星」上,這些數據可以在GEO衛星上進行備份、長期存檔,或與星座中的其他衛星共享,以供後續進行更深入的融合分析;這相當於在太空中提供了一種「網路附加儲存」(Network-Attached Storage) 服務,極大地提升了整個太空數據生態系統的靈活性和可靠性。

互通性挑戰:DARPA Space-BACN的「衛星互聯網」願景

當前LEO巨型星座發展的一個主要障礙是,各大營運商(如SpaceX、Kuiper)都在建立自己專有的、封閉的技術生態系統,它們的ISLL系統使用不同的波形、調變格式、通訊協定和數據框架,導致不同星座之間無法直接通訊,這使得太空領域被分割成一個個相互隔離的「數據孤島」或「圍牆花園」,限制了數據的自由流動,也對需要利用多個星座實現韌性的政府和軍事使用者構成了重大挑戰。

為了解決這個問題,美國國防高等研究計劃署 (DARPA) 啟動了名為「天基自主通訊節點」(Space-Based Adaptive Communications Node, Space-BACN) 的計畫,Space-BACN的目標非常明確:開發一種低成本(目標單價低於10萬美元)、低SWaP、可重構的多協定光學通訊終端,這個終端就像一個太空中的「通用翻譯器」或「多協定路由器」,它能夠在軌道上透過軟體重新配置,以支援多種不同的雷射通訊標準。

透過在衛星上搭載Space-BACN終端,原本互不相容的異構星座將能夠實現相互通訊,這項計畫的終極願景是打破現有的技術壁壘,在太空中建立一個真正開放的、可互通的「衛星互聯網」(Internet of Satellites),確保數據可以在不同商業和政府星座之間無縫流動,為實現JADC2等全域作戰概念提供一個統一、有彈性的通訊基礎。

然而,這種高度智慧化和自主化的太空網路也帶來了全新的、更深層次的安全風險。軍事應用,特別是JADC2,極度依賴星上AI來即時分析感測器數據,以縮短觀察-判斷-決策-行動 (OODA) 的循環時間,但AI模型的決策品質完全取決於其訓練數據,而這些數據可能存在固有的偏見,在一個地緣政治高度緊張的地區,例如印巴邊境,一個帶有偏見的AI模型可能會將對方常規的、無害的部隊調動,錯誤地解讀為攻擊的先兆,從而觸發警報,甚至可能啟動自動化的反制措施,這表示將AI部署於太空軍事系統中,引入了由演算法誤判引發「閃電戰」(Flash War) 的風險,網路安全威脅也從傳統的數據竊取或通訊干擾,上升到了透過污染訓練數據或利用已知AI模型偏見來操縱對手決策過程的「演算法戰爭」層面,這對未來關鍵太空系統的設計提出了新的要求,必須發展「可解釋AI」(Explainable AI) 技術,並在關鍵決策環節中保留「人在迴路」(Human-in-the-loop) 的審核機制。

應用與高價值用例

NTN、SDS與ISLL技術的融合,正在催生一系列跨越消費者、企業和政府部門的革命性應用,這些應用不僅僅是現有服務的延伸,更是對全球連接性和數據利用方式的重塑。

全球寬頻連接:與地面光纖的競合與互補

最直接、市場規模最大的應用,是為全球提供寬頻網際網路服務,特別是那些地面網路難以觸及的「未服務」(unserved)和「服務不足」(underserved) 的地區,這包括偏遠農村、山區、島嶼以及廣闊的海洋;LEO巨型星座,如SpaceX的Starlink,透過其低延遲和高通量的特性,已經開始為全球數百萬用戶提供可與地面寬頻相媲美的上網體驗。

與地面光纖相比,LEO衛星網路的性能呈現出一種競合與互補的關係,在原始頻寬和每位元成本方面,地面光纖擁有無可匹敵的優勢,其容量可達Tbps級,成本比衛星低數個數量級,因此,在光纖基礎設施完善的地區,它仍然是數據傳輸的首選,然而,在延遲方面,LEO衛星展現出獨特的優勢,由於光在真空中的傳播速度快於在玻璃纖維中,對於長距離(通常大於3,000公里)的洲際數據傳輸,透過ISLL在太空中走直線路徑的LEO衛星,其端到端延遲可以低於數據在海底光纖中沿著曲折海岸線傳輸的延遲,這使得LEO衛星網路在高頻交易、雲端遊戲等對延遲極度敏感的利基市場中具備競爭力。

| 參數 | LEO衛星網路 (例如 Starlink) | 地面光纖網路 |

|---|---|---|

| 典型本地往返延遲 (RTT) | 20 - 50 ms | 5 - 20 ms (通常 < 10 ms) |

| 長距離洲際延遲 | 可能更低(< 60 ms,如多倫多-雪梨) | 較高(> 75 ms,如多倫多-雪梨) |

| 延遲主導因素 | 衛星高度、星上/地面站處理、ISLL路由 | 物理距離、光纖路由、中繼設備數量 |

| 延遲穩定性 (Jitter) | 較高(受衛星切換影響) | 非常低 |

| 核心優勢 | 全球覆蓋、長距離延遲優勢 | 極低本地延遲、極高穩定性、巨大頻寬 |

未來移動性的基石:為海陸空載具提供無縫連接

對於在廣闊地理範圍內移動的平台,如飛機、遠洋貨輪、郵輪和高速列車,衛星通訊是提供持續、可靠寬頻連接的唯一可行方案,傳統GEO衛星雖然能提供覆蓋,但其高延遲和有限頻寬難以滿足現代乘客對高速上網和串流媒體的需求。

具備ISLL的LEO星座網路,能夠為這些移動平台提供革命性的體驗,SDS的動態波束成形能力可以讓衛星波束精準地「跟隨」一架飛機或一艘船,為其動態分配所需的頻寬和功率,確保無論其航行到地球的哪個角落,都能享受到穩定、高速的網路服務,這不僅將極大提升乘客的旅行體驗,也為航空和航運業的數位化營運、遠端監控和預測性維護提供了強大的網路基礎。

海量物聯網與手機直連 (D2D) 服務

NTN技術,特別是基於NB-IoT標準的NTN-IoT,為實現全球範圍內的海量物聯網 (Massive IoT) 連接打開了大門;在農業領域,農民可以監控偏遠農田的土壤濕度和作物生長情況;在物流領域,企業可以追蹤橫跨大洲的貨櫃位置和狀態;在環境科學領域,研究人員可以在無人區部署感測器,監測氣候變化或野生動物遷徙;這些應用通常數據量小、對功耗要求苛刻,NTN-IoT正好滿足了這些需求。

更具顛覆性的是手機直連 (Direct-to-Device, D2D) 服務的出現,透過與T-Mobile等地面行動營運商合作,SpaceX已經開始提供服務,讓普通的智慧型手機在沒有任何地面蜂巢式訊號的區域,能夠直接連接到Starlink衛星,發送緊急簡訊和SOS求救訊號;這項服務無需使用者更換手機或安裝任何特殊硬體,極大地提升了個人在戶外活動或偏遠地區的安全保障,隨著技術的成熟,未來D2D服務有望從簡訊擴展到語音通話,甚至基礎的數據上網,這將從根本上改變「行動通訊覆蓋」的定義。

企業與政府解決方案

對於企業和政府機構而言,NTN提供了一個極具價值的高彈性、高可靠性的通訊備份方案,當自然災害或網路攻擊導致地面通訊網路中斷時,衛星網路可以作為備用鏈路,確保關鍵業務和指揮系統的連續運作。

此外,許多產業的營運場所天然就位於地面網路覆蓋之外,例如,偏遠的礦場、海上的石油鑽井平台、遠洋漁船隊以及科學考察站等,都高度依賴衛星通訊來傳輸營運數據、保障人員通訊和實現遠端監控;具備更高頻寬、更低延遲和全球覆蓋能力的LEO星座網路,將為這些產業的數位化轉型和效率提升提供強有力的支援。

軍事與國防:賦能JADC2與資訊優勢

在軍事領域,由NTN、SDS和ISLL構成的太空網路,被視為實現「全領域聯合指揮管制」(Joint All-Domain Command and Control, JADC2) 概念的核心基礎設施,JADC2的目標是將分散在陸、海、空、天、網各個領域的感測器、平台和武器系統,無縫地連接到一個統一的、有彈性的作戰網路中,以實現資訊共享和協同作戰,從而獲得對手的決策優勢。

太空網路在JADC2中扮演著關鍵角色:

-

彈性骨幹網:

在高強度對抗環境中,地面通訊設施極易成為被攻擊的目標,一個由數千顆衛星和ISLL組成的太空網狀網路,具備極高的生存能力和路徑冗餘,可以作為在惡劣環境下依然能夠運作的通訊骨幹。

-

戰術邊緣運算:

搭載SDS和AI能力的衛星,可以將數據處理和情報分析能力直接推向戰術邊緣,例如,一顆偵察衛星可以在發現敵方目標後,立即在軌道上進行分析和目標數據解算,並透過ISLL將目標資訊直接分發給最近的空中戰鬥機或地面火力單元,整個「感測到打擊」(Sensor-to-Shooter) 的時間被壓縮到極致,大大加快了作戰節奏。

-

全球覆蓋:

確保美軍及其盟友在全球任何地點都能夠接入指揮管制網路,實現真正的全球作戰。

美國太空發展署 (SDA) 正在部署的「傳輸層」(Transport Layer) 星座,就是JADC2太空網路架構的具體實現,其核心技術正是標準化的光學衛星間鏈路。

競爭格局與戰略分析

「天空中的資料中心」這一新興領域的競爭格局,正由幾類不同戰略定位的參與者共同塑造,一方面是以SpaceX和Amazon為代表的、目的在建立全球消費者寬頻服務的垂直整合;另一方面是傳統的航太巨擘如Airbus和Thales,它們專注於為現有衛星營運商提供高價值的可重構平台。

深度剖析:SpaceX Starlink

-

戰略定位:

Starlink採取了極致的垂直整合戰略,從火箭製造與發射 (Falcon 9, Starship)、衛星設計與量產,到地面站建設和使用者終端製造,SpaceX掌控了整個價值鏈的幾乎所有環節,這種模式使其能夠以極高的速度進行技術迭代和星座部署,並有效控制成本。

-

核心能力與進展:

- 部署規模與速度: Starlink是全球部署規模最大、速度最快的LEO星座,截至2025年中,其在軌衛星數量已超過7,900顆,並計劃在2025年底前僅為極地地區就額外發射超過400顆衛星。

- ISLL技術領先: Starlink是ISLL技術最成熟的商業應用者,其星座已形成一個龐大的太空光學網狀網路,每天處理超過42 PB的數據流量,並實現了100 Gbps的鏈路速率。

- 性能持續提升: 透過不斷的衛星升級和軟體優化,Starlink的用戶體驗持續改善,截至2025年7月,其在美國的200萬活躍用戶在尖峰時段的中位數下載速度已接近200 Mbps,延遲則降至約25.7毫秒。

- 下一代技術規劃: SpaceX計劃在2026年上半年開始部署其第三代衛星,據稱,每顆新衛星的下行鏈路容量將超過1 Tbps,上行鏈路容量超過200 Gbps,性能是第二代衛星的10倍以上;每次由Starship發射的第三代衛星,預計將為網路增加60 Tbps的總容量。

- 手機直連服務: Starlink已與T-Mobile合作,在美國推出了基於衛星的簡訊服務,驗證了其D2D商業模式的可行性。

深度剖析:Amazon Project Kuiper

-

戰略定位:

Project Kuiper的戰略核心是與亞馬遜雲端運算服務 (AWS) 的深度整合,Kuiper不僅是一個通訊網路,更是AWS全球基礎設施向太空的延伸,此外,它還將充分利用亞馬遜在消費電子、全球物流和供應鏈管理方面的巨大優勢。

-

核心能力與進展:

- 技術架構: Kuiper的網路架構從一開始就將OISL作為核心,其目標是利用100 Gbps的星間鏈路,在太空中構建一個高傳輸量的網狀網路,以實現智慧數據路由和全球無縫覆蓋。

- 自研核心晶片: Kuiper的一大技術亮點是其自研的基頻晶片「Prometheus」,這款高度整合的SoC晶片不僅用於衛星,也用於使用者終端和地面閘道站,能夠將多個晶片的功能集於一身,使每顆衛星的數據處理能力高達1 Tbps,極大地提升了系統效率。

- 成本控制與可及性: Amazon明確表示,其目標是將標準使用者終端的生產成本控制在400美元以下,以降低用戶的准入門檻,推動服務的普及。

- 部署進度: Kuiper在2023年10月成功發射並測試了兩顆原型衛星,驗證了其核心技術。從2025年4月開始,公司啟動了正式的星座部署,並已與多家主要火箭發射商簽訂了歷史上最大規模的商業發射採購協議,根據FCC的許可要求,Kuiper需要在2026年7月前部署其星座的一半(約1,618顆衛星)。

歐洲巨擘:Airbus與Thales Alenia Space

與SpaceX和Kuiper直接面向消費者和企業提供服務的模式不同,歐洲的兩大傳統航太巨頭Airbus和Thales採取了平台供應商的戰略,它們不直接營運星座,而是專注於為全球現有的、成熟的衛星營運商(主要是GEO營運商,如Intelsat、SES、Eutelsat等)設計和製造高度先進、靈活的SDS平台。

-

核心能力:

Airbus的OneSat平台和Thales的Space INSPIRE平台,是目前全球GEO SDS市場的領導者,它們的核心賣點是無與倫比的在軌重構能力,允許營運商根據市場需求即時調整衛星的覆蓋、容量和頻率,這種高度的靈活性,是目前為了追求低成本和快速量產的LEO星座所不具備的。

-

市場定位:

這些GEO SDS平台主要服務於高價值市場,如海事和航空移動通訊、政府通訊以及廣播服務,它們幫助傳統GEO營運商應對來自LEO星座的競爭,並在自己的市場區隔內保持技術領先,例如,Intelsat同時採購了Airbus和Thales的SDS衛星,以構建其下一代的全球軟體定義網路。

| 特性 | SpaceX Starlink | Amazon Project Kuiper | OneWeb |

|---|---|---|---|

| 衛星數量 (已部署/計劃) | >7,900 / ~12,000+ | 54 / 3,236 | >600 / ~700+ |

| 軌道高度 | ~340 - 570 km (多層) | 590 - 630 km | 1,200 km |

| ISLL能力/速率 | 已大規模部署 / 100 Gbps | 核心架構 / 100 Gbps | 早期部署,能力有限 |

| 宣稱下行速率 | ~200 Mbps (中位數) | 最高400 Mbps (目標) | ~100 Mbps |

| 核心差異化 | 垂直整合、快速迭代、發射成本優勢 | 與AWS深度整合、自研核心晶片、成本控制 | 專注B2B市場、與GEO營運商合作 (Eutelsat) |

挑戰、風險與未來展望

儘管「天空中的資料中心」前景廣闊,但其從願景走向現實的道路上,仍然佈滿了巨大的經濟、技術和可持續性挑戰,這些挑戰的解決程度,將直接決定這場太空革命的最終成敗。

經濟可行性:萬億美元的賭注

部署和營運一個由數千甚至數萬顆衛星組成的巨型星座,是一項耗資巨大的工程,其成本不僅包括衛星本身的設計和製造成本,還涵蓋了密集的發射成本、全球地面站的建設成本,以及持續的星座營運、維護和衛星補充成本;根據歷史數據分析,一個典型的LEO星座從啟動到發射第一顆衛星的平均開發時間長達7年以上,總成本動輒數十億甚至上百億美元。

上世紀90年代,第一波LEO星座浪潮(如Iridium、Globalstar、Teledesic)就因高昂的成本和有限的市場需求而普遍遭遇了財務困境,多數以破產或大規模縮減告終,儘管當前的第二波浪潮受益於顯著降低的發射成本(特別是可重複使用火箭的出現)、更先進的衛星技術和爆炸性增長的全球數據需求,但其商業模式的長期可持續性仍面臨考驗,分析指出,要確保長期的經濟可行性,營運商不僅要降低發射成本,更關鍵的是必須大幅削減衛星和使用者終端的規模化製造成本。

太空可持續性:日益嚴峻的軌道碎片威脅

巨型星座的部署,正以前所未有的速度將數以萬計的人造物體送入本已擁擠的近地軌道,這極大地加劇了軌道碎片的威脅,截至2023年底,可追蹤的(大於10公分)太空碎片已超過36,500個,而1至10公分之間的碎片更是多達百萬個。

每一次衛星發射都增加了碰撞的機率;一顆在軌衛星與另一顆衛星或一塊碎片發生碰撞,可能會瞬間產生數千個新的碎片,這些碎片又會威脅到其他衛星,從而引發一場被稱為「凱斯勒症候群」(Kessler Syndrome) 的連鎖反應,最終可能導致某些軌道高度在數百年內都無法安全使用,模擬研究顯示,僅Starlink第一階段的星座,在其壽命期內發生至少一次碰撞的機率就高達70.2%,而一次碰撞事件可能導致二次碰撞的風險增加25.3%。

這種風險並非純粹的環境問題,它直接構成了對星座營運商自身商業模式的根本性威脅,巨型星座的商業模式建立在數千顆衛星長期、穩定、可靠運行的基礎之上,軌道上的每一塊碎片都像是射向其昂貴資產的子彈,增加了系統故障的機率,每一次碰撞都可能導致衛星失效,需要進行成本高昂的補網發射,一旦發生級聯碰撞,導致星座大面積癱瘓,將直接造成服務中斷和災難性的財務損失;因此,這種由自身活動產生的負外部性(製造碎片),反過來對營運商構成了直接的、攸關生死的財務風險,這也從經濟層面,為營運商投入巨資研發自主避碰、精密軌道機動和可靠的壽終離軌技術,提供了強大的內在動機,將太空可持續性從一個模糊的「公共利益」問題,轉變為企業自身的核心營運和財務要務。

技術與監管障礙

除了經濟和環境風險,營運商還需克服一系列技術和監管障礙:

-

頻譜擁塞與干擾:

儘管ISLL不使用RF頻譜,但星地鏈路仍然依賴RF,在數萬顆衛星同時向地面發射訊號的情況下,如何有效管理和協調頻譜使用,避免與其他衛星系統或地面網路產生有害干擾,是一個極其複雜的全球性挑戰。

-

地面段的整合:

要完全發揮SDS衛星的動態靈活性,其地面系統(包括閘道站、網路管理中心和使用者終端)也必須具備同等水平的靈活性和智慧化能力,實現天地之間毫秒級的動態資源協調和編排,對軟體架構和營運能力提出了極高的要求。

-

監管框架的缺失:

現有的國際太空法規和行為準則,大多是在巨型星座出現之前制定的,已難以應對當前的局面,國際社會迫切需要建立新的規則,涵蓋太空交通管理 (Space Traffic Management)、碎片減緩標準、星座部署的軌道分配,以及確保所有國家公平、有序地進入和利用太空的行為準則。

6G的視野:NTN的原生整合

展望未來,通訊技術的演進將進一步深化天地融合,在5G時代,NTN在很大程度上是作為一個「附加」功能被整合進現有標準的,然而,在正在進行的6G技術的早期研究和設計中,NTN從一開始就被視為整個網路架構的原生和內在組成部分。

這代表6G網路將被設計成一個天然的、統一的混合網路,地面和非地面網路的資源將被一個統一的智慧核心網進行聯合管理和調度,網路可以根據服務品質 (QoS) 要求、延遲、成本和網路負載,在地面光纖、地面蜂巢式、LEO衛星、GEO衛星和HAPS之間動態、無縫地切換數據路徑,這種「原生整合」將徹底消除天地網路之間的界限,實現全球通訊資源的最佳化利用,最終達成單一、統一、無所不在的全球網路的終極願景。

「天空中的資料中心」的長遠影響

NTN、SDS與ISLL三大技術的融合,其意義遠不止於提供更快的衛星網路,它正在全球數位基礎設施的頂層,創造出一個全新的、智慧化的軌道層,這個「天空中的資料中心」將與地面雲端資料中心和邊緣運算節點深度整合,共同構成未來全球的混合式運算與通訊架構。

這個軌道網路不會取代地面光纖,而是作為其強大的補充和延伸,它將提供地面網路無法企及的無所不在的覆蓋,彌合全球的數位鴻溝;提供獨特的全球低延遲路由,為特定應用創造新的價值;並在地面設施受損時,提供無與倫比的網路韌性。

然而,這宏偉願景的最終實現,取決於能否成功應對前述的重大經濟、技術和可持續性挑戰,這是一場高風險、高回報的競賽,那些能夠掌握這個新領域的複雜性,成功平衡技術創新、商業可行性和長期可持續性的實體,不僅將主導未來全球衛星通訊的市場,更將在全球數據生態系統中佔據一個至關重要的戰略制高點,天空,正從一片寂靜的邊疆,轉變為人類數位文明下一個活躍、喧囂的核心基礎設施。

關於奧創系統

奧創系統科技的專業技術服務橫跨多個尖端領域,展現其深厚的技術底蘊與市場洞察力:

- 航太國防應用: 提供無人載具、訓練模擬器、衛星干擾防禦等關鍵系統。

- 半導體量測設備: 涵蓋探針平臺、高溫壽命測試 (HTOL) 等方案。

- 運動模擬平臺: 包含高精度六軸平臺與產業訓練模擬器。

- 射頻 (RF) 測試儀器: 從訊號產生、分析到完整測試系統建置。

- 光電影像模擬: 提供紅外線目標投影器、黑體校正源等專業設備。

- 車用製造 與 衛星測試: 針對新興的車用雷達與低軌衛星產業提供測試方案。

- 客製化系統:包含電波/電磁暗房建置與自動化軟體開發。

奧創系統科技不僅是設備供應商,更是能與客戶共同成長、持續創造雙贏的工程夥伴,以卓越的解決方案,驅動產業的創新力量。

參考資料

- Non-Terrestrial Networks (NTN) - 3GPP

- 【一文读懂】NTN(非地面网络)技术介绍原创 - CSDN博客

- 非地面網路基礎、優勢與挑戰 | Keysight

- AI for Earth observation | Climate - Deloitte

- Data Centers In Space - Why Data Processing is Moving from the Ground to On-Orbit - Kratos Defense

- www.researchgate.net

- (PDF) Software-defined payload concepts for smallsat communication constellations

- 宇宙データセンタ実現に向けたAI推論技術 | NTT R&D Website

- Non-terrestrial networks (NTN) - Rohde & Schwarz

- How Do Non-Terrestrial Networks Boost Mobile Networks? | Keysight Blogs

- Software-Defined Satellites: Revolutionizing Space Technology

- 軟體定義衛星- 維基百科,自由的百科全書

- Ground Systems Requirements for Software Defined Satellites ...

- The Rise of Software-Defined Satellites and The Impact on the Future of Global Networks

- Software Defined Satellites (SDS) Market Scope, Size, Forecast to 2034

- Laser communication in space - Wikipedia

- Inter-Satellite Links (ISLs) and Their Role in Enhancing Global Connectivity - Medium

- Space-Ground Optical (Laser) Communication - CircleID

- 低軌衛星商機爆發!1關鍵技術,讓太空通訊從數據機躍升至寬頻時代哪些台廠受惠? - 財訊

- 升級雷射通訊功能的星鏈衛星,每天傳輸超過42PB 數據 - TechNews 科技新報

- NTN – Non-Terrestrial Networks - ETSI docbox

- What are Non-Terrestrial Networks (NTN)? | VIAVI Solutions Inc.

- 非地面网络基础知识、优势和挑战 | Keysight - 是德科技

- What is 3GPP Non-terrestrial Network (NTN) ? - Kigen

- 非地面网络(NTNs) | Anritsu 中国

- 非地面網路(NTNs) - Anritsu

- The Software-Defined Future of Satellites

- 一文解读软件定义的有效载荷及通訊卫星未来发展方向 - 电子发烧友

- OneSat | Airbus

- Airbus signs multi-satellite contract with Intelsat for OneSat flexible satellites

- Thaicom contracts Airbus for a OneSat flexible telecommunications satellite

- Telecommunications Satellites | Thales Alenia Space

- Space to connect | Thales Group

- Thales Alenia Space to build state-of-the-art Intelsat 41 and Intelsat 44 | Thales Group

- SKY Perfect JSAT selects Thales Alenia Space to build a new cutting-edge software-defined satellite “JSAT-31”

- Space-BACN - Galois, Inc.

- 衛星雷射光通訊發展趨勢 - 經濟部

- www.iridian.ca

- 15 laser communications systems for inter-satellite links (ISLs) in LEO, that you can buy in May 2025 - Blog

- CONDOR Mk3 | satsearch

- 衛星寬頻通訊之兩個關鍵:太空雷射和AESA天線 - 科技產業資訊室(iKnow)

- Latency Optimization in LEO Satellite Communications with Hybrid Beam Pattern and Interference Control - arXiv

- Latency in LEO Satellites vs. Terrestrial Fiber - Frank Rayal | PDF - Scribd

- Latency in LEO Satellites vs. Terrestrial Fiber - Frank Rayal

- Project Kuiper - eoPortal

- Starlink Network Update: 2M active customers in the US, near 200Mbps median download speed during peak demand. 3rd Gen satellite launch in first half of 2026, each new satellite provides over 1Tbps of downlink and 200Gbps of uplink. - Reddit

- What is an optical inter-satellite link communication terminal?

- Project Kuiper: Amazon's Satellite Internet Provider

- 衛星光通訊技術= Satellite Optical Communication - 華藝線上圖書館

- CONDOR Mk3 - Mynaric | Satellite Laser Communication Terminal - SatNow

- Mynaric Releases Next Generation Ultra-fast, Scalable Optical Communications Terminal for Satellite Applications - PR Newswire

- Opportunities and Challenges of On-board AI-Based Image Recognition for Small Satellite Earth Observation Missions - ResearchGate

- AI-Enabled Data Processing in Orbit: Economical, Efficient, But Risking Escalation - SVI

- Advancing Earth Observation: A Survey on AI-Powered Image Processing in Satellites - arXiv

- Large LEO satellite constellations: Will it be different this time? - McKinsey

- Space-BACN: Space-Based Adaptive Communications Node | DARPA

- DARPA selects MBRYONICS optical terminal for DARPA's Space-BACN Program

- Edge Computing Critical To JADC2 Success | GovCIO Media & Research

- 5G & Edge Computing: The Future of the DoD and JADC2 - ALSSA

- Project Kuiper - About Amazon

- I've Been Testing Starlink Satellite Internet Since 2022. My 2025 Numbers Prove It's Faster Than Ever | PCMag

- Satellite vs Fiber Internet: The 2025 Latency & Bandwidth Showdown - TS2 Space

- Satellite vs. Fiber Internet · MTA Alaska

- No Signal? No Problem – T-Mobile's Starlink Satellite Service Launches to End Dead Zones

- Edge Computing Keys DoD's JADC2 Strategy, Experts Say - MeriTalk

- AI Computing Solutions for JADC2 Network Architecture - Defense Advancement

- Pentagon faces shortage of edge-computing capability for space systems | FedScoop

- SpaceX launches 24 Starlink satellites into polar orbit on Falcon 9 rocket from California

- Project Kuiper - Wikipedia

- Satellite Mega-Constellations: How Crowded Is Earth's Orbit? (New Deployment Stats) | PatentPC

- EFFECT OF MEGA-CONSTELLATIONS ON COLLISION RISK IN SPACE

- Analysis of Operational Costs for Navigation Satellite Constellations Based on LEO and MEO Orbits with the Geometric Dilution of Precision (GDOP) Criterion - ResearchGate

- Schedule and Cost Estimating Analysis for LEO Satellite Constellations (Conference Paper) - IDA

- Schedule and Cost Estimating Analysis for LEO Satellite Constellations (Conference Paper)

- Comparison of cost of satellite constellations with $10 million small... - ResearchGate

- Preliminary Safety Analysis of Megaconstellations in Low Earth Orbit: Assessing Short-Term and Long-Term Collision Risks - MDPI

- Collision risks in space due to mega-constellations - Chatham House

- Preliminary Safety Analysis of Megaconstellations in Low Earth Orbit: Assessing Short-Term and Long-Term Collision Risks - ResearchGate