全球光達產業深度分析:技術、市場與應用

光達的技術基石

光達(LiDAR),即光偵測與測距(Light Detection and Ranging)的縮寫,是一項利用雷射光來精確測量距離並繪製環境三維(3D)模型的遙感技術,其核心運作原理是向目標物體發射雷射脈衝,並測量反射光返回接收器的時間與特性,從而建構出周遭環境的詳細點雲圖;近年來,隨著技術的飛速演進,光達已從傳統的機械式掃描,發展至更小、更可靠、成本更低的固態方案,並在測量原理上取得了革命性突破,成為驅動自動駕駛、工業自動化及眾多新興應用的關鍵技術;我們將深入探討光達的技術基礎,從核心測量原理到掃描機制的演變,再到關鍵零組件的選擇,全面解析定義當前與未來光達技術版圖的戰略性差異。

核心原理:從飛時測距(ToF)到調頻連續波(FMCW)

光達系統獲取距離資訊的方式是其技術路線的根本區別,直接決定了其性能、潛在應用與成本結構,目前主流的測量原理主要分為飛時測距(Time-of-Flight, ToF)與新興的調頻連續波(Frequency-Modulated Continuous Wave, FMCW)。

直接飛時測距(Direct Time-of-Flight, dToF)

dToF是目前市場上絕大多數光達系統採用的基礎原理,其概念相當直觀:系統發射一個短促的雷射脈衝,脈衝擊中目標物後反射,接收器偵測到返回的光訊號,透過測量雷射脈衝從發射到返回的總時間(t),並利用光速(c)為常數,即可計算出感測器與目標物之間的距離(d);其計算公式為:d=(c×t)/2 2;ToF技術根據其訊號處理方式的不同,又可細分為類比與數位兩種路徑:

- 類比ToF(Analog ToF):此為一種成熟的技術路徑,其感測器(如雪崩光電二極體,APD)的輸出光電流與入射的光能量成線性關係,系統透過後端的電子電路(如轉阻放大器、比較器)將光電流轉換為電壓訊號,並透過高精度的計時器(如時間至數位轉換器,TDC)來確定光脈衝的飛行時間。

- 數位ToF(Digital ToF):此技術又稱為光子計數(Photon Counting),採用極高靈敏度的單光子雪崩二極體(SPAD)陣列作為接收器,SPAD能夠偵測到單一光子的到達,具有二進位的偵測特性,系統透過發射數百甚至數千個低能量的雷射脈衝,並利用時間相關單光子計數技術(TCSPC),將每次偵測到的光子返回時間記錄下來,形成一個時間分佈的直方圖,透過分析這個直方圖的峰值,即可精確判斷出目標物的距離,這種方法的主要優勢在於其極高的靈敏度,能夠在較低的發射功率下實現遠距離偵測。

調頻連續波(Frequency-Modulated Continuous Wave, FMCW)

FMCW是一項革命性的先進測量原理,它與ToF的脈衝式工作方式截然不同,FMCW系統發射的是一束連續的、頻率隨時間線性變化的雷射光(稱為「啁啾」或chirp),當這束光從目標物反射回來後,其頻率會因傳播延遲而與當前發射的雷射光頻率存在一個差值,系統將返回光與一部分參考光進行光學混合(外差偵測),產生一個「拍頻」(beat frequency)。

這個拍頻的大小與光訊號的往返時間成正比,因此可以用來計算距離,更關鍵的是,如果目標物體正在相對感測器移動,返回光的頻率還會因為都卜勒效應(Doppler effect)而發生偏移;FMCW系統能夠同時測量出這個都卜勒頻移,從而直接獲取目標物在該點的瞬時徑向速度。

這項「單點同時測速」的能力是FMCW相較於ToF的根本性優勢;傳統ToF系統若要測量速度,必須透過比較連續多個影格(frames)中目標物位置的變化來進行推算,這不僅存在延遲,且在複雜動態場景中精度有限;FMCW提供的即時速度資訊,對於預測動態物體(如突然衝出的行人或變換車道的車輛)的運動軌跡至關重要,極大地提升了感知系統的數據準確性與預判能力,是實現更高階自動駕駛(L4/L5)的關鍵技術之一。

掃描機制的演進:比較分析

光達系統如何將雷射光束掃描至整個視場(Field of View, FOV),是決定其成本、可靠性與外觀尺寸的主要因素。光達的發展史,在很大程度上就是一部掃描機制的演進史,從笨重的機械旋轉,走向輕巧、可靠的固態方案。

機械式光達(Mechanical LiDAR)

機械式光達是市場上最早出現、技術最成熟的方案,其典型特徵是使用馬達等機械結構,驅動整個感測器頭部或內部的反射鏡組件進行物理旋轉,從而實現大範圍、通常是360度的水平視場角掃描,這種設計的優點是能夠以相對簡單的方式覆蓋廣闊的FOV,提供全面的環境感知。

然而,其缺點也同樣顯著。首先是高昂的成本與龐大的體積,例如早期的64線光達單價高達8萬美元,幾乎相當於一輛豪華轎車的價格,這嚴重阻礙了其在量產車型上的普及;其次,機械旋轉部件存在磨損與壽命問題,其平均故障間隔時間(MTBF)僅約1000至3000小時,遠低於車廠要求的至少13000小時的車規級標準;此外,安裝在車頂的旋轉式光達還可能因車身遮擋而產生掃描盲區,Velodyne早期的「旋轉全家桶」系列是機械式光達的經典代表。

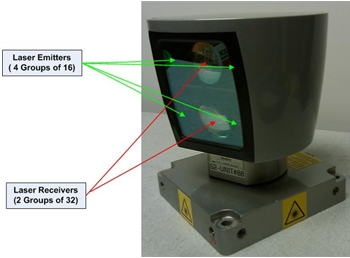

圖說:此圖為光達(LiDAR)感測器,其雷射發射器(綠色箭頭)主動發射光束,經物體反射後,由雷射接收器(紅色箭頭)捕捉訊號,透過計算光束的飛行時間差,此裝置能精確測量與物體的距離,從而建構出周遭環境的3D點雲地圖。 (圖片來源:MDPI )

固態光達(Solid-State LiDAR):一個創新的光譜

為了克服機械式光達的固有缺陷,業界轉向開發固態光達,目的在消除或最大限度地減少機械運動部件,以達到降低成本、縮小體積、提升可靠性的目標,值得注意的是,「固態」並非單一技術,而是一個涵蓋多種技術路徑的廣泛類別,其「固態化」程度各不相同。

- 微機電系統(MEMS):MEMS光達被視為一種「半固態」或「混合固態」方案,它使用晶片級的微型反射鏡(微振鏡),透過施加電壓等方式使其產生高頻振盪,從而引導雷射光束進行二維掃描;MEMS用微觀的機電元件取代了宏觀的馬達,雖然仍有物理運動,但由於其振幅極小且在材料的彈性形變範圍內工作,避免了機械磨損問題,可靠性遠高於傳統馬達;MEMS光達在成本、體積和性能之間取得了絕佳的平衡,技術相對成熟,易於實現商業化落地,因此成為當前車用光達市場的主流選擇;然而,它也面臨挑戰,例如其視場角相對有限(非360度),且微小的振鏡對衝擊、振動和極端溫度(如車規要求的-40°C)較為敏感。

- 光學相控陣(OPA):OPA是一種「純固態」技術,其內部沒有任何機械運動部件,它借鑒了相控陣雷達的原理,透過電子方式控制一組光學天線陣列中每個單元的光波相位,透過精確調節各單元之間的相位差,光波在遠場會發生相干疊加,形成一束特定方向的高能量光束,改變施加的相位模式,即可實現光束的快速無慣性偏轉,完成掃描;OPA的潛力在於其極高的整合度、極低的成本潛力(可完全透過半導體製程製造)和極高的掃描速度與靈活性;然而,OPA技術目前仍面臨嚴峻的技術挑戰,如旁瓣效應(會分散能量,影響探測距離和角解析度)、光學效率低以及製造工藝複雜等問題,使其商業化進程相對緩慢。

- 閃光式光達(Flash LiDAR):Flash光達是另一種「純固態」方案,其工作方式類似於數位相機的閃光燈,它並非掃描式,而是在一瞬間發射一束大面積、廣角度的雷射脈衝,照亮整個視場,然後由一個焦平面探測器陣列(類似相機的CMOS感測器)一次性接收所有反射光,直接產生一幅完整的3D影像;其最大優點是數據擷取速度極快(單幀成像),且完全不受振動引起的影像畸變影響;但其缺點也十分突出:為了照亮整個遠距離場景,需要極高的峰值雷射功率,這不僅對雷射器要求嚴苛,也帶來了嚴峻的眼睛安全挑戰;此外,當場景中出現高反光物體(如交通標誌牌)時,強烈的反射光可能使整個感測器致盲,因此,Flash光達目前主要應用於短中距離的探測場景。

表1:光達掃描技術比較

特性 |

機械式光達 (Mechanical) |

微機電系統 (MEMS) |

光學相控陣 (OPA) |

閃光式光達 (Flash) |

|

核心原理 |

馬達驅動感測器或反射鏡進行360°旋轉 |

微米級振鏡高頻振盪掃描 |

電子控制相位差,實現光束偏轉 |

單次脈衝面光源,一次性成像 |

|

代表廠商 |

Velodyne (早期產品) |

RoboSense, Hesai, Innoviz |

Quanergy, Aeva (部分技術) |

Ibeo, Continental (早期產品) |

|

主要優點 |

廣闊FOV (通常360°),技術成熟 |

成本較低,體積小,可靠性高,易於量產 |

純固態無運動部件,成本潛力極低,掃描速度快 |

數據擷取速度極快,抗振動 |

|

主要缺點 |

成本高,體積大,可靠性低,有磨損 |

FOV有限,對振動與溫度敏感 |

技術不成熟,旁瓣問題,探測距離與效率受限 |

探測距離有限,峰值功率高,易受強反光干擾 |

|

車規級成熟度 |

低(難滿足壽命要求) |

高(當前主流方案) |

研發中 |

中(多用於短距) |

|

主要應用 |

自動駕駛計程車 (Robotaxi),測繪 |

量產車ADAS (L2+/L3),工業自動化 |

未來高整合度、低成本應用 |

短距補盲,艙內監控 |

4D光達的出現:為感知增加速度維度

傳統的3D光達提供的是環境中物體的空間位置資訊(x,y,z);而4D光達則在此基礎上,為點雲中的每一個點增加了第四個維度 — 瞬時徑向速度(velocity),這代表4D光達不僅能「看見」一個物體在哪裡,還能瞬間「知道」它相對於感測器的移動速度和方向。

實現這一功能的關鍵技術正是前述的FMCW測量原理,透過測量反射光訊號的都卜勒頻移,FMCW系統能夠直接、即時地解算出每個點的速度資訊,無需像ToF系統那樣進行多幀比較和推算;這種直接測量帶來了數據品質的範式轉移;對於自動駕駛系統而言,能夠即時獲取周遭所有物體(無論是車輛、行人還是其他障礙物)的精確運動狀態,是做出安全、可靠決策的基礎,它極大地縮短了感知和預測的延遲,對於應對高速公路上的緊急切入、十字路口的行人橫穿等複雜動態場景具有決定性意義。

隨著Aeva等公司與戴姆勒卡車(Daimler Truck)等主要OEM廠商達成量產供貨協議,4D FMCW光達正從一個前沿的理論概念,加速走向商業化現實,標誌著光達技術正邁向一個性能更強、數據維度更豐富的新時代。

關鍵零組件的選擇:波長、探測器與晶片級整合

除了測量原理和掃描機制,光達系統的性能和成本還受到一系列關鍵零組件選擇的深刻影響。

波長之爭:905奈米 vs. 1550奈米

光達系統的工作波長主要集中在兩個「大氣窗口」,即905奈米(nm)和1550奈米。

- 905奈米:這是目前市場上最主流的選擇,其最大的優勢在於可以使用成熟的矽(Silicon)基探測器,能夠充分利用現有龐大且成本效益極高的半導體產業生態鏈進行製造;然而,905奈米波長的雷射光處於人眼可見光譜的近紅外區域,對視網膜可能造成傷害,因此,國際安全法規(如Class 1眼安全標準)對其發射功率有嚴格限制,這也間接限制了其有效的探測距離。

- 1550奈米:此波長的雷射光會被人眼的晶狀體和玻璃體大量吸收,無法聚焦於視網膜上,因此人眼對其耐受度要高得多,這表示在同樣的安全等級下,1550奈米光達的發射功率可以比905奈米高出數個數量級,從而實現更遠的探測距離(例如超過250米甚至500米),其主要缺點是需要使用基於特殊材料(如銦鎵砷,InGaAs)的探測器,這類探測器不僅成本更高,且製造工藝不如矽基成熟。

這兩種波長的選擇,本質上是在成本與性能之間的權衡,905奈米方案以成本優勢主導著當前追求性價比的量產車市場,而1550奈米方案則憑藉其長距離探測的性能優勢,在高端自動駕駛和卡車等領域佔有一席之地。

探測器與晶片級整合的趨勢

光達的接收端核心是光電探測器,主要類型包括APD、SPAD和矽光電倍增管(SiPM)等,它們的選擇與ToF的類比或數位處理路徑緊密相關;然而,產業的終極目標是實現徹底的「晶片化」。

「光達晶片化」或稱矽光子(Silicon Photonics)技術,目的在將所有關鍵的光學和電子元件 — 包括雷射器、調變器、光束轉向器和探測器等 — 全部整合到單一的矽基晶片上,這一趨勢如同半導體產業中積體電路的發展歷程,其目標是透過高度整合和規模化生產,從根本上解決光達的成本、尺寸和可靠性問題,OPA和FMCW等純固態技術路線,正是實現這一目標的理想載體,當光達能夠像今天的CMOS影像感測器一樣被製造出來時,其成本有望降至百美元級別,從而真正實現無處不在的應用,台灣在半導體與光電領域的深厚積累,使其在這一趨勢中扮演著至關重要的角色。

全球市場動態與競爭格局

光達產業正處於一個爆炸性增長與劇烈變革的交匯點,在技術創新的驅動下,尤其是在汽車產業的巨大需求牽引下,全球光達市場的規模、競爭格局和商業模式正在被重塑,下文將整合多家權威分析機構的數據,對全球光達市場的規模、增長預期進行綜合評估,並深入剖析當前由中國供應商主導的全新競爭態勢,以及產業從投機性融資走向戰略性量產合作的商業化趨勢。

市場規模、增長與預測

對全球光達市場規模的評估,因分析機構的統計口徑(例如,是僅包含車用市場還是涵蓋所有應用,是僅計算硬體銷售還是包含軟體與服務)而存在差異,但所有數據均指向一個明確的趨勢:市場正在以驚人的速度擴張。

- 當前市場規模(2023-2024年):根據市場分析公司Yole Group的報告,僅針對乘用車和自動駕駛計程車(Robotaxi)的全球車用光達市場,在2023年的價值已達到5.38億美元,同比增長79%,Yole預計這一數字在2024年將增長至8.59億至8.61億美元;另一家機構MarketsandMarkets的統計口徑更廣,其報告預測2024年全球車用光達市場規模將達到11.9億美元;這種差異凸顯了在評估市場時理解其定義範圍的重要性。

- 增長軌跡與複合年增長率(CAGR):展望未來,各大機構均給出了極為樂觀的增長預期。

- Yole Group預測,從2024年到2030年,全球車用光達市場將以28%的複合年增長率增長,到2030年達到38億美元的規模;其不同時期的報告也給出了相似的預期,例如以24%或38%的CAGR在2029年或2030年達到約36億美元。

- MarketsandMarkets的預測則認為市場將以41.6%的驚人CAGR增長,到2030年達到95.9億美元。

- IDTechEx則預測,到2033年,全球車用3D光達市場將增長至84億美元。

- 核心增長驅動力:推動市場爆發式增長的最主要因素,是光達在量產乘用車(Passenger Cars & Light Commercial Vehicles, PC & LCV)領域的快速普及,尤其是在全球最大的汽車市場 — 中國;過去由Robotaxi主導的研發市場,如今已被量產車市場遠遠超越,2023年,乘用車光達市場的規模已是Robotaxi市場的三倍以上,目前,全球已有超過120款車型搭載了光達,其中不乏售價低至25,000美元的經濟型車款,這標誌著光達正從高端豪華配置向大眾市場滲透。

表2:全球車用光達市場預測比較 (2024-2030年)

分析機構 |

2024年市場規模預估 (億美元) |

2030年 (或相近年份) 市場規模預測 (億美元) |

預測期間 CAGR |

關鍵假設 / 市場範疇 |

|

Yole Group |

8.61 |

38.0 (2030年) |

28% |

僅限乘用車與Robotaxi市場 |

|

MarketsandMarkets |

11.9 |

95.9 (2030年) |

41.6% |

車用光達市場,可能包含更廣泛的車輛類型與軟體服務 |

|

IDTechEx |

N/A |

84.0 (2033年) |

N/A |

全球車用3D光達市場 |

|

Brandessence Market Research |

N/A |

24.2 (2028年) |

22.4% |

全球車用光達市場 |

競爭格局:全球主導權的轉移

近年來,全球光達市場的競爭格局發生了根本性的、戲劇性的轉變,一個最顯著的趨勢是中國供應商的強勢崛起,他們不僅在國內市場佔據主導,更在全球範圍內改寫了市場份額版圖。

中國供應商的崛起

這一趨勢的背後,是中國將智慧電動車及自動駕駛作為國家級戰略產業,並透過政策支持、龐大內需市場以及激烈的市場競爭共同作用的結果,中國車廠為了在內卷的市場中脫穎而出,積極將光達作為產品差異化的核心技術,大規模地應用於其中低價位的主力車型上,而非僅限於高端旗艦款,這為本土光達供應商提供了前所未有的規模化訂單和快速迭代的機會,使其能夠在短時間內完善技術、降低成本,並建立起強大的量產交付能力。

數據清晰地反映了這一轉變,2023年,僅禾賽科技(Hesai)、速騰聚創(RoboSense)和華為(Huawei)三家中國供應商,就佔據了全球光達銷量(按體積計)的65%以上;而根據Yole Group的預測,到2024年,中國供應商將控制全球車用光達市場總額的89%,以及乘用車細分市場高達93%的份額。

市場份額分析

- 整體市場:按營收計算,禾賽科技在2023年以37%的份額位居全球第一,並在2024年以33%的份額繼續保持領先。

- 乘用車市場:這是競爭最激烈的戰場,2024年,速騰聚創和禾賽科技以26%的市場份額並列第一,華為則憑藉與Aito、Avatr等品牌的深度捆綁合作,迅速攀升至第三位。

- Robotaxi市場:禾賽科技在這一領域擁有絕對的統治力,2023年佔據了高達74%的市場份額,與全球幾乎所有主要的Robotaxi營運商都建立了合作關係。

- MEMS技術市場:在當前乘用車市場最主流的MEMS技術路線上,速騰聚創展現了壓倒性的優勢,2023年佔據了該細分市場約97%的份額。

主要參與者概覽

- 中國領導者:

- 禾賽科技 (Hesai):全球營收冠軍,在Robotaxi市場佔據主導,並在乘用車市場與速騰並駕齊驅,主要合作夥伴包括理想汽車(Li Auto)、上汽大眾、蓮花汽車(Lotus)等。

- 速騰聚創 (RoboSense):MEMS技術的絕對領導者,在乘用車市場份額領先。主要合作夥伴包括比亞迪(BYD)、廣汽(GAC)、吉利(Geely)等中國頂級車廠。

- 華為 (Huawei):作為系統級供應商,將光達作為其智慧汽車解決方案的一部分,與Aito、Avatr、Luxeed等品牌深度整合。

- 圖達通 (Seyond):前身為Innovusion,在機械式光達市場佔有重要地位,是蔚來汽車(NIO)的主要供應商。

- 西方及其他地區參與者:

- Luminar:專注於1550奈米長距離光達,定位高端市場,主要合作夥伴為梅賽德斯-賓士、富豪(Volvo)。

- Innoviz:採用MEMS技術,是寶馬(BMW)的供應商。

- 法雷奧 (Valeo):傳統汽車Tier 1巨頭,其SCALA系列是全球最早實現車規級量產的光達之一,主要客戶為奧迪、賓士等。

- Aeva:4D FMCW技術的先驅,專注於下一代高性能光達,與戴姆勒卡車等商用車巨頭深度合作。

- Velodyne:機械式光達的先驅,後與Ouster合併,在市場份額上已逐漸被新興力量超越。

表3:2023-2024年全球車用光達市場份額分析

公司名稱 |

所在國家 |

主要技術路線 |

2023年整體市場份額 (營收) |

2024年乘用車市場份額 (營收) |

主要OEM合作夥伴 |

|

禾賽科技 (Hesai) |

中國 |

MEMS, 機械式 |

37% |

26% |

理想汽車, 上汽大眾, 蓮花, Leapmotor |

|

速騰聚創 (RoboSense) |

中國 |

MEMS |

N/A |

26% |

比亞迪, 廣汽, 吉利, 小鵬 |

|

華為 (Huawei) |

中國 |

MEMS, 機械式 |

N/A |

N/A (預估為第三) |

Aito, Avatr, Luxeed |

|

圖達通 (Seyond) |

美國/中國 |

機械式, MEMS |

N/A |

N/A (前四) |

蔚來汽車 |

|

法雷奧 (Valeo) |

法國 |

機械式 (轉鏡) |

N/A |

N/A |

奧迪, 賓士 |

|

Luminar |

美國 |

1550nm (振鏡) |

N/A |

N/A |

賓士, 富豪, Polestar |

|

Innoviz |

以色列 |

MEMS |

N/A |

N/A |

寶馬 |

註:市場份額數據因統計口徑(營收 vs. 銷量)和來源不同而有所差異,此表綜合多家報告呈現競爭態勢。

投資與商業化趨勢:從SPAC到戰略OEM合作

光達產業的融資和商業化路徑清晰地反映了其從一個充滿潛力的初創領域向一個成熟的工業市場的轉變。

- 早期投資階段(SPAC上市潮):在2020至2021年期間,一股透過特殊目的收購公司(SPAC)上市的熱潮席捲了光達產業,Luminar、Velodyne、Innoviz、Aeva等眾多頭部初創公司藉此途徑登陸資本市場,募集了大量資金用於研發和擴張;然而,這種方式也帶來了巨大的市場波動性和業績兌現壓力,許多公司在風光上市後,面臨著持續虧損和股價大幅下跌的挑戰,證明了資本市場的熱情最終需要商業訂單來支撐。

- 當前階段(戰略合作與「Design Win」為王):如今,市場的焦點已經從投機性的概念炒作,轉移到實實在在的商業落地,衡量一家光達公司成功與否的最關鍵指標,不再是融資額或技術演示,而是能否獲得汽車OEM廠商的長期、大批量的系列生產合約,即「設計定點」(Design Win),這些合約代表光達產品將被整合到未來數年內生產的數十萬甚至數百萬輛汽車中,為公司帶來穩定且可預測的收入,因此,與OEM建立深度、穩固的戰略合作關係,成為所有光達廠商的重中之重。

- 成本降低為核心戰略:推動光達普及化的根本動力,是對成本的不懈追求,目前,單顆車用光達的成本約在500至1000美元之間,而業界普遍認為,當價格降至100美元的目標區間時,將迎來大規模採用的真正拐點,滲透率有望從目前的約0.5%飆升至10%以上;以中國供應商為首的企業,正透過技術創新、規模化生產和激烈的市場競爭,全力推動成本下降,目的在將光達從一項「奢侈品」技術,轉變為人人可及的標準安全配備。

主要產業應用:汽車與自動駕駛出行

汽車產業是迄今為止光達技術最大、也最具戰略意義的應用市場,從提升駕駛安全性的先進駕駛輔助系統(ADAS),到實現完全無人駕駛的終極目標,光達都扮演著不可或缺的角色,接下來將探討光達在汽車領域的核心作用,檢視其為何被視為實現高階自動駕駛的關鍵感測器,並剖析其與攝影機、雷達進行感測器融合的必要性與技術原理。

光達在ADAS與自動駕駛等級中的角色

定義ADAS與光達的貢獻

先進駕駛輔助系統(Advanced Driver-Assistance Systems, ADAS)是一系列在協助駕駛員、提升行車安全的車載技術的統稱,據統計,高達94%的嚴重交通事故由人為失誤造成,而ADAS的開發目的正是為了透過自動化的偵測、預警和干預,來彌補人類駕駛的不足。

光達以其產生的高解析度、高精度的3D點雲數據,極大地增強或實現了多項關鍵的ADAS功能,例如:

- 自動緊急煞車(AEB):光達能精確測量與前方障礙物(無論是車輛、行人還是非標準物體)的距離和相對位置,使其能夠在碰撞即將發生時,為系統提供可靠的判斷依據,及時觸發煞車。

- 自適應巡航控制(ACC):光達能夠穩定追蹤前方車輛,精確保持安全車距,其測距精度和對切入車輛的快速反應能力,優於傳統的雷達或攝影機方案。

- 先進防撞系統:光達不受光照條件影響,無論白天黑夜都能穩定工作的特性,使其在複雜場景下的障礙物偵測方面具有獨特優勢,能夠建立起比攝影機更可靠的3D環境模型。

實現高階自動駕駛(L3+)的基石

自動駕駛技術根據自動化程度,被分為L0至L5等多個等級,L2級(部分自動駕駛)及以下的系統,駕駛員仍需時刻監控駕駛環境,而從L3級(有條件自動駕駛,或稱「eyes-off」)開始,車輛在特定條件下可以完全接管駕駛任務,這對感知系統的可靠性和冗餘性提出了質的飛躍。

業界普遍認為,雖然僅依靠攝影機和雷達的組合可以實現較好的L2級功能,但要邁向L3級及以上的高度自動化,光達是不可或缺的關鍵感測器,其核心價值在於提供了獨立於攝影機和雷達的第三重感知冗餘,在攝影機因強光、逆光、黑夜或惡劣天氣而失效,或雷達因解析度不足而無法識別物體形狀時,光達依然能夠提供準確的3D結構化資訊,確保系統對周遭環境有持續、可靠的認知。這種由不同物理原理感測器構成的冗餘系統,是確保高階自動駕駛功能安全的根本前提。

感測器融合的必要性:整合光達、攝影機與雷達

自動駕駛的感知系統,追求的並非單一感測器的極致性能,而是一個能夠全面、準確、全天候理解複雜交通環境的綜合系統,這就引出了感測器融合(Sensor Fusion)的必要性,即將光達、攝影機和雷達的數據進行整合,以實現「1+1+1 > 3」的效果。

感測器的優勢與劣勢

每種感測器都有其獨特的物理特性,決定了它們各自的優點和天生的「盲點」。

- 光達(LiDAR):

- 優勢:能夠提供極高精度的3D點雲,實現精確的測距和三維建模,不受光照影響,日夜性能一致。

- 劣勢:在雨、雪、濃霧等惡劣天氣中,雷射光會被懸浮顆粒散射,導致性能嚴重下降,無法識別顏色和文字(如交通號誌、路牌);且成本相對較高。

- 攝影機(Camera):

- 優勢:能夠提供豐富的顏色、紋理和語義資訊,是物體分類(識別車輛、行人)、交通號誌和路牌辨識、車道線偵測的最佳工具;成本極低。

- 劣勢:被動感光,極易受光照條件影響(如強光、逆光、黑夜),對距離的估算不準確,是一種2D感知,在惡劣天氣下性能同樣會下降。

- 雷達(Radar):

- 優勢:利用電磁波,具有極強的穿透性,幾乎不受雨、雪、霧、灰塵等惡劣天氣和光照條件的影響,是全天候工作的典範,能夠利用都卜勒效應直接、精確地測量目標的徑向速度。

- 劣勢:角解析度極低,產生的點雲稀疏,難以準確分辨物體的形狀、大小和橫向位置,容易將一個行人和一輛摩托車混淆。

表4:自動駕駛感測器特性比較

特性 |

光達 (LiDAR) |

攝影機 (Camera) |

雷達 (Radar) |

|

核心優勢 |

高精度3D測距與建模 |

豐富的顏色與語義資訊 |

全天候工作,直接測速 |

|

核心劣勢 |

惡劣天氣性能差,成本高 |

依賴光照,測距不準 |

解析度低,無法識別形狀 |

|

惡劣天氣性能 |

差 |

差 |

優 |

|

夜間性能 |

優 |

差 |

優 |

|

成本 |

高 |

低 |

中 |

|

數據類型 |

3D點雲 (x, y, z, 強度) |

2D影像 (像素, 顏色) |

稀疏點雲 (距離, 速度) |

融合如何運作

感測器融合的本質,是利用演算法將來自不同感測器的、異構的、帶有雜訊的數據,融合成一個統一、連貫、高精度的環境模型。

- 融合層級:融合可以在不同層級進行;低階融合直接處理原始數據(如光達點雲和攝影機像素),資訊保真度最高但計算量巨大;中階融合(或稱目標級融合)是目前的主流,各感測器先獨立處理原始數據並輸出目標列表(如車輛、行人及其位置),融合系統再對這些目標進行匹配和整合;高階融合則是在決策層面進行融合。

- 核心演算法:卡爾曼濾波(Kalman Filter)及其非線性變體(如擴展卡爾曼濾波EKF和無跡卡爾曼濾波UKF)是感測器融合領域最核心的演算法,其基本思想是一個「預測-更新」的循環,系統首先根據上一時刻的狀態和運動模型,預測當前時刻目標的狀態(如位置、速度);然後,當新的感測器數據(觀測)到達時,系統會計算預測與觀測之間的差異,並根據各感測器的不確定性(雜訊),對預測進行更新,得到一個更準確的最終估計值。這個過程不斷迭代,從而實現對動態環境的穩定追蹤。

特斯拉的「視覺方案」反論

在整個產業普遍擁抱感測器融合路線的同時,特斯拉(Tesla)是個著名的例外,其堅持採用「純視覺」方案,即僅依靠攝影機和強大的人工智慧(AI)演算法來實現自動駕駛,特斯拉的賭注是,其AI模型足夠強大,能夠從多個攝影機的2D影像中,準確地重建出世界的3D結構和深度資訊,從而省去昂貴的光達硬體,這條路線將感測器融合的戰場,從硬體層面的冗餘,轉移到了純粹的AI軟體演算法的極致比拼,這與業界主流的「透過多模態感測器硬體冗餘確保安全」的哲學形成了鮮明對比,代表了自動駕駛領域兩條截然不同的技術路徑之爭。

汽車整合案例研究

光達在汽車上的整合策略,因車廠的定位和市場目標而異,形成了幾種典型的模式。

- 技術先驅(Waymo):作為自動駕駛技術的長期領導者,Waymo從一開始就將其自研的高性能機械式光達作為其L4級Robotaxi服務的感知核心,充分展示了以光達為中心的感知架構的強大能力。

- 傳統豪華品牌(賓士、寶馬):這些歐洲豪華車廠通常選擇與西方的領頭光達供應商合作,如賓士與Luminar、法雷奧合作,寶馬與Innoviz合作,將光達作為其高端旗艦車型(如EQS、i7)上的一項高級選配或標配,用以實現L3級自動駕駛功能,彰顯其技術領先地位。

- 中國電動車新勢力(理想、比亞迪、蔚來):與傳統豪華品牌不同,中國的電動車製造商採取了更為激進的策略,他們將光達視為吸引消費者的核心賣點,並將其作為眾多車型的標準配置,而非僅限於頂配旗艦,他們主要與禾賽、速騰聚創、圖達通等本土供應商合作,以驚人的速度和規模將光達技術推向大眾市場,這也是驅動當前光達市場銷量猛增的主要力量。

最終,感測器融合已不僅僅是一種數據合併技術,它已演變為自動駕駛領域AI開發的核心戰場,未來的勝利者,將不一定是擁有最佳單一感測器的公司,而是擁有最先進、最穩健的AI融合引擎的公司;硬體(感測器本身)正日益商品化,尤其是在中低端市場,真正的、可防禦的智慧財產權和競爭壁壘,正從硬體轉向執行融合與決策的軟體和AI演算法。

擴展視野:汽車以外的光達應用

雖然汽車產業是驅動光達技術發展和成本下降的最主要引擎,但光達作為一種強大的3D感知技術,其應用潛力遠不止於此,汽車市場的巨大投資和規模化生產,正產生顯著的「溢出效應」,使得光達的成本大幅降低,從而為其在工業、測繪、機器人、智慧城市乃至消費電子等眾多領域的廣泛應用打開了大門,接著將探討光達在汽車以外的多元化應用場景。

工業自動化與智慧製造:提升品管與安全

在追求效率、精度和安全的智慧工廠中,光達正成為實現數位化轉型的關鍵工具。

- 高精度品管與檢測:光達可以對生產線上的零部件進行快速、非接觸式的3D掃描,並將產生的點雲模型與原始的CAD設計圖進行比對,從而自動檢測出微小的尺寸偏差、表面缺陷或裝配錯誤,實現100%的線上品質監控。

- 機器人導航與引導:在現代化的彈性製造單元中,自主移動機器人(AMR)需要安全、高效地在動態的工廠環境中穿梭,光達為這些機器人提供了實時的環境感知能力,使其能夠精確導航、避開障礙物(包括人員和設備),並準確執行取放、搬運等任務。

- 安全監控與虛擬圍籬:在人機協作的場景中,安全是首要考量,光達可以在沒有實體圍籬的開放式工作站周圍,建立一個虛擬的安全區域,它能精確地偵測並區分進入該區域的是人還是其他物體(如叉車),一旦偵測到人員進入危險範圍,便能立即讓機器人減速或停止,從而有效防止意外發生。

- 庫存與倉儲管理:光達可用於測量散裝原材料(如礦石、穀物)的體積,實現精確的庫存盤點。在大型倉庫中,光達還能用於監控貨架的佔用情況,優化倉儲空間利用率。

無人機(UAV)與機器人:實現自主導航與測繪

對於任何需要在未知環境中自主移動的系統而言,同步定位與地圖構建(Simultaneous Localization and Mapping, SLAM)是其核心能力。光達因其能提供精確的深度資訊,已成為實現高品質SLAM的首選感測器。

- 無人機(UAV)應用:將輕量化的光達安裝在無人機上,極大地擴展了地理資訊採集的效率和範圍。

- 測繪與地形建模:無人機光達能夠快速獲取大面積、高解析度的地形數據,產生精確的數位高程模型(DEM);其獨特的優勢在於雷射光束能夠穿透植被冠層,直接測量到真實的地表,這在森林資源調查、考古勘探等領域尤為重要。

- 基礎設施巡檢:利用無人機搭載光達對輸電線路、橋樑、風力發電機等大型基礎設施進行定期巡檢,可以及早發現結構變形、植被侵入等潛在隱患,提高維護效率並降低人工作業風險。

- 建築與礦業:在建築領域,無人機光達可用於監控施工進度、計算土方量;在礦業中,則可用於露天礦場的產量估算和邊坡穩定性監測。

- 服務型機器人:光達是賦予服務型機器人智慧感知能力的「眼睛」,無論是應用於物流園區的無人配送車、商場的無人清潔機器人,還是用於特定場所的無人巡檢機器人,光達都為其提供了可靠的自主導航和避障能力,使其能夠在複雜的真實環境中安全、高效地完成任務。

智慧城市與基礎設施:從V2X到城市規劃

光達在構建更安全、更高效的未來城市交通和管理系統中扮演著越來越重要的角色。

- 車路協同(V2X)與智慧路口:在交通繁忙的十字路口部署路側光達感測器,可以實現對路口範圍內所有交通參與者(包括車輛、非機動車、行人)的無死角、全天候監控,這些高精度的軌跡數據可以被即時處理,並透過V2X(Vehicle-to-Everything)通訊技術廣播給周圍的聯網車輛,這相當於賦予了車輛「透視」的能力,使其能夠提前感知到視覺盲區(如被建築物遮擋的行人或車輛),從而極大地提升通行安全和交通效率。

- 城市規劃與數位孿生:利用搭載光達的移動測繪車或無人機,可以對整個城市進行大規模的3D掃描,建立起高精度的城市數位孿生(Digital Twin)模型,這些模型不僅可用於城市規劃、建築審批,還能在應急管理中發揮重要作用,例如進行洪水淹沒模擬、規劃緊急疏散路線等。

新興前沿:擴增實境、地理空間測繪與農業

隨著成本的下降和體積的縮小,光達正滲透到更多創新的應用領域。

- 擴增實境(Augmented Reality, AR):蘋果公司率先將光達掃描儀整合到其iPhone Pro和iPad Pro等消費級設備中,引領了這一趨勢,手機上的光達能夠快速掃描並理解使用者所處的室內空間的幾何結構,如牆壁、地板、家具等;這使得AR應用能夠實現更逼真的虛實互動,例如讓虛擬的家具「真實」地放置在地面上,或讓AR遊戲中的角色能夠繞著真實的障礙物移動,儘管目前在移動設備上還面臨著CPU處理瓶頸和演算法優化等挑戰,但光達無疑為創造下一代沉浸式AR體驗奠定了基礎。

- 地理空間與考古學:機載光達(Airborne LiDAR)已成為地理空間產業的標準工具,用於製作大範圍的數位地表模型(DSM)和數位高程模型(DEM);在考古學領域,它更是屢建奇功,透過穿透茂密的叢林植被,幫助考古學家發現了隱藏數百年的古代城市遺址和道路系統 。

- 精準農業:在農業領域,光達可用於繪製農田的精細地形圖,以指導灌溉系統的設計和水資源的優化分配,同時,透過掃描作物,可以監測其生長狀況、高度和密度,從而為施肥、病蟲害防治等提供數據支持,實現精準農業管理。

台灣光達產業:供應鏈與戰略分析

在全球光達產業的激烈競爭中,台灣並未出現像禾賽或Luminar那樣的全球知名終端產品品牌,但這並不意味著台灣在此領域缺席,恰恰相反,憑藉其在全球半導體和光電產業中無可取代的領導地位,台灣在全球光達供應鏈中扮演著一個至關重要的、雖然低調但極具影響力的「軍火庫」角色,接下來將結合台灣的國家級產業政策,深入剖析台灣光達供應鏈的結構,評估其在全球生態系中的戰略機遇與挑戰。

國家戰略與研發焦點:解讀《2024/2025產業技術白皮書》

台灣經濟部發布的《2024/2025產業技術白皮書》為我們提供了洞察台灣產業發展方向的官方視角,白皮書明確指出,台灣的總體目標是從「製造的中心」升級為「創造的中心」,並將發展重心聚焦於人工智慧(AI)和綠色永續兩大主軸,在這一宏觀戰略指導下,多項由政府資助的「科技專案」直接或間接地為光達產業的未來發展奠定了堅實的基礎:

- 半導體領域:這是台灣的核心優勢所在,也是未來光達技術發展的關鍵,白皮書中重點提及的研發計畫包括:

- AI晶片與Chiplet:光達產生的大量點雲數據需要強大的AI晶片進行即時處理,Chiplet(小晶片)異質整合技術則為將不同功能的晶片(如處理器、記憶體、感測器)封裝在一起提供了可能,是實現高度整合光達系統的關鍵。

- 化合物半導體:這是發展1550奈米光達系統的基礎,砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)等材料是製造高性能雷射發射器和探測器的核心,而台灣在此領域擁有世界級的代工廠。

- 矽光子(Silicon Photonics):白皮書將此列為重點發展項目,顯示出台灣對下一代光電整合技術的高度重視,矽光子技術是實現OPA、FMCW等純固態光達晶片化的終極路徑,也是台灣最有潛力鞏固其在全球光達產業鏈中地位的領域。

- 運輸與光電領域:政府推動的「智慧車輛」和「無人載具」研發計畫,為光達及其零組件創造了本土的市場需求和絕佳的驗證場域,而「顯示科技」中的混合實境(MR)技術平台,也與光達在AR/VR領域的應用息息相關。

虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR) 和混合實境 (MR) 的應用已滲透到多個產業,準確的設備校準是確保產品性能與使用者體驗的關鍵;Averna VR/AR/MR 校準平台 (https://www.ultrontek.com/products_detail/vr-ar-mr-calibration) 以最高精度的技術標準,支援相機與慣性量測單元 (IMU) 的高效校準,以靈活的自動化品質解決方案助力實現快速部署和升級,滿足製造業嚴苛需求,為未來技術應用奠定堅實基礎。

解構台灣供應鏈:從半導體、光電到系統整合

台灣在全球光達供應鏈中的角色,呈現出典型的「上游強、下游廣」的特徵。

- 上游(核心零組件):這是台灣最具宰制力的環節,全球任何一家光達公司,無論其技術路線為何,都很難繞開台灣的供應鏈。

- 晶圓代工:台積電和聯電是全球最重要的半導體製造商,為光達系統中的處理器(SoC, FPGA, ASIC)提供代工服務。未來,他們也將是矽光子平台的關鍵製造夥伴。

- 封裝測試(OSAT):日月光投控作為全球封測龍頭,其先進的封裝技術對於整合光達系統中複雜的異質晶片至關重要。

- 化合物半導體:穩懋半導體是全球最大的砷化鎵晶圓代工廠,為1550奈米光達所需的雷射二極體和探測器提供了關鍵的製造基礎。

- 光學元件:雖然較少被直接點名,但台灣在光學鏡頭(如大立光、玉晶光)和光學元件領域擁有世界級的供應商,NVIDIA的供應鏈名單中明確提到了中光電,顯示其在相關光學模組中的重要性。

- 中游(次系統與模組):這一環節主要由IC設計公司和電子零組件通路商構成。

- IC設計:聯發科、瑞昱等公司具備設計光達系統所需的高性能SoC的能力。

- 電子通路商:益登等公司代理NVIDIA等關鍵晶片,並提供一站式的零組件供應服務,在供應鏈中扮演著橋樑和潤滑劑的角色。

- 下游(系統整合與應用):台灣雖然缺乏終端光達品牌,但在系統整合和應用端擁有龐大的產業集群。

- 電子代工服務(EMS/ODM):鴻海、廣達、和碩等巨頭正在積極佈局電動車(如鴻海的MIH平台)和智慧工廠,這使它們成為光達技術的主要採購方和系統整合者。

- 工業電腦(IPC)與邊緣運算:研華、研揚、宸曜等公司專門製造用於車輛、機器人和工廠等惡劣環境的強固型電腦,這些電腦是處理光達等感測器數據的邊緣運算平台。

- 車用電子:光寶科、台達電等傳統電子大廠正全面轉向電動車和ADAS領域,將光達整合到其提供的Tier 1解決方案中。

表5:台灣光達產業鏈關鍵參與者

供應鏈環節 |

代表性公司 |

在光達生態系中的角色 |

|

IC晶圓代工 |

台積電, 聯電 |

製造光達系統所需的核心處理晶片 (SoC, ASIC) 及未來的矽光子平台。 |

|

化合物半導體 |

穩懋 |

提供砷化鎵 (GaAs) 等晶圓代工服務,是1550nm雷射器和探測器的關鍵。 |

|

封裝與測試 |

日月光投控, 京元電子 |

提供先進封裝技術,用於整合光達系統中的多種晶片。 |

|

IC設計 |

聯發科 |

設計光達數據處理所需的高性能系統單晶片 (SoC)。 |

|

光學元件 |

中光電 |

提供光學引擎、鏡頭模組等關鍵光學零組件。 |

|

PCB與載板 |

欣興 |

提供光達電子系統所需的高階印刷電路板與IC載板。 |

|

邊緣運算/工業電腦 |

研華, 研揚, 宸曜 |

提供用於處理光達數據的強固型工業電腦與邊緣運算平台。 |

|

車用電子/Tier 1 |

台達電, 光寶科 |

作為一級供應商,將光達整合到其ADAS或電動車解決方案中。 |

|

系統整合/EMS |

鴻海, 廣達, 和碩 |

作為光達技術的主要終端使用者和系統整合商,應用於電動車與智慧工廠。 |

|

電子通路 |

益登, 弘憶股 |

代理並分銷光達系統所需的關鍵晶片與電子零組件。 |

台灣「光達賦能者」

台灣股市中被提及的「光達概念股」,多數並非直接製造光達整機的廠商,而是如上表所列,在供應鏈的某一環節扮演關鍵角色的廠商,它們是光達產業的「賦能者」(enabler),而非終端產品的競爭者,它們的價值在於其技術的基礎性和不可或缺性。

台灣在全球生態系中的機遇與挑戰

機遇

- 基礎賦能者的穩固地位:台灣在半導體和光電領域的全球領導地位,使其成為光達產業不可或缺的基石,特別是隨著光達技術朝向晶片級整合(矽光子)發展,台灣的戰略重要性只會不減反增。

- 地緣政治中的中立供應商:在美中科技競爭日益激烈的背景下,台灣作為一個技術先進且相對中立的供應商,可以同時向西方和中國的客戶提供服務,從而在地緣政治的夾縫中找到獨特的市場定位。

- 內需市場的拉動:台灣自身在電動車(如鴻海MIH平台)、智慧製造和5G基礎設施方面的積極佈局,為本土供應鏈創造了寶貴的內需市場和技術驗證平台。

挑戰

- 缺乏終端品牌冠軍:沒有一個強勢的終端光達品牌,表示台灣在產業鏈中可能更多地停留在價值相對較低的零組件供應環節,而難以攫取系統級解決方案帶來的更高附加價值。

- 對終端市場的依賴:作為供應鏈的上游,台灣的成功在很大程度上依賴於其下游客戶的成功,全球電動車市場的放緩、特定技術路線的更迭,都可能對台灣的相關供應商產生連鎖反應。

總體而言,台灣在全球光達產業中的戰略,可以被形容為一場「淘金熱中的賣水人與賣工具者」(a "picks and shovels" play in a gold rush),當各路人馬在激烈地爭奪哪個光達品牌能夠最終勝出時,台灣則專注於為所有參賽者提供必不可少的「鎬頭、鏟子和飲用水」 — 即半導體晶片、光學元件和先進封裝,這是一條風險更低、防禦性更強,且從長遠來看可能更有利可圖的戰略路徑,台灣的產業實力不在於某個單一的「概念股」,而在於整個半導體與光電生態系的集體力量,這個生態系,正是全球光達產業賴以建立的基石。

數據準確性、挑戰克服與未來展望

光達技術的發展與應用,其核心始終圍繞著「數據準確性」這一主題,從感測器本身的物理極限,到克服外部環境的挑戰,再到整個產業生態的成熟,都與如何獲取、處理和信任數據息息相關,接下來將回歸這一核心議題,深入探討數據準確性的多重維度,總結產業面臨的關鍵挑戰,並對未來發展趨勢提出戰略性展望。

6.1 深入探討數據準確性:性能指標與環境限制

「準確性」是一個多維度的概念,不能簡單地用單一指標來衡量。對於光達系統而言,一個全面的準確性評估應包含以下幾個層面:

- 幾何精度:這是光達最核心的優勢,即測量距離和建構3D模型的精確程度。高精度的幾何數據是所有後續應用的基礎,從障礙物偵測到高精地圖繪製。

- 解析度:主要指角解析度,即光達能夠分辨兩個相鄰點的最小角度;更高的角解析度代表在遠距離處能夠偵測到更小的物體,並更清晰地描繪物體的輪廓,這對於區分行人和背景至關重要。

- 速度準確性:這是4D FMCW光達相對於傳統ToF光達的革命性優勢,直接測量的瞬時速度數據,比透過多幀圖像推算出的速度更即時、更準確,極大地提升了對動態目標運動軌跡的預測能力。

- 可靠性與一致性:指光達在不同時間、不同條件下提供穩定、可重複數據的能力。

然而,光達的準確性並非在所有條件下都完美無缺,其最大的挑戰來自於環境限制;由於光達基於光的物理原理,其在惡劣天氣條件下的性能會受到嚴重影響,濃霧、大雨、大雪等天氣會導致雷射光束在空氣中被水滴或雪花嚴重散射、吸收和衰減,使得訊號強度急劇下降,探測距離和可靠性大打折扣,在這些場景下,能夠穿透惡劣天氣的雷達就顯示出其不可替代的優勢。

因此,追求系統級的準確性才是最終的解決方案。單一感測器的完美準確性既不現實也非必要,真正的目標是透過智慧化的感測器融合,將光達、雷達和攝影機的數據進行互補和交叉驗證,建立一個在任何條件下都穩健、可靠的系統級感知能力,這正是前文所探討的產業共識。

應對關鍵障礙:成本、可靠性與標準化

除了環境限制,光達產業的普及化還面臨著幾個關鍵的商業和工程挑戰。

- 成本:這是阻礙光達無處不在應用的最主要障礙,儘管價格已大幅下降,但要成為所有車輛和工業設備的標準配置,成本仍需進一步降低;整個產業,特別是在中國供應商的引領下,正透過技術創新(如MEMS)、規模化生產和晶片級整合,全力向100美元以下的目標價格邁進,這一價格點被視為引爆大眾市場的臨界點。

- 可靠性與耐久性:特別是在車用領域,光達必須滿足嚴苛的車規級標準,包括在-40°C至+85°C的寬溫範圍內穩定工作,並能承受長期的衝擊和振動,這對仍包含微小運動部件的MEMS光達提出了嚴峻的考驗,也是純固態方案(如OPA、Flash)的長期優勢所在。提升產品的長期可靠性,是從實驗室走向大規模量產的必經之路。

- 標準化:隨著市場的成熟,產業對標準化的需求日益迫切,目前,不同廠商的光達在性能指標定義、數據格式、軟體介面等方面都缺乏統一標準,這給系統整合商和軟體開發者帶來了巨大挑戰,建立產業通用的性能測試標準、數據交換協議和軟體API,將有助於確保不同產品之間的相容性和互操作性,從而降低開發成本,加速整個生態系的發展。

未來預測

- 短期(1-3年):基於MEMS技術的光達將繼續主導乘用車市場,推動銷量實現指數級增長,市場競爭格局將持續由中國供應商引領,價格戰將更為激烈。

- 中期(3-7年):4D FMCW光達將在商用車(如卡車)和高端自動駕駛車輛領域實現規模化部署,其卓越的性能將證明其價值;同時,光達市場可能會迎來一輪洗牌和整合,技術落後或無法獲得量產訂單的弱勢廠商將被收購或淘汰。

- 長期(7年以上):高度整合、低成本的純固態光達晶片將成為現實,光達將不再是汽車上的特殊配備,而是像今天的攝影機一樣,成為絕大多數新車和各種工業、消費級產品上的標準感測器;屆時,台灣供應鏈在其中扮演的基礎性角色將完全體現其價值,光達技術將真正實現「感知萬物」的願景。

關於奧創系統

奧創系統科技的專業技術服務橫跨多個尖端領域,展現其深厚的技術底蘊與市場洞察力:

- 航太國防應用: 提供無人載具、訓練模擬器、衛星干擾防禦等關鍵系統。

- 半導體量測設備: 涵蓋探針平臺、高溫壽命測試 (HTOL) 等方案。

- 運動模擬平臺: 包含高精度六軸平臺與產業訓練模擬器。

- 射頻 (RF) 測試儀器: 從訊號產生、分析到完整測試系統建置。

- 光電影像模擬: 提供紅外線目標投影器、黑體校正源等專業設備。

- 車用製造 與 衛星測試: 針對新興的車用雷達與低軌衛星產業提供測試方案。

- 客製化系統:包含電波/電磁暗房建置與自動化軟體開發。

奧創系統科技不僅是設備供應商,更是能與客戶共同成長、持續創造雙贏的工程夥伴,以卓越的解決方案,驅動產業的創新力量。

參考資料

- 汽車光達簡介(Rev. D) - Texas Instruments, https://www.ti.com/lit/pdf/nesy072

- Lidar - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Lidar

- What is LiDAR and How Does it Work? | Synopsys, https://www.synopsys.com/glossary/what-is-lidar.html

- Technical concepts of automotive LiDAR sensors: a review, https://www.spiedigitallibrary.org/journals/optical-engineering/volume-62/issue-3/031213/Technical-concepts-of-automotive-LiDAR-sensors-a-review/10.1117/1.OE.62.3.031213.full

- 激光雷达(LiDAR)技术方案 - 人人都懂物联网, https://getiot.tech/lidar/lidar-technology-types/

- Explore the Different Types of Lidar Technology: From Mechanical to Solid-State Lidar, https://globalgpssystems.com/lidar/explore-the-different-types-of-lidar-technology-from-mechanical-to-solid-state-lidar/

- Aeva to Accelerate Scaled Production of 4D LiDAR for Autonomous Trucks in Collaboration with Daimler Truck North America – Wed, 07/16/2025, https://investors.aeva.com/news-releases/news-release-details/aeva-accelerate-scaled-production-4d-lidar-autonomous-trucks

- Sensor Fusion - Fusing LiDARs & RADARs in Self-Driving Cars, https://www.thinkautonomous.ai/blog/sensor-fusion/

- Aeva – 4DLiDAR for Autonomous Navigation, https://www.aeva.com/

- Lidar Types and How They Work - DFRobot, https://www.dfrobot.com/blog-1643.html

- 2017年自駕車光達產業情報, https://www.artc.org.tw/tw/knowledge/articles/3179

- 簡化結構並降低成本固態/混合固態光達奔向L4 - 新通訊, https://www.2cm.com.tw/2cm/zh-tw/market/BAE4FAB6D6874FD18AC67F9F8A8230D1

- 固態雷射雷達, https://www.neuvition.com/zh-TW/media/blog/solid-state-lidar-3.html

- What is solid-state LiDAR? - Aerial Precision, https://www.aerial-precision.com/blogs/blog/what-is-solid-state-lidar

- MEMS Mirrors for LiDAR: A Review - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7281653/

- 不同3D 掃描感測器的比較 - Neuvition, https://www.neuvition.com/zh-TW/media/blog/comparison-of-different-3d-scanning-sensors.html

- 以自我注入鎖定技術實現調頻連續波之4D光達__臺灣博碩士論文知識加值系統, https://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dnclcdr&s=id=%22111NSYS5124007%22.&searchmode=basic

- Aeva to accelerate scaled production of 4D LiDAR for autonomous trucks in collaboration with Daimler Truck North America | Automotive World, https://www.automotiveworld.com/news-releases/aeva-to-accelerate-scaled-production-of-4d-lidar-for-autonomous-trucks-in-collaboration-with-daimler-truck-north-america/

- Daimler Truck and Torc Robotics Select Aeva to Supply Advanced 4D LiDAR Technology for Series-Production Autonomous Trucks, https://torc.ai/daimler-truck-and-torc-robotics-select-aeva-to-supply-advanced-4d-lidar-technology-for-series-production-autonomous-trucks/

- 市場報導: 光子將可降低Lidar的成本,讓其成為未來的關鍵技術 - 科技產業資訊室, https://iknow.stpi.niar.org.tw/post/Read.aspx?PostID=21071

- Hesai Tops the Global Automotive Lidar Ranking for the Third ..., https://investor.hesaitech.com/news-releases/news-release-details/hesai-tops-global-automotive-lidar-ranking-third-consecutive/

- Automotive LiDAR 2025 - Yole Group - Follow the latest trend news in the Semiconductor Industry, https://www.yolegroup.com/product/report/automotive-lidar-2025/

- China takes the lead in automotive LiDAR: A market set to quadruple by 2030 - Yole Group, https://www.yolegroup.com/press-release/china-takes-the-lead-in-automotive-lidar-a-market-set-to-quadruple-by-2030/

- Automotive LiDAR Market worth $9.59 billion in 2030 | MarketsandMarkets - PR Newswire, https://www.prnewswire.com/news-releases/automotive-lidar-market-worth-9-59-billion-in-2030--marketsandmarkets-302354039.html

- Yole Group: China's automotive innovation to propel LiDAR market to $3.6B by 2029, https://www.greencarcongress.com/2024/06/20240628-yole.html

- LiDAR Market on 38% CAGR 2023-29-Flytronics All rights reserved., https://flytronics-group.com/articledetail/603.html

- Lidar 2023-2033: Technologies, Players, Markets & Forecasts ..., https://www.idtechex.com/en/research-report/lidar-2023-2033-technologies-players-markets-and-forecasts/881

- Automotive LiDAR Market Size, Share, Forecast, 2022-208, https://brandessenceresearch.com/automotive-and-transport/automotive-lidar-market-size

- BriefCASE: Chinese suppliers gain strong foothold in global lidar market, https://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/briefcase-chinese-suppliers-gain-strong-foothold-lidar-market.html

- RoboSense Ranked No. 1 in Global Passenger Car LiDAR Market Share, Annual and Cumulative Sales in 2024 | Yole Annual Report - PR Newswire, https://www.prnewswire.com/news-releases/robosense-ranked-no-1-in-global-passenger-car-lidar-market-share-annual-and-cumulative-sales-in-2024--yole-annual-report-302426396.html

- Top Companies in Automotive LiDAR Industry - RoboSense Technology Co., Ltd. (China), Hesai Group (China), Luminar Technologies, Inc. (US), Huawei Technologies Co., Ltd. (China), and Seyond (US) - MarketsandMarkets, https://www.marketsandmarkets.com/ResearchInsight/lidar-sensor-automotive-market.asp

- Top LiDAR Companies Shaping Autonomous Tech in 2024 - Persistence Market Research, https://www.persistencemarketresearch.com/blog/top-lidar-companies-leading-the-future-of-autonomous-technology-in-2024.asp

- 光達在下游產業的應用 - Neuvition, https://www.neuvition.com/zh-TW/media/lidar-application.html

- 2023 milestone: over 760,000 LiDAR systems in passenger cars. Which technology leads the market? - Yole Group, https://www.yolegroup.com/press-release/2023-milestone-over-760000-lidar-systems-in-passenger-cars-which-technology-leads-the-market/

- 【新興領域:9月焦點8】燒錢與賺錢間的豪賭—關於那些上市光達廠商 - FINDIT-平台, https://findit.org.tw/researchPageV2.aspx?pageId=1834

- Aeva claims major design win with its FMCW lidar replacing time-of-flight - Optics.org, https://optics.org/news/15/1/7

- 先進駕駛輔助系統-感測器和控制器的重要性 - 安碁科技, https://www.aker.com.tw/blog/%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%87%89%E7%94%A8/Advanced-Driver-Assisted-Systems-ADAS-2

- 什麼是汽車ADAS (先進駕駛輔助系統)? - Ansys, https://www.ansys.com/zh-tw/simulation-topics/what-is-advanced-driver-assistance-system-adas

- 光達技術,光達感測器 - Neuvition, https://www.neuvition.com/zh-TW/adas-lidar-neuvition/

- Sensor Fusion in Autonomous Vehicles: Enhancing Road Safety ..., https://promwad.com/news/sensor-fusion-autonomous-transport-safety

- Image and RADAR fusion for autonomous vehicles - DiVA, https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1810966/FULLTEXT01.pdf

- Pros and Cons of Lidar | In the Scan, https://blog.lidarnews.com/pros-and-cons-of-lidar/

- Beyond Vision: Why Radar is the Gamechanger for Autonomous Driving in India, https://timesofindia.indiatimes.com/auto/news/beyond-vision-why-radar-is-the-gamechanger-for-autonomous-driving-in-india/articleshow/122576009.cms

- ARBE Robotics Blog post / Interesting piece on Sensor Fusion (4D Radar / Vision / LiDar ) : r/SelfDrivingCars - Reddit, https://www.reddit.com/r/SelfDrivingCars/comments/1lzsakg/arbe_robotics_blog_post_interesting_piece_on/

- 3D LiDAR Technology Paves the Way for Smart Manufacturing - Hitachi Social Innovation, https://social-innovation.hitachi/en-us/think-ahead/manufacturing/a-simple-solution-for-complex-problems/

- Explore the 10 Top LiDAR Applications in 2023 - StartUs Insights, https://www.startus-insights.com/innovators-guide/lidar-applications/

- Industrial Application Use Cases of LiDAR Sensors Beyond Autonomous Driving | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/376772283_Industrial_Application_Use_Cases_of_LiDAR_Sensors_Beyond_Autonomous_Driving

- 光達技術,光達感測器 - Neuvition, https://www.neuvition.com/zh-TW/slam-lidar-neuvition/

- (PDF) Airborne LiDAR Technology: A Review of Data Collection and Processing Systems, https://www.researchgate.net/publication/321142803_Airborne_LiDAR_Technology_A_Review_of_Data_Collection_and_Processing_Systems

- 配備光達的無人機是一種強大的工具,可以為各種測繪和測量任務提供精確而全面的數據。 - Neuvition, https://www.neuvition.com/zh-TW/drone-with-lidar-neuvition/

- Case Study: Enabling the LiDAR Industry - Sierra Circuits, https://www.protoexpress.com/blog/case-study-pcb-lidar-sensors/

- 光達無人機在智慧城市中的作用 - 雷射雷達(LiDAR), https://www.xslidar.tw/%E5%85%89%E9%81%94%E7%84%A1%E4%BA%BA%E6%A9%9F%E5%9C%A8%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%9F%8E%E5%B8%82%E4%B8%AD%E7%9A%84%E4%BD%9C%E7%94%A8.html

- LiDAR Case Studies - GeoCue, https://geocue.com/resources/categories/case-studies/

- Smartphone LiDAR Data: A Case Study for Numerisation of Indoor Buildings in Railway Stations - MDPI, https://www.mdpi.com/1424-8220/23/4/1967

- The Challenges of Indoor Navigation: LiDAR-AR Exploring Solutions Beyond GPS | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/393625557_The_Challenges_of_Indoor_Navigation_LiDAR-AR_Exploring_Solutions_Beyond_GPS

- 產業報告: 2024/2025產業技術白皮書 - ITIS智網, https://www.itis.org.tw/PubReport_Detail.aspx?rpno=6947812

- 2024/2025產業技術白皮書 - GPI政府出版品資訊網, https://gpi.culture.tw/books/1011301189

- 【最新】輝達供應鏈夥伴有哪些?微星、緯穎等輝達概念股名單一次看! - Roo.Cash, https://roo.cash/blog/nvidia-supply-chain-partners/

- 光達概念股- BTCC 熱門知識, https://www.btcc.com/zh-TW/hashtag/%E5%85%89%E9%81%94%E6%A6%82%E5%BF%B5%E8%82%A1

- 自駕車產業崛起光學雷達概念股蓄勢衝鋒- 今周刊, https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183008/post/202102020002/