行動通訊技術的演進與未來展望:從1G到6G的全面解析

行動通訊的基礎原理

行動通訊的定義:不受束縛的連接典範

行動通訊的核心是一種允許使用者在非固定地點進行雙向通訊的系統,它與早期的無線廣播等單向通訊形式的根本區別在於其點對點的互動性;然而,將行動通訊僅僅視為一項技術,會低估其深遠的社會影響,從最初僅用於語音通話的工具,到今日驅動超連結社會的生態系統,行動通訊技術的演進徹底重塑了人類的互動模式、商業行為以及資訊獲取的方式,它打破了地理位置對資訊傳遞的限制,使人與人之間的溝通變得更加緊密與高效,並推動了各領域資訊的即時傳遞。

蜂巢式概念:擴展性與容量的革命

早期行動系統面臨的核心挑戰是有限的頻譜資源和系統容量,採用單一、高功率的發射器來覆蓋廣大區域,僅能服務極少數的使用者;蜂巢式概念的提出,是行動通訊史上的一大突破,其核心思想是以一個由眾多低功率發射器組成的網路,來取代單一的高功率發射器,每個低功率發射器負責一個稱為「涵蓋區 (Cell)」的小型地理區域。

這種設計展現了一種反直覺的智慧:行動網路的成功並非源於製造更強大的發射器,而是恰恰相反,採用了數量更多但功率更低的發射器,從單一高功率的「蠻力」模式轉變為低功率、高密度的「精巧」佈局,正是解鎖大規模擴展性的關鍵,此架構使得有限數量的頻道能夠服務於理論上無限數量的使用者,奠定了現代行動網路的基石;在理論規劃上,行動通訊中的涵蓋區 (Cell) 的理想形狀是正六邊形,因為它能以最高效的方式無縫隙地覆蓋一個平面,並確保基地台間的距離均等,優於圓形或正方形,然而,在現實世界中,由於地形、建築物及其他障礙物的影響,涵蓋區 (Cell) 的形狀往往是不規則的。

核心網路架構:涵蓋區 (Cell) 、基地台與行動核心網的角色

行動通訊網路主要由以下幾個關鍵部分構成:

- 涵蓋區 (Cell):蜂巢式網路的基本地理單元,每個涵蓋區 (Cell) 由其專屬的基地台提供服務。

- 基地台 (Base Station, BS):包含天線及相關的無線電設備,負責處理其指定涵蓋區 (Cell) 內與行動裝置(使用者設備,User Equipment, UE)之間的無線通訊,在傳統的蜂巢式模式下,通訊總是在行動裝置與基地台之間進行,而非行動裝置之間直接通訊。

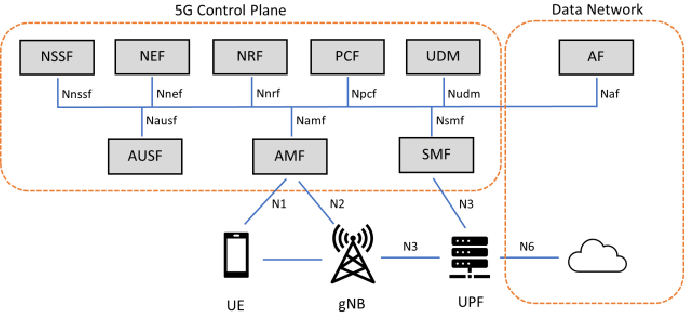

- 行動核心網 (Mobile Core Network):作為網路的中樞,管理所有的語音、數據和網際網路連接,它執行使用者認證、通話路由、計費以及與外部網際網路的連接等關鍵功能,核心網的演進是世代更迭的關鍵,例如從2G/3G的電路交換(Circuit-Switched)演進到4G的全IP化「演進封包核心網(Evolved Packet Core, EPC)」,再到5G的服務化架構(Service-Based Architecture)。

頻率複用原理:最大化有限的頻譜資源

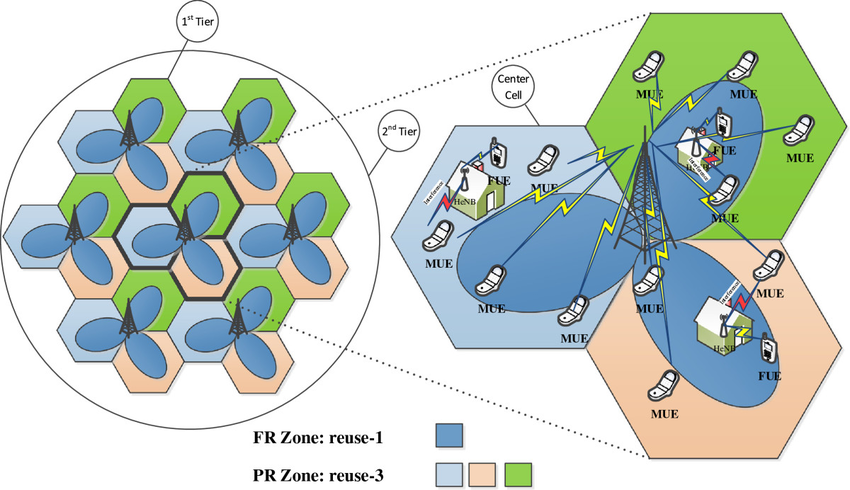

頻率複用(Frequency Reuse)是蜂巢式網路中最核心的原則之一,它指的是在不同且不相鄰的涵蓋區 (Cell) 中重複使用相同的無線電頻率。

- 機制:將可用的總頻譜區塊劃分為數個較小的頻道群組,為了避免干擾,相鄰的涵蓋區 (Cell) 會被指派不同的頻道群組,然後,相同的頻道群組可以在距離足夠遠的涵蓋區 (Cell) 中被重新使用。

- 涵蓋區叢集 (Cell Cluster):由N個涵蓋區 (Cell) 組成,其中每個涵蓋區 (Cell) 使用一組獨特的頻率,這個組合稱為涵蓋區 (Cell) 叢集,在一個涵蓋區 (Cell) 叢集內,所有可用的頻率恰好被使用一次,常見的涵蓋區 (Cell) 叢集大小(N值)為3、4、7、12等,頻率複用因數定義為1/N。

- 同頻干擾 (Co-Channel Interference, CCI):這是頻率複用面臨的主要挑戰,使用相同頻率的涵蓋區 (Cell) 被稱為「同頻涵蓋區 (Cell) 」,如果它們之間的距離太近,訊號就會相互干擾,從而降低通訊品質;因此,必須謹慎管理同頻涵蓋區 (Cell) 之間的距離(D)與涵蓋區 (Cell) 半徑(R)的關係,以維持所需的訊號干擾比(Signal-to-Interference Ratio, SIR)。

蜂巢式網路的整體設計體現了容量與品質之間固有的權衡關係,頻率複用的目標是提升系統容量,但更積極地複用頻率(即選擇較小的涵蓋區 (Cell) 叢集大小N)會導致同頻涵蓋區 (Cell) 間距縮短,從而增加同頻干擾,降低服務品質;例如,當N值較小(如N=3)時,頻率複用效率高,理論容量大,但同頻干擾也最為嚴重;反之,當N值較大(如N=12)時,同頻涵蓋區 (Cell) 相距甚遠,干擾極小,通訊品質優異,但頻譜利用率較低,導致系統容量下降;因此,網路規劃並非靜態的設定,而是一個動態的優化過程,乃根據使用者對容量的需求與服務所需的訊號品質之間取得最佳平衡。

電磁波頻譜:無線通訊的命脈

無線電波的物理特性

無線通訊的基礎物理原理在於:頻率越高的電磁波,其波長越短,這一特性決定了其傳播行為;高頻率的電波能夠承載更多能量,支援更寬的頻寬(從而傳輸更多數據),但其訊號在傳播過程中衰減得更快,也更容易被建築物、樹木甚至雨水等物理障礙物阻擋。

低頻段 (Sub-1 GHz):覆蓋層

- 特性:指頻率低於1 GHz的頻段,例如600 MHz、700 MHz、850 MHz等。

- 覆蓋範圍與穿透能力:極佳;此頻段的訊號能傳播非常長的距離(涵蓋區 (Cell) 半徑可達數英里),並能有效地穿透建築物、牆壁甚至地下結構,這使其成為提供全國性服務的理想「覆蓋層」,尤其適用於廣大的農村和偏遠地區。

- 傳輸容量與速率:有限;這些頻段的可用頻寬相對較窄,導致數據傳輸速率較低,通常與4G相當或略高(約50-250 Mbps),不適合應對高數據需求的高密度都會區。

中頻段 (1-6 GHz):黃金頻段

- 特性:指頻率介於1 GHz至6 GHz之間的頻段,例如2.5 GHz、3.5 GHz的C-Band等。

- 覆蓋範圍與穿透能力:良好;它在覆蓋與容量之間取得了完美的平衡,其覆蓋範圍雖小於低頻段(半徑通常小於一英里),但遠優於高頻段;穿透能力尚可,但可能受厚牆阻礙。

- 傳輸容量與速率:絕佳;此頻段提供的頻道寬度遠大於低頻段,能夠實現顯著更高的傳輸速率(約300 Mbps至1 Gbps)和系統容量,它被視為5G的「黃金頻段」或「骨幹網路」,能在都會區和郊區提供強大的使用者體驗。

高頻段/毫米波 (mmWave):容量與速度的尖兵

- 特性:指頻率高於24 GHz的頻段,例如28 GHz、39 GHz等。

- 覆蓋範圍與穿透能力:差;毫米波訊號的傳播距離非常短(僅數百英尺或一個街區),且極易被幾乎所有障礙物(包括牆壁、玻璃、人體或樹葉)阻擋,這使其不適用於廣域覆蓋。

- 傳輸容量與速率:巨大;這是毫米波最關鍵的優勢,它能提供極其寬闊的連續頻寬(例如數百MHz),從而實現數Gbps等級的超高速度(1-3 Gbps,理論值可達10 Gbps)和龐大的系統容量,它非常適合在體育場館、音樂廳和繁忙的市中心等極高流量的「熱點」地區進行部署。

任何單一頻段都無法滿足5G的所有需求,因此營運商必須採取一種分層的「頻譜蛋糕」策略,將低、中、高三個頻段結合起來,以建構一個既廣泛又高效能的網路;一個位元於農村的使用者需要基本的連接,低頻段能以符合成本效益的方式提供服務;同一個使用者進入市區後,需要更高的速度,中頻段便能滿足此需求;而當他身處擁擠的體育場時,只有毫米波才能提供分享高畫質影片所需的極致速度和容量;因此,一個高效的5G網路是這三個頻譜層的動態組合,使用者的裝置必須能在其間無縫切換,這也解釋了為何「5G體驗」並非處處相同,它完全取決於使用者當下所連接的頻譜層級。

此外,頻譜特性與5G的關鍵技術之間存在著緊密的因果關係,毫米波訊號傳播損耗大的挑戰,正是驅動大規模陣列天線(Massive MIMO)和波束成形(Beamforming)技術發展的根本原因,為了克服高路損,必須將訊號能量像雷射筆一樣集中成窄波束進行定向傳輸,這就是波束成形,而要形成如此精準的波束,就需要大量微小的天線單元協同工作,這就是Massive MIMO,正是毫米波的短波長特性,使得在小尺寸的物理空間內裝入大量天線單元成為可能;因此,挑戰(高路損)直接催生了對應的解決方案(波束成形/Massive MIMO),而這個方案的可行性又源於該頻段本身的物理特性(短波長)。

| 特性 | 低頻段 (Sub-1 GHz) | 中頻段 (1-6 GHz) | 高頻段/毫米波 (mmWave) |

|---|---|---|---|

| 頻率範圍 | < 1 GHz | 1 GHz - 6 GHz | > 24 GHz |

| 典型速度 | 50 - 250 Mbps | 300 Mbps - 1 Gbps | 1 - 3 Gbps+ |

| 覆蓋半徑 | 數公里 | < 1.5公里 | 數百公尺 |

| 建築穿透力 | 優異 | 良好 | 差 |

| 傳輸容量 | 低 | 高 | 極高 |

| 主要應用場景 | 全國性廣域覆蓋、農村地區、物聯網 | 都會區與郊區、容量與覆蓋平衡 | 高密度都會熱點、體育場館、固定無線接入 |

世代的長征:從1G到5G的技術之旅

行動通訊的演進不僅是速度的提升,更是一場從根本上改變網路哲學的架構轉變,早期世代以單一服務(語音)為中心,而後續世代則演變為一個可程式化的、以服務為導向的平臺。

1G:類比語音的黎明 (AMPS, TACS)

- 時代:1980年代。

- 核心技術:採用類比訊號進行純語音通訊。

- 多重接取:分頻多重接取(Frequency Division Multiple Access, FDMA),將可用頻譜分割成獨立的頻率頻道,每個頻道在同一時間只能由一位使用者佔用。

- 調變方式:頻率調變(Frequency Modulation, FM)。

- 限制:語音品質差、無加密導致安全性低、電池續航力短、容量極為有限。

2G:數位革命 (GSM, CDMA)

- 時代:1990年代。

- 核心技術:從類比轉向數位,帶來了更佳的語音品質、通話加密,並首次引入了簡訊服務(Short Message Service, SMS)等數據業務。

- 多重接取:

- GSM:分時多重接取(Time Division Multiple Access, TDMA),每個頻率頻道被切分為多個時間槽,允許多位使用者輪流共用同一頻率。

- CDMA (IS-95):分碼多重接取(Code Division Multiple Access, CDMA),所有使用者在同一時間、同一頻率上傳輸,但每位使用者的訊號都用一組獨特的偽隨機碼進行編碼,接收端利用此碼來分離出目標訊號。

- 調變方式:

- GSM:高斯最小頻移鍵控(Gaussian Minimum Shift Keying, GMSK),一種高功率效率的FSK變體。

- EDGE (2.75G):為提升數據速率,引入了8-相移鍵控(8-Phase Shift Keying, 8-PSK)。

- 數據演進:GPRS(2.5G)和EDGE(2.75G)是在2G網路上疊加的封包交換技術,提供了「永遠在線」的數據服務,速率最高可達384 Kbps。

3G:行動網路時代的來臨 (WCDMA, CDMA2000)

- 時代:2000年代。

- 核心技術:專為行動上網設計,支援網頁瀏覽、視訊通話和多媒體應用。

- 多重接取:主要基於CDMA的變體,如寬頻分碼多重接取(Wideband CDMA, WCDMA)和CDMA2000。

- 調變方式:為實現更高的數據速率,採用了更複雜的調變方案,如正交相移鍵控(Quadrature Phase Shift Keying, QPSK)和正交振幅調變(Quadrature Amplitude Modulation, QAM),例如16-QAM。

- 數據演進:HSPA(3.5G)和HSPA+(3.75G)技術顯著提升了數據速率,成為通往4G的橋樑。

4G LTE:真正的行動寬頻時代

- 時代:2010年代。

- 核心技術:採用全IP化的網路架構,語音通話被視為一種數據應用(Voice over LTE, VoLTE),專為高速數據、高畫質影音串流和線上遊戲設計。

- 多重接取:下行鏈路採用正交分頻多重接取(Orthogonal Frequency Division Multiple Access, OFDMA),將頻道分割成大量相互正交的窄頻子載波,能有效對抗多路徑衰落並實現彈性的資源分配,上行鏈路則採用單載波分頻多重接取(SC-FDMA),以提升行動裝置的功率效率。

- 調變方式:根據訊號品質自適應地選用QPSK、16-QAM和64-QAM,以最大化傳輸量;後續的LTE-Advanced更引入了256-QAM。

- 關鍵技術:多輸入多輸出(Multiple-Input Multiple-Output, MIMO)技術,在發射端和接收端同時使用多根天線,以提升數據速率和通訊可靠性。

5G NR:為超連結世界打造的彈性典範

- 時代:2020年代。

- 核心技術:一個統一的無線接取介面(New Radio, NR),其設計極具彈性,足以支援增強型行動寬頻(eMBB)、超可靠低延遲通訊(uRLLC)和大規模機器型通訊(mMTC)這三種截然不同的應用場景,它不僅是更快的4G,更是一個全新的網路平臺。

- 多重接取:基於OFDMA,但具備彈性的參數集(Numerology),即可擴展的子載波間距和時槽長度,以滿足不同延遲和可靠性的需求。

- 調變方式:與4G類似,自適應地使用QPSK、16-QAM、64-QAM和256-QAM,但應用於更寬的頻寬上。

- 關鍵技術:大規模陣列天線(Massive MIMO),使用數十甚至數百根天線,以及先進的波束成形(Beamforming),這兩項技術對於中頻段和毫米波至關重要,能有效集中能量並克服路徑損耗。

多重接取技術與調變方式的選擇並非獨立,而是緊密耦合,共同反映了每個世代的核心目標;2G的GMSK因其在窄頻TDMA頻道中的高功率效率而被選中,這對早期電池供電的手機至關重要;4G轉向更複雜的OFDMA,是為了在都市環境中對抗多路徑衰落並實現高數據速率,OFDMA的多子載波結構,使得自適應調變(如在訊號好的子載波上使用64-QAM,在差的子載波上使用QPSK)成為可能,從而最大化頻譜效率;而5G的彈性OFDMA參數集,則是為了同時滿足eMBB的高傳輸輛(適用標準時槽)和uRLLC的低延遲(需要極短的「迷你時槽」)這兩種矛盾需求的直接產物。

| 世代 | 時代 | 關鍵標準 | 多重接取技術 | 主要調變方式 |

|---|---|---|---|---|

| 1G | 1980s | AMPS, TACS | FDMA | FM |

| 2G | 1990s | GSM, IS-95 (CDMA) | TDMA, CDMA | GMSK, 8-PSK (EDGE) |

| 3G | 2000s | WCDMA, CDMA2000 | WCDMA | QPSK, 16-QAM |

| 4G | 2010s | LTE, LTE-Advanced | OFDMA, SC-FDMA | QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |

| 5G | 2020s | NR (New Radio) | OFDMA (彈性參數集) | QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |

量化的飛躍:跨世代效能比較

行動通訊每一代的進步,都體現在關鍵效能指標(Key Performance Indicators, KPI)的巨大飛躍上,然而,這些指標並非孤立存在,而是相互關聯,存在著內在的權衡。

數據傳輸速率(峰值)

- 2G (EDGE):約384 Kbps。

- 3G (HSPA+):數Mbps,理論峰值約42 Mbps。

- 4G (LTE-A):峰值速率接近1 Gbps。

- 5G:目標峰值速率為10-20 Gbps。

數據速率的指數級增長,主要由更寬的頻寬、更高效的調變技術以及MIMO天線技術的應用所驅動。

網路延遲

- 2G:高,約300-500 ms。

- 3G:降低至約50-100 ms,使得早期的視訊通話等即時應用成為可能。

- 4G:顯著降低至約20-40 ms,對即時線上遊戲和VoIP至關重要。

- 5G:在uRLLC場景下,目標「空中介面延遲」(Air Interface Latency) 低至1 ms,端到端延遲在個位數毫秒範圍。

追求更低的延遲是技術演進的關鍵驅動力,從「盡力而為」的數據傳輸,邁向能支援即時控制系統的時代。

連接裝置密度

- 4G:主要為人際通訊設計,連接密度約為每平方公里10萬台裝置。

- 5G (mMTC):為物聯網時代設計,目標是將連接密度大幅提升至每平方公里100萬台裝置。

這並非漸進式的改進,而是一種革命性的能力躍升,專為實現4G未曾設想的全新應用類別(大規模物聯網)而設計。

頻譜效率

- 定義:衡量在給定頻譜寬度內有效傳輸數據的能力,單位為位元/秒/赫茲(b/s/Hz)。

- 4G vs. 5G:5G的目標是實現頻譜效率相較於4G提升3倍。

由於頻譜是有限且昂貴的資源,此指標至關重要,效率的提升得益於Massive MIMO和更複雜的調變方案(如256-QAM)等先進技術,更高的頻譜效率代表營運商無需獲取新頻譜,就能為更多使用者提供更多數據服務。

從效能指標的演進可以看出,5G的創新不僅在於「更快的速度」,雖然峰值速率是吸引眼球的頭條數字,但5G真正的革命性在於延遲和連接密度這兩個維度的巨大突破,對人類使用者而言,500 Mbps和1 Gbps的下載速度差異可能難以察覺;但對遠端手術或車輛防撞系統而言,20 ms(4G)和1 ms(5G)的延遲差異,卻是系統可用與否的關鍵,同樣,連接密度10倍的增長,才是智慧城市和智慧農業等大規模物聯網部署得以實現的基礎,5G的效能故事,不僅是「更快」,更是「反應更即時,連接更多元」。

| 關鍵效能指標 (KPI) | 4G (LTE-Advanced) | 5G 目標 | 6G 目標 |

|---|---|---|---|

| 峰值數據速率 | ~1 Gbps | 10 - 20 Gbps | >= 1 Tbps |

| 使用者體驗速率 | ~10 Mbps | 100 Mbps | 1 Gbps |

| 網路延遲 | ~20 - 40 ms | < 1 ms (uRLLC) | 10 - 100 µs |

| 連接裝置密度 | 105 台/km² | 106 台/km² | 107 台/km² |

| 頻譜效率 | 1x | 3x | 5 - 10x (相較5G) |

解構5G:現代應用的三大支柱

4G主要為單一目標 — 行動寬頻 — 進行了優化,而5G的設計理念則根本不同,它目的在同時服務於三個特性迥異、需求甚至相互衝突的目標,這就是著名的「5G應用三角」,它代表了行動通訊從單一指標優化到多維度服務平臺的轉變。

增強型行動寬頻 (eMBB)

- 定義:作為4G行動寬頻的直接演進,eMBB專注於提供更高的數據速率、更大的網路容量和更廣的覆蓋範圍,這是消費者最能直接感受到的5G服務。

- 特性:支援數Gbps的峰值速度,具備在高密度區域(如體育場館)處理龐大流量的能力,並為高速移動中的使用者(如高鐵乘客)提供無縫連接。

- 應用:高畫質(4K/8K)影音串流、虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、沉浸式遊戲,以及作為家庭寬頻替代方案的固定無線接取(Fixed Wireless Access, FWA)。

超可靠低延遲通訊 (uRLLC)

- 定義:一個全新的服務類別,專為需要極高可靠性和極低延遲的「關鍵任務型」應用而設計。

- 特性:目標延遲在1毫秒或以下,可靠性高達99.999%(即「五個九」的可靠度),確保數據能在嚴格的時間限制內準確無誤地送達。

- 應用:工業自動化(如控制工廠機器人)、自動駕駛(V2X通訊)、遠端手術與醫療、智慧電網、無人機控制等。

大規模機器型通訊 (mMTC)

- 定義:目的在為海量的低功耗、低成本裝置提供連接,構成物聯網(IoT)的骨幹網路。

- 特性:支援每平方公里高達一百萬台裝置的連接密度,這些裝置通常僅需間歇性地傳輸少量數據(以上行傳輸為主),並要求極長的電池壽命(如10年以上),在此場景下,低延遲和高傳輸輛並非首要考量。

- 應用:智慧城市(智慧路燈、垃圾管理)、智慧農業(土壤感測器)、智慧電錶(水、電、瓦斯)、物流與資產追蹤、智慧家庭裝置等。

eMBB、uRLLC和mMTC的需求差異巨大,無法用一個僵化的網路來同時滿足;為eMBB高傳輸量設計的網路參數,對於uRLLC的延遲要求是災難性的;而為mMTC設計的省電機制,則會嚴重影響eMBB的效能;因此,5G不僅僅是一項技術,更是一個彈性的工具箱;「網路切片(Network Slicing)」便是其中的關鍵工具,它允許營運商在同一個物理基礎設施上,分割出多個虛擬網路,每個虛擬網路都針對特定的服務類別進行獨立的優化與資源配置。

雖然消費者主要透過eMBB(更快的下載速度)體驗5G,但其最深遠的經濟與社會變革將由uRLLC和mMTC驅動;eMBB強化了現有應用,而uRLLC和mMTC則催生了全新的產業與商業模式;uRLLC是工業4.0、自動化系統和遠端醫療的催化劑,mMTC則是智慧城市、智慧農業和智慧物流等數據驅動型優化的基石;這代表著5G的長期商業價值,將從B2C(向消費者銷售更快的數據方案)轉向B2B和B2B2X(向企業提供專業化、高價值的網路服務),而這些願景的全面實現,高度依賴於5G獨立組網(Standalone, SA)核心網的部署,因為依賴4G核心網的非獨立組網(Non-Standalone, NSA)架構,無法完全支援uRLLC和mMTC所需的低延遲和網路切片能力。

行動通訊的實踐:真實世界的應用案例

行動通訊技術的進步,最終體現在其對各行各業的賦能,最變革性的的應用往往不是孤立地使用5G的某一個支柱,而是將其多種能力融合,創造出前所未有的價值。

智慧型手機

作為最普及的行動終端,智慧型手機主要利用eMBB能力,為使用者提供高速網頁瀏覽、社交媒體互動、高畫質影音串流,以及日益普及的AR/VR遊戲等沉浸式體驗。

物聯網 (IoT):以智慧電錶為例

- 核心技術:主要利用mMTC,智慧水錶、電錶和瓦斯錶是典型的mMTC應用。

- 功能實現:城市中可部署數百萬個智慧電錶,每個電錶定期回傳少量用量數據,其關鍵需求 — 海量連接、低裝置成本、超長電池續航力,以及優異的室內深層覆蓋 — 均是mMTC及其底層技術(如NB-IoT)的標誌性特徵。

- 應用案例:在中國鷹潭和西班牙瓦倫西亞等城市的試點和部署中,蜂巢式物聯網技術被用於即時監測用水量、偵測洩漏並提升管理效率,這些專案通常涉及公私部門的合作。

車聯網 (V2X):鋪就智慧交通之路

- 核心技術:安全攸關的通訊主要利用uRLLC。

- 功能實現:V2X允許車輛與其他車輛(V2V)、行人(V2P)、交通號誌等基礎設施(V2I)以及網路(V2N)進行通訊,這需要毫秒級的延遲和極高的可靠性,例如,即時警告駕駛員在路口盲區有行人穿出,從而避免事故。

- 應用案例:在匈牙利M86高速公路和美國密西根大學Mcity測試場的試驗中,5G V2X被用於測試自動代客泊車、交通擁堵跟車和防撞預警等應用,驗證了5G能提供這些系統安全運作所需的近即時連接能力,技術演進的路徑是從基於LTE-V2X的基礎安全訊息,邁向基於5G NR V2X的協同駕駛、感測器資訊共用等進階應用。

未來工廠:uRLLC驅動的工業自動化

- 核心技術:uRLLC是實現工業4.0的關鍵。

- 功能實現:用無線5G取代傳統的有線連接(如工業乙太網),為工廠車間帶來了前所未有的靈活性,機器人和自動導引車(AGV)可以輕鬆地移動和重新配置。

- 應用案例 - 愛立信與奧迪的合作:在奧迪的工廠實驗室中,愛立信與奧迪展示了一套在5G URLLC網路上運行的機器人手臂,該系統採用PROFINET工業通訊協定,透過安全雷射光幕保護著作業單元,一旦工人的手進入感應區,機器人會立即停止運作,這種級別的可靠性和低延遲過去只有實體電纜才能實現,證明瞭5G在安全人機協作方面的巨大潛力。

沉浸式實境:AR/VR與元宇宙

- 核心技術:需要eMBB的高頻寬與uRLLC的低延遲相結合。

- 功能實現:AR/VR應用對網路要求極高,它們需要高傳輸輛來渲染複雜的高解析度圖像,同時需要極低的延遲來確保使用者的頭部轉動能即時反映在虛擬世界中,避免產生暈眩感,5G允許將繁重的運算任務轉移到邊緣雲端處理,使頭戴裝置本身可以更輕便、更具行動力。

遠距醫療:虛擬醫生的實現

- 核心技術:融合了5G的三大支柱;eMBB用於傳輸高解析度的醫療影像;uRLLC支援遠端手術和即時病患監護;mMTC則用於連接大量的穿戴式健康感測器。

- 功能實現:使專家能夠遠端為病患診斷,指導異地醫生完成複雜手術,甚至透過機器人進行帶有觸覺回饋的遠端手術,穿戴式感測器可以持續監測生命體徵,為預防醫學提供源源不斷的數據流。

下一個地平線:6G與未來的挑戰

當5G仍在全球範圍內加速部署時,學術界和產業界已經將目光投向了2030年及以後的第六代行動通訊技術(6G),6G的願景代表了一次典範轉移,從一個通訊網路演變為一個通用的、智慧化的技術平臺。

6G願景:邁向整合的數位元物理世界

- 願景:6G的目標是超越傳統通訊,建立一個融合了物理世界、數位元世界和生物世界的分散式神經網路,它將成為一個無所不在的智慧平臺,深度整合通訊、感知和運算能力,實現從5G的「萬物互聯」到6G的「萬物智聯」的轉變。

- 效能目標:目的在實現相較於5G又一個數量級的提升:峰值速率達到Tbps等級、延遲降至10-100微秒(µs)、連接密度達到每平方公里1000萬台裝置。

關鍵技術驅動力

- 太赫茲 (THz) 通訊:探索0.1-10 THz的全新頻段,以釋放實現Tbps級速度所需的巨大頻寬;然而,這些頻段的訊號面臨極高的路徑損耗和大氣吸收,使其應用可能局限於短距離場景。

- 通感一體化 (ISAC):利用通訊訊號本身來感知周圍環境,實現高精度的定位、成像和物體識別,網路本身即是一個巨大的感測器。

- 可重構智慧表面 (RIS):一種可程式化的「智慧」表面,能主動調控電磁波的反射方向和相位,從而智慧地改善訊號覆蓋、繞過障礙物,這對太赫茲頻段的應用至關重要。

- 原生人工智慧 (AI):AI/ML將不再是網路的上層應用,而是從設計之初就深度整合到網路的每一個層面,網路將具備預測、自我優化和自主運維的能力。

- 整合非地面網路 (NTN):將低軌衛星(LEO/VLEO)、無人機等非地面平臺與地面網路無縫整合,以實現真正的全球化、三維立體覆蓋。

頻譜挑戰

- 問題:6 GHz以下的頻譜已基本分配完畢,5G正在開發毫米波頻段,6G需要更多的頻譜資源,勢必將向技術難度更高的太赫茲頻段以及目前仍有爭議的中頻段(如7-16 GHz)拓展。

- 影響:這些新頻段並非空白,通常已被衛星、軍事和科學研究等服務佔用,這代表未來的頻譜策略將更側重於頻譜共用,而非傳統的獨佔式分配,這將帶來複雜的政策與技術挑戰。

安全挑戰

- 問題:6G所描繪的智慧感知網路,極大地擴展了潛在的攻擊面,ISAC技術可能被用於惡意監控,而AI驅動的網路也可能遭受新型攻擊,如對機器學習模型的數據投毒。

- 影響:安全與隱私保護必須成為6G設計的內生屬性,6G需要建構「原生可信賴」的架構,將數據保護(如遵循GDPR法規)、網路韌性和安全防禦能力融入其核心設計中,可能涉及量子密碼學和聯邦學習等新技術。

永續性挑戰

- 問題:數據流量、網路密度和整合運算(AI)的指數級增長,可能導致能源消耗的急劇攀升。

- 影響:因此,大幅提升能源效率(例如,將每焦耳傳輸的位元數提高100倍)成為6G的核心設計目標之一,目標是確保在效能大幅提升的同時,網路的總體能耗不高於甚至低於5G網路,這對從功率放大器到AI演算法的所有6G組件設計,都構成了根本性的約束。

6G的發展面臨著一個複雜的「三體問題」:極致的效能、內生的安全性與根本的永續性,追求Tbps速度的太赫茲技術需要高功耗組件,這與永續性目標相悖,遍佈網路的AI和感知能力帶來了前所未有的功能,卻也製造了巨大的安全和隱私風險,而實現原生可信賴所需的複雜加密和分散式學習,又會增加運算開銷,進而影響能源效率;因此,6G研究的核心挑戰並非最大化任何單一指標,而是在這個複雜的三維問題空間中,找到一個可行的、最佳化的平衡點。

結論與展望

從1G的類比語音到5G的服務化平臺,行動通訊的演進歷程是一部不斷追求更高效頻譜利用、更強大連接能力的技術史詩,每一代技術的躍遷,都由更精密的物理層技術和更先進的網路架構所驅動,深刻地改變了社會的運作方式。

展望未來,6G的願景預示著行動通訊將從一個純粹的連接工具,轉變為一個整合了通訊、感知與智慧的通用技術平臺。這條道路充滿了機遇,但也伴隨著前所未有的挑戰。

分析顯示,隨著技術能力日益強大並深度融入社會肌理,非技術性挑戰 — 如網路安全、數據隱私、能源消耗和數位落差 — 的重要性已不亞於工程技術本身,未來行動通訊的成功,將不僅取決於我們能達到多快的速度或多低的延遲,更取決於我們如何智慧地應對這些伴隨而來的社會性、倫理性和永續性問題。在通往萬物智聯的道路上,技術的發展必須與責任並行。

關於奧創系統

奧創系統科技的專業技術服務橫跨多個尖端領域,展現其深厚的技術底蘊與市場洞察力:

- 航太國防應用: 提供無人載具、訓練模擬器、衛星干擾防禦等關鍵系統。

- 半導體量測設備: 涵蓋探針平臺、高溫壽命測試 (HTOL) 等方案。

- 運動模擬平臺: 包含高精度六軸平臺與產業訓練模擬器。

- 射頻 (RF) 測試儀器: 從訊號產生、分析到完整測試系統建置。

- 光電影像模擬: 提供紅外線目標投影器、黑體校正源等專業設備。

- 車用製造 與 衛星測試: 針對新興的車用雷達與低軌衛星產業提供測試方案。

- 客製化系統:包含電波/電磁暗房建置與自動化軟體開發。

奧創系統科技不僅是設備供應商,更是能與客戶共同成長、持續創造雙贏的工程夥伴,以卓越的解決方案,驅動產業的創新力量。

參考資料

- 從1G到5G ,通訊史上的五次變革你都經歷了什麼? - 36氪

- A Timeline from 1G to 5G: The Evolution of Mobile Communication - Mpirical

- zh.wikipedia.org

- 1G to 5G Technology - Evolution of Wireless Generations - Signal Processing SW

- Cellular Wireless Networks - Tutorials Point

- Frequency Reuse | PDF | Cellular Network | Radio - Scribd

- 蜂巢涵蓋區 (Cell) 結構的行動網路 幾何問題探討

- Frequency Reuse - GeeksforGeeks

- 移動通訊技術的演變:從1G時代到5G 時代大變遷轉載 - CSDN博客

- The 3 High Level 5G Use Cases - everything RF

- FREQUENCY REUSE IN GSM AND CELLULAR NETWORKS - YouTube

- 當紅炸子「機」–行動電話的發展 - 科技大觀園

- 5G mmWave Deployment Best Practices - GSMA

- the cornerstone of a 5G experience

- 5G operators are facing two significant optimization challenges: bandwidth and propagation. - NWS

- 5G bands cheat sheet: Verizon vs AT&T vs T-Mobile vs World - PhoneArena

- 5G Frequency Bands USA: A Complete Guide to Speeds & Tech - Horizon Powered

- 5G Frequency Bands and Spectrum Explained: Low, Mid, High - Dgtl Infra

- Purpose - 5G Americas

- 5G mmWave Guide - A Resource for Operators | Qualcomm

- 5G Standalone Architecture - Samsung

- Spectrum Considerations For 5G | CTIA

- 5G Americas White Paper on 5G Spectrum Recommendations- April 2017

- Tracing the Journey of Wireless Communication Advancements from 1G to 5G in an In-Depth Guide - MoldStud

- Evolution of wireless technologies 1G to 5G in mobile ... - RF Page

- Technical Talk Report on Modulation systems in mobile Communication:1G to 5G - KSSEM

- mobile nw 2g,3g,4g,5g similarity and difference | PDF | 4 G | Lte ...

- Evolution of mobile technology from 1G to 6G (FDP on 5G Technology) - YouTube

- What modulation technique is used in 4G LTE networks? - Commsbrief

- Comparison of Different Digital Modulation Techniques in LTE System using OFDM AWGN Channel: A Review

- ローカル5Gの展望、ユースケース - NTTPCコミュニケーションズ

- 5G eMBB, URLLC, mMTC: Service Categories for a Smarter Tomorrow

- Deep dive into 5G New Radio Technology 5G NR Advanced course Who would benefit: Training description - 5GWorldPro

- 5G vs 6G KPIs: Key Performance Indicator Differences | RF Wireless ...

- 5G三大應用場景: 什麼是eMBB、uRLLC和mMTC? - Fibocom

- Understanding important 5G concepts: What are eMBB, URLLC and mMTC? - Verizon

- (PDF) A comparison analysis of 5G key performance indicators based on entropy

- 5G Americas White Paper: Cellular V2X Communications Towards 5G

- 5G Applications and Use Cases | Digi International

- Smart Cities: A Futuristic 5G mMTC Use Case | Advanced PCB Design Blog | Cadence

- 5G應用三大場景eMBB、URLLC、mMTC的區別和聯繫 - 物通博聯

- 1.5Gの基本コンセプト

- From MediaTek: "5G: What are eMMB, URLLC and mMTC?" | Symmetry Electronics

- 5G and IoT: Use Cases and Applications for mMTC - Telit Cinterion

- Massive IoT: Tech, Use Cases and 5G (Overview) - Thales

- 5G URLLC - Industrial factory automation - Ericsson

- 6G White Paper-12 Pages Digital - TSDSI

- THE 5G EFFECT ON ENERGY UTILTIES - Infosys

- Idrica develops the world's first 5G-NR device specifically for the water industry

- Smart Water Meter: How Public-Private Partnerships Between Huawei and Chinese Local Governments Popularize the Internet of Things - China Focus

- 5G-Enabled Autonomous Driving Demonstration with a V2X Scenario-in-the-Loop Approach

- Private 5G in the Real World: Automotive and Industrial Use Cases Driving Transformation

- 5G Meets V2X: Integration, Application, Standard and Industrialization | Request PDF

- 6G: The Next Horizon - Huawei

- 6G 預測技術藍圖全解析:為何2030 前需佈局? - AmiNext

- 6G技術長啥樣?5大趨勢,13個核心技術2030年落地

- 瞭望2025全球6G技術發展趨勢 - C114通訊網

- 6G 通訊技術發展與佈局趨勢

- 6G商用布建還有大挑戰 - 經濟日報